Dass man mit schwarzem Humor und Wärme zugleich über Suizid unterhaltsam schreiben kann, hat Nick Hornby mit dem Roman A Long Way Down vorgemacht. Die Protagonisten treffen sich in einer Silvesternacht auf dem Dach eines Hochhauses.

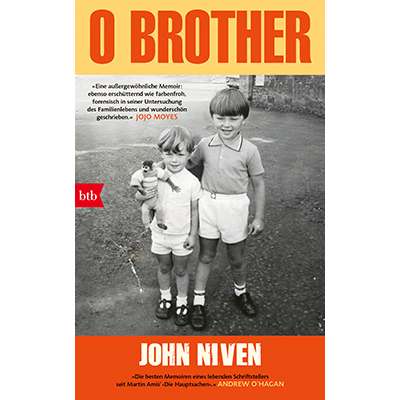

Gar nicht fiktiv und daher wohl weit unsentimentaler ist John Nivens Erinnerungsbuch über seinen jüngeren Bruder, der 2010 an den Folgen eines Suizidversuchs starb. Ein Memoir, wie die Briten sagen. Niven beginnt mit Selbstreflexion („Für einen Autor ist eigentlich kaum ein Ereignis so schlimm wie für andere Menschen, denn fast immer lässt sich daraus etwas machen. Egal, wie schlimm es auch ist.“), Garys Tod ist der Kern der Fragen, die dies in der Familie aufwirft: „Quälende Gedanken, die sie nie wieder in Frieden lassen. Suizid ist ein Tschernobyl der Seele.“ Dessen „Halbwertzeit“ nimmt er am Ende wieder auf: „Seine zerstörerische Kraft lässt einfach nicht nach.“ Darin wuchert die Frage von Schuld: Warum er und nicht ich? Beide wuchsen bildungsfern als Kinder derselben Eltern in Schottland auf, die liebevoll für sie da waren. Der Blick auf Garys Leben – und darin auf sich – füllt die Seiten dazwischen: „Wenn wir uns anschicken, den eigenen Lebensweg umzugraben, erleben wir so etwas wie eine polizeiliche Gegenüberstellung früherer Ichs. Eines nach dem anderen schlurfen sie in den weiß gekalkten Raum.“

Für die 1966 und 1968 Geborenen war Punk ein Aufbruch, der nahtlos in die euphorische Pillen-Party-Rave-Szene der 1980er-Jahre mündete. Bloß kam John darüber mit Kunst in Kontakt, studierte Literatur und wurde nach einer Zeit als A&R-Manager in der Musikindustrie Schriftsteller. Der schon als Kleinkind krass waghalsige Gary hielt das für „Hippie-Quatsch“ und Ausbildung für unnötig. Er setzte auf rabaukige Coolness und Status im Dealerumfeld der Kleinstadt. Über die Jahre stieß er selbst Wohlmeinendste vor den Kopf. Analytisches, doch hilfloses Stöbern in Familiendynamik und Individualpsychologie sowie die Frage nach Charakter stehen neben vielen Erinnerungen an Situationen, in denen er Hilfe nötig gehabt hätte – wenn John oder die Schwester die Verzweiflung des später zwischen Schulden, Krankheit, Arroganz und Job- sowie Beziehungslosigkeit in die Katastrophe Schlitternden bloß begriffen hätten. Das haben sie nicht, was sie sich vorwerfen. Doch selbst wenn, auch das müssen sie sich eingestehen, hätten sie wohl kaum etwas ändern können.

Die besondere Stärke des großartig erzählten Buches liegt darin, dass es benennt, was sogar zu denken als unsäglich gilt: „Wenn der labile, immerzu Ärger verursachende Bruder, der voller Stolz mit der Gabel in der Hand durch eine Welt voller Suppe stampft, sich das Leben nimmt, dann bleibt eine Erkenntnis so unaussprechlich, dass die verbliebenen Geschwister sie höchstens zu flüstern wagen: Ich bin froh, dass er tot ist.“ Das ist erschreckend, nachvollziehbar aber auch und für ihn verbunden mit der Erkenntnis, dass man jemanden nur gehen lassen könne, wenn man ihn als Ganzes sehe. Das ist nicht unmittelbar tröstlich, stärkend jedoch schon, weil es die Ohnmacht zulässt. Wie Hornby schreibt Niven mit popliterarischer Leichtigkeit. Dem Ernst tut das gut, kann er doch so in dem grandios komponierten Memoir mit vielen Zeitsprüngen schonungslos mit sich selbst ins Schmerzvolle gehen, ohne in Larmoyanz oder Rechtfertigung zu stürzen. Niven schreibt als bekennend Nichtgläubiger – seine Religionssatire „Gott bewahre“ lehnte sein US-Verlag ab, und alle Mohammed-Gags musste er in der dann erschienenen Fassung streichen, damit keine Hamas- oder sonstigen Fatwa-Mörder die Verlagsmitarbeiter oder ihn massakrieren. O Brother ist insofern Seelsorge ohne transzendenten Resonanzraum, doch alles andere als hohl. Ein Memoir ohne Netz und doppelten Boden, das sich quälend offenen Fragen in einer Weise stellt, die ermutigt. Und unterhaltsam ist es auch.

Udo Feist

Udo Feist lebt in Dortmund, ist Autor, Theologe und stellt regelmäßig neue Musik vor.