Was mich Demut lehrt

Freiheit von uns selbst

Der evangelische Theologe Fulbert Steffensky (90) mahnt, sich vom verblendeten und in sich selbst verkrümmten Ich zu reinigen.

Seit es die menschliche Sprache gibt, haben wir es mit geschändeten Wörtern zu tun. Das Wort Demut gehört dazu. Es geht darum, es zu reinigen, nicht darum, es zu beseitigen.

Gibt es eine Humanität, gibt es eine Stärke des Menschen, gibt es einen Weg zur Wahrheit und zu Gott, der ohne Entsagung, ohne Bändigung oder gar Verleugnung des korrupten Ich auskommt, also ohne Demut? Kann man sein Leben finden, ohne es zu verlieren (Lukas 9, 24)? Gibt es eine Autonomie ohne Selbstaufgabe, ohne Gehorsam, ohne Demut?

Das isolierte und in sich selbst verfangene Ich mit seinen korrupten Wünschen und Interessen ist nicht der Ort der Freiheit. Es ist der Kerker, aus dem sich der Mensch befreien muss. Man findet sich, indem man sich verlässt. Der Geist der Selbstentledigung ist messerscharf, und er hat viele bis in die Seele oder bis in die Seelenlosigkeit verletzt. Aber gibt es überhaupt eine große Wahrheit, die nicht zugleich gefährlich und missbrauchbar ist?

Jede große Idee ist streng. Das Problem: Man könnte die Strenge für die Idee selber halten. Man kann sich nicht selbst genügen. Man kann sich nicht in sich selbst finden und bergen. Alle großen spirituellen Entwürfe kennen den Weg der Selbstenteignung. Freigeister sind nicht in sich selbst frei. Sie werden zu freien Geistern, indem sie nicht auf sich bestehen. Erst dann werden sie fähig, die Stimme der Toten zu hören, die Stimme der lebenden Geschwister, die Stimme der Natur und die Stimme Gottes. Man darf sich nicht gewissenlos irgendeiner Autorität unterwerfen. Man darf sich aber auch nicht gewissenlos sich selbst und dem eigenen Ich unterwerfen. Gehorsam und Demut heißen, sich dem eigenen falschen Bewusstsein entwinden, wenn man so will: sich verleugnen. Es heißt, sich treffen und beunruhigen lassen von Wahrheiten, die größer sind als unsere eigene. Wir sind nicht nur wir selbst, und wir werden uns nicht finden, wenn wir uns nur in uns selbst suchen. Freiheit besteht auch in der Freiheit von uns selbst. In meiner Jugend, in einer Welt, in der uns das Ich, das eigene Gewissen und die eigenen Entscheidungen von außen diktiert waren, haben wir dafür gekämpft, uns selbst finden und Ich sagen zu dürfen. Das war ein unerlässlicher Kampf. Heute aber verlangen wir die Freiheit, mehr sein zu dürfen als nur unser dürftiges Ich. Das aber geht nicht ohne den Weg der Reinigung von dem verblendeten und in sich selbst verkrümmten Ich. Es geht also nicht um weniger, sondern um mehr Freiheit. Man darf weder in Autoritäten ersticken, noch in sich selbst. Authentisch ist nicht, wer nur sich selbst kennt, verfolgt, liebt und sucht. Authentisch ist und sich finden wird, wer nicht darauf besteht, authentisch zu sein; wer vielmehr von sich absieht und den Geist nicht nur bei sich selbst vermutet; authentisch ist, wer fähig ist, das besitzergreifende Ego zu entmachten.

Ein notwendiger Nachsatz beim Thema Demut: Man kann nicht nur falsch predigen, man kann auch den Falschen predigen.

Blick in die Geschichte

Die SPD-Politikerin Kerstin Griese (57) berichtet über einen persönlichen Moment der Demut und darüber, warum Demut in der Politik selten ist.

Auf dem Weg zur Fraktionssitzung gehe ich im Reichstagsgebäude an den Namen der 94 sozialdemokratischen Abgeordneten vorbei, die am 23. März 1933 als einzige gegen das Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten gestimmt haben. Wie viel Mut brauchte man 1933, um für Freiheit und Demokratie einzustehen? Es erfüllt mich mit Demut, in der Tradition dieser Abgeordneten zu stehen, und mit Stolz, dass in unserer Demokratie jede und jeder die eigene Meinung (und manchmal sogar jeden Unsinn) frei äußern kann. Das ist ein Grundrecht, für das ich immer eintreten werde, demütig angesichts der Geschichte, entschlossen angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen.

Die Demut, ein feminines Substantiv, sagt der Duden, enthält auch den Mut – warum der männlich ist, weiß ich nicht, den man oft braucht, um Demut überhaupt zeigen zu können: um eben nicht mit stolzgeschwellter Brust und macho-mäßig à la Trump aufzutreten. Demut bedeutet auch, sich der Verantwortung der Aufgabe bewusst zu sein. Manchen wünschte man mehr Demut in der Politik, denn es geht doch darum, dem Wohl der Menschen zu dienen.

Wenn manche fordern, der da oben sollte mal „auf den Tisch hauen“, denke ich oft daran, wie viel mehr Mut und damit Demut es erfordert, nicht „Basta“ dazu sagen, sondern tage- und nächtelang um Kompromisse zu ringen. Der Kompromiss ist das wahrscheinlich meist unterschätzte Instrument unserer Demokratie. Er ist nötig, um zu guten Lösungen zu kommen. Wir brauchen mehr Mut zu Kompromissen, die bedeuten, dass man eben nicht auf hundert Prozent der eigenen Positionen beharren darf.

Demut in der Politik ist selten. Schließlich erwarten viele Bürgerinnen und Bürger Stärke, Gewissheit und – in diesen Zeiten so wichtig – Zuversicht. Dabei muss das kein Widerspruch sein. Der Blick in die Geschichte oder das Engagement von Menschen, die mit so viel mehr Hindernissen zu kämpfen haben, macht uns demütig und stimmt uns gleichzeitig zuversichtlich.

Ein ganz persönlicher Moment der Demut war für mich der überraschende Verlust des Bundestagsmandates 2009. Aus dieser Niederlage habe ich mehr gelernt als aus vielen Erfolgen. Viele Menschen haben sich gemeldet, mich getröstet und sich für meine Arbeit bedankt. Das hat mich nicht nur sehr gefreut, sondern auch demütig gemacht und mir schlussendlich den Mut gegeben, weiterzumachen.

Was mir aber auch noch wichtig ist: Demut von Politikerinnen und Politikern zu erwarten, heißt nicht, sie demütigen zu dürfen. Wir wissen von vielen Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern und Abgeordneten, die verunglimpft und bedroht werden. Hass und Hetze zerstören das demokratische Engagement. Das darf nicht sein. Wer Demut von denen erwartet, die sich, demokratisch legitimiert, für unser aller Wohl engagieren, sollte ihren Einsatz mindestens mit Respekt, vielleicht sogar mit einer Prise Demut wertschätzen.

Kampf gegen Negativklischees

Der EKD-Kulturbeauftragte Johann Hinrich Claussen (59) will versuchen, seine alltäglichen Beschämungserfahrungen als Demutsübungen zu verstehen und zu nutzen.

Als evangelischer Theologe hat man reichlich Gelegenheit, Demut einzuüben. Es gehört zu den ungeschriebenen Passagen der Arbeitsplatzbeschreibung eines Pastors, dass man immer auch ein bisschen belächelt, bespöttelt und manchmal sogar verachtet und angefeindet wird. Das zeigt sich in alltäglichen Begegnungen mit Fremden, die die Augenbrauen hochziehen, wenn man seinen Beruf preisgibt. Oder in Diskussionen mit erregten Menschen, in denen man sich für die Kreuzzüge, Luthers Judenfeindlichkeit und die Missionsgeschichte rechtfertigen soll. Oder in dem standardisierten Gerede der Medien über den Niedergang der evangelischen Kirche. Oder, nun aber deutlich zugespitzter, im Kirchen-Bashing hartrechter Empörungspublizisten und Politiker. Stets muss man sich fragen, was man eigentlich noch bedeutet oder bedeuten kann.

Aber ich will nicht jammern. Anderen geht es nicht besser. Man frage nur nach bei Politikern, Journalistinnen, Versicherungsleuten, Bauern, Lehrerinnen, der Polizei, Bankangestellten. Es scheint in Deutschland gar keine Berufsgruppe mehr zu geben, die sich nicht darüber beklagen würde, dass sie nicht gesehen und gehört, nicht wertgeschätzt und anerkannt wird. Alle kämpfen sich an Negativklischees ab, die ihnen angeheftet werden. Das dürfte einer der Gründe für die grassierende Erregtheit und Verrohtheit öffentlicher Diskurse sein. Alle fühlen sich ungerecht behandelt. Allerdings scheint sich kaum jemand größere Mühe damit zu geben, anderen gerecht zu werden.

Deshalb möchte ich versuchen, meine alltäglichen Beschämungserfahrungen als Demutsübungen zu verstehen und zu nutzen. Ganz im Sinne von Römer 8,28: „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen“. Damit Beschämung zu etwas gut sein kann, muss man sie annehmen oder zumindest einen Sinn-Kern in ihr zu entdecken versuchen. So kann man auch in ungerechten Vorwürfen ein Körnchen Wahrheit entdecken und sich dann fragen: Ist meine Botschaft glaubwürdig? Werde ich meinem Auftrag gerecht? Oder bin ich auf einem falschen Weg und sollte umkehren? Wenn man solche Fragen ernstnimmt, kann man sogar eine Anfeindung in etwas Sinnvolles verwandeln.

Wer nicht bei einer Beschämung gleich in die Gegenaggression geht und den Beschämenden zurück-beschämt, mag Demut lernen. Das wäre eine heilsame Erfahrung. Denn was ist Demut? Eine Freundin hat es mir vor Jahren so gesagt: „Demut ist, wenn man sich klein fühlt, ohne sich zu schämen.“ In der Demut nehme ich Abschied von allzu großen und leuchtenden Selbstbildern und nehme meine Grenzen, Schwächen und Fehler an. So kann ich mir selbst gerecht werden und zugleich anderen fair begegnen. Zudem überwindet die Demut die Scham. Denn während ich mich in der Beschämung mit den Augen anderer betrachte, schaue ich mich in der Demut selbst an – so, wie ich halt bin. Manchmal gelingt es mir sogar, mich dabei aus der Perspektive Gottes anzuschauen: als einen kleinen, fehlerhaften Menschen, dem aber eine Würde und eine Bestimmung geschenkt wurde.

Eine verliehene Macht

Die Schriftstellerin Sibylle Knauss (79) benutzt lieber Begriffe wie Bescheidenheit oder Zurückhaltung statt Demut.

Demut – wann habe ich das Wort zuletzt benutzt? Würde ich es zur Selbstcharakterisierung verwenden? Nein. Zur Beschreibung des Verhaltens anderer Menschen? Auf keinen Fall. Weder im positiven noch negativen Sinn. Als ethisches Werturteil? Sicher nicht. Habe ich überhaupt Verwendung für das Wort? Außerhalb von Zitaten oder ironisierenden Kontexten: kaum. Die semantisch benachbarten Begriffe bieten sich mir für den Gebrauch – sowohl schriftlich als mündlich – eher an: Bescheidenheit oder Zurückhaltung. Muss es gleich Demut sein, ein Wort, das schwer vom Gewicht seiner Bedeutungsgeschichte ist und seine Herkunft aus der religiösen Sphäre nicht verleugnen kann?

Würden heutige junge Menschen es verwenden? Nein, sagt die 15-jährige Emma. Sie ordnet es ganz klar der religiösen Sphäre zu.

Umso erstaunlicher, dass es im politischen Raum immer wieder begegnet. Menschen, die mit aller Kraft (und vielleicht einigen Tricksereien) ein Amt erreicht haben, das mit Macht ausgestattet ist, halten sich etwas auf die Demut zugute, mit der sie es ausüben wollen. Ist das nur Heuchelei? Obwohl ich nie Bundeskanzlerin gewesen bin und auch sonst keine Machtposition innehatte, stelle ich mir den Morgen nach einer gewonnenen Wahl oder Ernennung vor: Die Person wacht auf, sie hat nur kurz und schlecht geschlafen, und plötzlich steht es ihr in aller Klarheit vor Augen: Ich bin Präsident/Direktor/Ministerin/Preisträgerin ... Und dann ist da dieser Abgrund des Erschreckens. Kann ich das? Bin ich gut genug? Eine Zeit höchster Beanspruchung, schwierigster Probleme steht bevor. Hochgefühl und Versagensangst gleichzeitig. Kennen sie das, die Politiker und Karrieristen im Finanz- und Wirtschaftsleben? Haben sie erfahren, dass die Hochgefühle kurz und die Ängste von Dauer sind? Wollen sie das mit dem Begriff Demut ausdrücken? In einer Zeit zunehmender Säkularisierung sei ihnen das zugestanden. Er führt nämlich einen Hauch von Bewusstsein mit sich, dass die Macht, die ein Mensch über andere hat, eine verliehene Macht ist, von oben hergegeben, wie Jesus zu Pilatus sagt (Johannes 19,11). Das muss nicht jeder im biblischen Sinne glauben. Doch ohne dieses Bewusstsein ist die Rede von Demut nichts als hohle Phrase, peinlich, deplatziert. Es genügt, wenn wir den Chefs dieser Welt mit Respekt begegnen, und sie sollten auch nichts anderes von uns erwarten. Wer mehr erwartet, verdient unser Misstrauen. In der Regel haben die, die gerade noch vollmundig von der Demut sprechen, mit der sie ihr Amt ausüben wollen, nicht einmal ein wenig Bescheidenheit in ihrem Verhaltensrepertoire. Mir persönlich genügt sie. Es muss nicht gleich Demut sein. Und das Alter, das ich mittlerweile erreicht habe, ist eine gute Schule dafür. Ich mache Fortschritte. In aller Bescheidenheit sei das gesagt.

Vorsicht mit mir

Für den Schriftsteller Christian Lehnert (54) ist ein Wort lebendig, wo es Erfahrungen bewahrt. Zwei Einträge.

Ein Wort ist dort lebendig, wo es Erfahrungen birgt, die sich in das Wort oftmals nur so sperrig fügen wie ein Traum in seine Nacherzählung. Mein inneres Wörterbuch verzeichnet unter dem Stichwort „Demut“ zwei sehr verschiedene Eindrücke:

DEMUT, f. (ahd. deomuotî)

Erster Eintrag: An einem Herbsttag entdeckte ich eine kraftlos umherkrabbelnde Florfliege auf dem Fensterbrett. Sie war hinter dem Glas gefangen, schleppte sich über ein Blatt Papier, und ich hob das türkisgrün schimmernde Insekt, ein Luftblättchen, etwas wie feinstes durchädertes Glas, auf meine Hand und trug es vorsichtig hinaus ins Freie. Im Gehen bewunderte ich die verhaltene Schönheit dieses Geschöpfs.

Aber ich hatte vergessen, dass ich mir die Hände eingecremt hatte. Nun war ein Flügelchen im Fett verklebt, steckte fest in zäher Schmiere. Das Tierchen wand und krümmte sich, und die hauchdünne Membran riss vom Rand her auf. Die Florfliege konnte sich immer noch nicht lösen, war in meine Cremefalle geraten, flatterte, zerrte. Ich wurde nervös, versuchte, ihr mit einem Holzspan herauszuhelfen – aber da zerteilte ich den Flügel ganz, und sie kreiste halbiert auf meinem Handballen. Auch ein Bein klebte nun fest. Ich schnipste das Insekt verwirrt mit dem Finger fort und rieb mir seine Reste von der Hand.

Ich stand vor der Tür im Leeren, starrte minutenlang vor mich hin: Wer bin ich, der ich retten will und bringe den Tod? Worauf vertraue ich, wenn ich auf mich setze und meine höhere Einsicht in Zusammenhänge und mein gutes Wirken? Wenn schon im Kleinsten das Gegenteil entsteht, das Verderben? Wie kläglich ist meine Autonomie! Das Unscheinbare hält mir den Spiegel vor: Es ist etwas an mir, dem man nicht trauen kann. Vorsicht mit mir selbst!

Zweiter Eintrag: Der schneeverwehte Gebirgskamm lag im Nebel. Eine weiße Wölbung hob sich auf eine diffuse Grenze zu. Dort dunkelte sie ein und verschwamm ins Grau. Was ich sah, enthielt keine Raumdimension. Wenige schnellziehende Wolkenschatten – schon verschwunden. Aber eine enorme Kraft lag dort im Unsichtbaren, in dem Schneefeld … Es half nichts. Indem ich mich nicht mehr verstand, indem ich aufgegeben hatte, was mich bis eben beschäftigte, indem ich das Nebelnichts sah, fiel ich auf die Knie. Ich hatte nichts mehr entgegenzuhalten, keine Architektur der Seele. Mich hatte etwas berührt, wofür „ich selbst“ nicht mehr zuständig war. Es durchschlug das, was ich noch als „mich selbst“ bezeichnen könnte. Eine Öffnung, radikal Offenes und Abgrund, ein Ganzes … Ich breche ab, dazu ist nichts zu sagen, was ich sagen könnte. Manchmal gerate ich im Gebet in das Gefühl, wie die Worte und Bitten und auch alle inneren Bilder starr wie Eisflächen liegen, die doch untergründig eine gewaltige Strömung verbergen. Demütig muss ich sagen: Diese Strömung ist mir unerreichbar, solange ich es bin. Jedes Gebet ist Trauer um seine Unmöglichkeit, die es rituell verbirgt.

Was mache ich nun mit den beiden Einträgen? Immerhin bilden sie ein Intervall: Demut ist ein Verlust und weist auf eine tiefere Dimension meiner selbst. Demut ist radikalisierter Selbstzweifel und Öffnung über sich hinaus. Wohin? Das ist eine Frage, die dem Demütigen nicht zusteht. Dieser antwortet auf das, was ihm widerfährt, in sich und von außen – und so bleibt er immer ein Fremder. Dort aber, in der Fremde, findet er sein Eigenes.

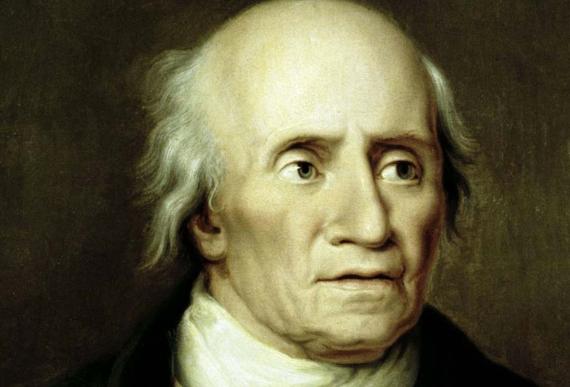

Fulbert Steffensky

Fulbert Steffensky ist Theologe, Religionspädagoge und Autor. Er war von 1954 bis 1968 Benediktinermönch und konvertierte 1969 zum evangelisch-lutherischen Bekenntnis.

Kerstin Griese

Kerstin Griese ist Mitglied im Rat der EKD, SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin für Arbeit und Soziales. Sie lebt in Ratingen.

Johann Hinrich Claussen

Johann Hinrich Claussen ist seit 2016 Kulturbeauftragter der EKD. Zuvor war er Propst und Hauptpastor in Hamburg.

Sibylle Knauss

Christian Lehnert

Christian Lehnert ist Schriftsteller und wohnt in Müglitztal.