Der Schweizer Theologe und Autor Matthias Krieg lotet den Glauben und den Jazz aus – und nähert sich der Frage an, was beide verbindet oder

verbinden könnte.

I’ve known rivers

I’ve known rivers ancient as the world

and older than the flow of human blood

in human veins.

My soul has grown deep like rivers.

I bathed in the Euphrates when dawns

were young.

I built my hut near the Congo and

it lulled me to sleep.

I looked upon the Nile and raised

the pyramids above it.

I heard the singing of the Mississippi

when Abe Lincoln went down to

New Orleans, and I’ve seen its muddy

bosom turn all golden in the sunset.

I’ve known rivers: Ancient, dusky rivers.

My soul has grown deep like rivers.

Langston Hughes

Dies ist ein Bekenntnis aus der Jugendzeit des Jazz, 1919 niedergeschrieben und 1920 publiziert. Als es entsteht, ist Langston Hughes gerade 18, zwei Jahre jünger als Duke Ellington, der noch in Washington zum Tanz der Weißen aufspielt, und sechs Monate älter als Louis Armstrong, der noch auf Mississippidampfern flussaufwärts Leute unterhält. Als es entsteht, ist gerade der Red Summer im Gang, mit Hunderten von Lynchmorden weißer Mobs an Schwarzen. Und die Great Migration aus dem Süden nach dem Norden, jene schwarze Wanderung nach Chicago, Cleveland, New York, ohne die der Jazz seine Jugend kaum überleben würde.

Als es entsteht, fährt sein Zug gerade über eine lange Brücke. Unter sich sieht er den Mississippi, da fliegen ihm Zeilen zu. Hastig notiert er sie auf der Rückseite eines Briefumschlags. Fünfzehn Minuten später ist sein erstes Gedicht geschrieben, während der Zug südwärts in die Abenddämmerung rattert. Er nennt es, wie er später schreibt, in Erinnerung an alles, what that river had meant to Negroes in the past – how to be sold down the river was the worst fate that could overtake a slave in times of bondage – in Erinnerung an eine Zeit, die erst seit sechzig Jahren vorbei ist, nennt Hughes sein Gedicht A Negro Speaks of Rivers.

Langston Hughes bekennt sich zu ausgerissenen Wurzeln: Ohne Eltern bei einer frommen Großmutter aufgewachsen, der ersten Frau, die das berühmte Oberlin College besucht hat, kennt er durch sie die Bibel, eine ewige Quelle seiner Poesie. Beide haben ihm aufrechten Stolz auf seine Haut mitgegeben. Ihre Wurzeln reichen zwar nach England und Frankreich hinüber, aber auch zu natives, den amerikanischen Ureinwohnern.

Vor drei Jahren ist sie gestorben, und nun reist er nach Mexiko. Seinen Vater will er kennenlernen, der dort Geschäfte macht. Als Linker und Schwarzer hat er sich dorthin ins Exil geflüchtet. Seine Großmütter waren afrikanische Sklavinnen gewesen, beide Großväter aber weiße Sklavenhalter in Kentucky, der eine ein Whiskyfabrikant mit schottischen Wurzeln und der andere ein Sklavenhändler mit jüdischen Wurzeln.

Drei Kontinente haben Spuren in Hughes’ Venen hinterlassen. So wird er die Ellingtons und Armstrongs mit Texten inspirieren: immer wieder mit Gedichten über Jazzclubs in Harlem, 1920-40 als bedeutsamer Geist der Harlem Renaissance, die anstelle des gelynchten Jim Crow den New Negro propagiert, und 1961, sechs Jahre vor seinem Tod, mit 12 Moods for Jazz. Für ihn ist Jazz der sound & beat von Entwurzelung & Aufstand.

Als er über den einen Fluss fährt, fallen ihm drei andere ein. Er reiht sie auf, als hätten sie seine Biografie geschrieben: Im Euphrat badete er, als er und die Welt noch jung waren. Am Kongo baute er die erste Hütte, und er sang ihn in den Schlaf. Auf den Nil schaute der Sklave herab, als er Pyramiden hochzog. Den Mississippi aber hörte er vor Freude singen, als Lincoln kam: Der zog hinunter nach New Orleans und vergoldete den Fluss.

Seine Biografie ist es, doch zugleich die der Verschleppten. Vier Lebensalter sind es: Kindheit, Jugend, Lebensmitte, Alter, aber auch vier Flüsse: Euphrat, Kongo, Nil, Mississippi, die Paradiesströme, die vom Urhügel her in die Welt fließen. Urgeschichtlich sind sie, älter als das Fließen des Blutes in uns, Wesen sind sie, die ihn baden, einlullen, zur Arbeit antreiben, Mütter, deren braune Brüste am Abend hoffnungsvoll leuchten.

Der paradiesische Urhügel wird zum Weltenberg, die biblische Schöpfungsgeschichte zur Weltgeschichte, das urgeschichtliche Leben zur Biografie der Schwarzen.

Die Spiritualität

Ich stelle mir eine Dreiheit vor, eine andere Trichotomie, vielleicht gar parallel zu den bekannten: Religion als das Gegebene wie der Leib oder das Es. Spiritualität als dessen Aneignung wie die Seele oder das Ich. Theologie als beider Reflexion wie der Geist oder das Über-ich. Ich stelle mir vor, dass es Menschen ohne diese gar nicht gibt, die drei aber verschieden gewichtet sind oder nicht im Verhältnis. Was, wenn dies nicht der Fall wäre, sondern alle drei im Lot? Dann wären Religion und Theologie ohne Spiritualität seelenlos, Spiritualität und Theologie ohne Religion körperlos, wie entleibt, Religion und Spiritualität ohne Theologie kopflos, wie enthirnt.

Was ihm religiös gegeben ist, erzählt Langstons Flussmetapher: mit dem Euphrat die Religion Abrahams und des Alten Orients, mit dem Kongo die Religion und Expressivität Afrikas, mit dem Nil biblische Geschichten von Sklaverei und Exodus, mit dem Mississippi aktuelle Geschichten von Recht und Freiheit. Sein kulturelles Gedächtnis ist jenes von Schwarzen aus dem Süden, sein Migrationshintergrund auch jener der Bibel, sein Amalgam das der Moderne. Ich behaupte also erstens: Spiritualität ist individuelle Aneignung von religiös Gegebenem, und in spirituellem Jazz wird deren Tiefe hörbar.

Der Synkretismus

Ja, ich sehe eher ein Tabu über dieser Frage liegen: Sich einen Synkretismus vorzustellen, ist nicht rechtgläubig. Als Alttestamentler weiss ich allerdings, dass dies Unsinn ist, auch als Literaturwissenschaftler oder Kunstgeschichtler. Was würde fehlen, wenn es keine Synkretismen gegeben hätte? Alles, das in biblischen Texten seit dreitausend Jahren inspiriert.

Der Synkretismus ist ein natürlicher Vorgang des Fließens, wo es ihn nicht geben darf, fließt auch nichts mehr. Ich hoffe auf eine theologische Rehabilitation des Synkretismus und auf eine Dogmatik, auch von den neun Musen inspiriert, denn Erinnerung ist der modus vivendi einer Glaubenslehre. Ich behaupte also zweitens: Der Synkretismus ist ein Grundvorgang spirituellen Fließens, und im flow des Jazz werden Synkretismen aller Art vernehmbar.

Der Purismus

In frühen Semestern schon habe ich auswendig zu lernen: „Rein gepredigtes Evangelium und richtig verwaltete Sakramente sind die Merkmale einer Gemeinde der wahren Kirche.“ Lese ich weiter in den lutherischen Bekenntnisschriften, so ist purus oft parallelisiert mit sincerus und rectus mit verus. Beeindruckend! Bekenntnisse beantworten Fragen ihrer jeweiligen Epoche. Die Schriften des 16. Jahrhunderts tun dies eindrücklich. Wichtig wäre aber, die Fragen der eigenen Epoche zu kennen. In ihr sind beide, Purismus und Rectismus, allerdings Gift: der institutionelle Rectismus, den ich hier so nennen möchte, mit seiner Verwechslung von Richtigkeiten mit Wahrheiten und nachhaltiger noch der institutionelle Purismus: Jazz darf mal sein, kann aber nicht zur Kirchenmusik werden. Sitzordnungen dürfen sich mal ändern, die Grundstellung aber bleibt.

So bleibt es auch bei Gastspielen fremder und junger Sprachen, heimisch in der Gemeinde der wahren Kirche werden sie nicht. Dabei geben Religion und Spiritualität der Theologie den Stoff, aus dem ihre dogmatischen Träume sind, nicht umgekehrt. Kultur aber, die nicht mehr fließt, sondern erstarrt und gefriert, sich nicht mehr erneuert, sondern sedimentfrei erstickt, einst große Kultur, die stets nur noch das eigene wiederholt, repetiert, professionell vorgetragen, nur ihre marche funèbre. Ich behaupte also drittens: Erneuerungsfähige Gemeinden erkennen ihre Purismen und begrüßen auch spirituelle Sprachen ihrer eigenen Epoche.

Die Erinnerung

Der Imperativ des Glaubens. Kaum zwei Wörter sind biblisch so wichtig wie sachár & shama’, erinnere dich, gedenke & vernimm, hör hin, listen! Erinnerung ist der modus vivendi einer Glaubenslehre, kulturelles Gedächtnis formt ihren Inhalt, biblische Kultur ist Gedenkkultur: Denke daran, dass du Sklave gewesen bist im Land Ägypten! Bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist! Erinnere dich meiner, mein Gott, mir zum Besten! Höre, Israel, Elohim, unser Gott, ist der einzige Elohim! Das tut zu meinem Gedächtnis! Erinnert euch stets daran, dass ich drei Jahre lang … Glaube kommt vom Hören. Zum modus vivendi werden Hören & Erinnern immer erst: durch jenes Fließen, das Liturgie, ob alt oder neu, inszeniert. Sie ist die heilige Weile, in der Erinnerung ins Fließen gerät. Sie ist extra nos qualifizierte Zeit, in der ein Dornbusch brennt. Sie birgt im Modus der Möglichkeit eine Weile Zeit in der Zeit.

Im Rhythmus von Ton und Wort sind die alten Flüsse wieder da: der Euphrat, von dem zwei für neuen Segen verschickt wurden und an dem viele Verbannte ihre Zionslieder sangen; der Kongo, den Sklaven für die neue Welt verlassen mussten und der mit Trommeln und Tänzen in ihre Haut gebannt blieb; der Nil, an dem eine Zwangsarbeiterschaft zum Volk wurde und der träg und zäh dem Wunder seiner Befreiung nachsah; der Mississippi, der Schwarze in die Hölle der Wolle verschacherte und in dessen Delta Musik wucherte aus Gedenken und Hoffen. Erinnerung betrifft Geist, Seele und Leib, die ganze Dreiheit. Sie lässt Hirn, Herz und Haut zittern, schwitzen und glühen. Sie ermöglicht ihnen spirituelle Zeit in zählbarer Zeit. Listen! Ton und Wort ohne Erinnerung wären nur ein tönendes Erz und eine lärmende Zimbel, und Liturgie ohne Gedenkkultur bestünde nur aus reich verzierten Pfählen im Gurkenfeld. Listen! Angst & Sehnsucht, dieses Paar basaler Motoren, will aufbewahrt und geborgen sein, wo Gott gedient wird. Ohne Hören wäre Gottesdienst klerikales Haschen nach Wind. Listen! Ich behaupte also viertens: Jazz erinnert an Angst & Sehnsucht als existentiale Motoren, aus denen er erwachsen ist und seine Bedeutung bezieht.

Die Nachgeborenen

Jazz ist ein Zweites, kein Erstes, immer geht ihm etwas voraus. Wie der Theorie die Praxis vorausgeht, der Erfahrung das Erlebnis, der Bibel das Leben und der Spiritualität die Sehnsucht, so geht dem Jazz die Erinnerung voraus. Musikalisch an europäische Tonalität, um deren Hörgewohnheiten kreativ zu stören und zu unterbieten, und an afrikanische Rhythmik, um deren Abfolgen kreativ zu brechen und zu überlagern, thematisch an Sicherheiten, von existentialer Angst erfragt, und an Religionen, von existentialer Sehnsucht bewegt. River’s Invitation & A Love supreme & So what? Jazz ist bezogen und daher brückenfähig. I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, You cannot keep it long, it seems. Die Kathedrale zur Entsorgung einsamer urbaner Seelen, als Ort von Erinnerung und Sehnsucht, als Réduit im seelenlosen Getriebe der Stadt, kann zum Dornbusch werden, der für eine heilige Weile lodert.

In Epochen zwanghafter Originalitätssucht ist Jazz alternativ: Er ist nicht zuerst und nicht zuoberst und nicht zuvorderst. Stille & Tiefe sind ihm wichtiger als Applaus & Podest. Ebenso alternativ ist er in Epochen hegemonialer Autokratien: Brücken sind ihm allseits möglich, interkulturell wie interreligiös, und dank der Gnade späterer Geburt wirkt er bereits urbi et orbi. Das Spätere umfasst das Frühere und sich selbst: Zum alten Euphrat & Nil gesellen sich neu Congo & Mississippi, ungetrennt und unvermischt, jeweilige Eigenschaften gewahrt, zum alten Asia & Africa neu Schwarzafrika & Buntamerika, unveränderlich und unteilbar, ihre Naturen erhalten. Wer Ohren hat zu hören, nimmt ihre Eigentümlichkeiten wahr. Listen! Ich behaupte also fünftens: Kulturarbeit leisten die Zweiten, Späteren, Nachgeborenen, indem sie Altes zu Neuem anverwandeln und positiv aufheben.

Der Makel

Wie der Spiritual-Jazz-Theoretiker Uwe Steinmetz ausführt: Unity does not come without dissonance. Das verstehe ich, denn es hat kreuzestheologische Parallelen: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der diese Verheißung empfängt, ist ein gehängter Verbrecher, kein Frommer und Gerechter, kein Geretteter und Gereinigter, und, der sie ausspricht, folgt der Kraft der Erinnerung: Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst: zechór ‘otí! Und er gedenkt seiner und entreißt ihn dem Vergessen, um zur Einheit des Diversen zu gelangen.

Brechung, Kontrast, Abweichung, Dissonanz, Verfremdung: Sie bilden in meinen Augen das wesentliche Qualitätskriterium, für jede Kunst, auch für Jazz, für Homiletik, für Jazz Ministry. Das Versehrte und Gebeugte, die Erinnerung an Flüsse, an ihre Mäander, Altarme, Sümpfe, an ihre Geschichten, sind die Grundlagen von Blues, Spiritual, Gospel und Jazz. Jazz singt das Lob des Makels, die Schönheit der Schwäche, die Poesie des Unvollkommenen, die Wahrheit der Narben.

Er lebt vom Schrägen, Abweichenden, Widersprüchlichen, und genau darin, finde ich, liegt seine wahre Schönheit: so schön wie die Botschaft vom Kreuz: den meisten eine Torheit, so schön wie das leere Grab: der theologische Torso schlechthin, so schön wie Spiritualität: für andere nur Wirkung süßen Weins. Jazz, wenn er nicht gefallen will, sondern der Stille & Tiefe dient, ist Verkündigung des Evangeliums wie jede gute Predigt auch.

Die bewusste Unterbietung der musikalischen Hörerwartung, das absichtliche Bleiben vor der Erfüllung der Philharmoniker, der Dreck des Alltags, der selbst im schönsten Moment bleibt: das ist kongenial mit der Botschaft des Evangeliums: Ich behaupte also siebtens: Makel ist der Adel von Kunst, die sich der Wahrheit verschreibt, denn Perfekte brauchen weder Spiritualität noch Kunst.

Information

Dieses Essay ist die gekürzte Version eines Vortrags, den Matthias Krieg im Mai auf der Bonner Tagung „Harmony of Difference – Die Spiritualität des Jazz“ gehalten hat.

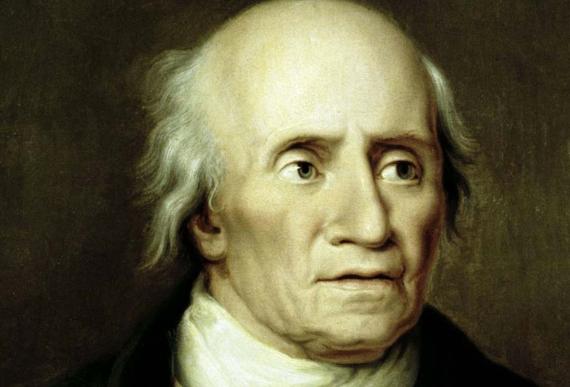

Matthias Krieg

Matthias Krieg ist Theologe und Autor. Er lebt in Zürich.