Gebautes Wort aus Stahl und Glas

Das größte Kunststück beim Bauen heißt wohl: „Zusammenarbeiten“. Wenn ein bedeutendes Werk der Architektur entstehen soll, müssen viele und sehr unterschiedliche Menschen gut kooperieren. Das gilt ganz besonders für den Kirchbau. Hier sind vor allem Fachleute aus Architektur, bildender Kunst und Theologie gefragt, eine gemeinsame Idee zu entwickeln und Wirklichkeit werden zu lassen. Wie häufig gelingt dies? Bei nicht wenigen Kirchbauvorhaben kann man den Eindruck haben, als herrsche eine babylonische Sprachverwirrung am Planungstisch und auf der Baustelle: Die Hauptakteure verstehen einander einfach nicht.

Deshalb soll hier von einer selten glücklichen Arbeitsgemeinschaft berichtet werden, die einen der erstaunlichsten Kirchbauten der Weimarer Republik hervorgebracht hat. Sie bestand aus drei außergewöhnlich begabten Persönlichkeiten, von denen zwei heute allerdings wiederzuentdecken sind.

Bekannt, bei Bauhistorikern hochanerkannt und bei den heutigen Nutzern seiner Kirchen immer noch sehr beliebt ist der Architekt Otto Bartning (1883 bis 1959). Er gehörte ebenso wie der deutlich berühmtere Walter Gropius zu den Erfindern der Bauhaus-Idee, war aber an dessen Gründung nicht beteiligt. Nach der Vertreibung des Bauhauses nach Dessau war Bartning bis 1930 Direktor der neu gegründeten Staatlichen Bauhochschule Weimar, musste dieses Amt aber nach dem Sieg der nsdap in Thüringen aufgeben. Bartning unterschied sich von vielen prominenten Bauhäuslern dadurch, dass er der evangelischen Kirche nahe stand und häufig für sie arbeitete. Nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren, wurde dies für ihn überlebenswichtig. Denn der Bau evangelischer Kirchen im Ausland, zum Beispiel in Lissabon, sicherte ihm ein Auskommen. Nach dem Krieg errichtete er in zahlreichen Städten die nach ihm benannten „Notkirchen“. Sie funktionierten nach einem ebenso einfachen wie einleuchtenden Modellsatzbau und gaben der Bevölkerung in den zerstörten Städten, darunter vielen Flüchtlingen, eine neue geistliche und soziale Heimat. Viele dieser Bauten haben sich bis heute einen ganz eigenen Charme bewahrt: bescheiden und schön, konzentriert und warm, bergend und einladend.

Avantgardistischer Bau

Eine großartige, atemberaubende Kirche aber baute Bartning gegen Ende der ersten deutschen Republik gemeinsam mit der Kirchenglaskünstlerin Elisabeth Coester (1900-1941). Dafür, dass sie heute fast ganz vergessen ist, gibt es mehrere Gründe: Sie war eine moderne Künstlerin, die vor allem für die evangelische Kirche arbeitete; sie starb sehr früh; sie war eine Frau; fast all ihre Werke wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Wer eines ihrer wenigen erhaltenen Hauptwerke kennenlernen will, der sollte die Hamburger Hauptkirche St. Nikolai am Klosterstern besuchen. Übrigens war sie auch eine bedeutende Textilkünstlerin. Davon zeugen erhaltenen Paramente. Gemeinsam mit Bartning nun schuf sie die avantgardistische „Stahlkirche“. Diese wurde 1928 für die pressa-Ausstellung in Köln errichtet und fand anschließend in Essen einen festen Ort.

Beteiligt war aber auch ein Pfarrer, dem es wie keinem anderen Theologen gelang, auf der Höhe der eigenen Zeit über das Neue Bauen architektonisch und theologisch nachzudenken. In der Bauleitung arbeitete mit dem Architekten und der bildenden Künstlerin der heute gänzlich unbekannte Paul Girkon (1889 bis 1967) mit. Er hatte Theologie und Philosophie studiert und war - ebenso wie später Dietrich Bonhoeffer - bei dem Dogmenhistoriker Reinhold Seeberg promoviert worden. Eine akademische Karriere ließen Erster Weltkrieg und anschließende Not nicht zu. So wurde Girkon Pfarrer an der Kirche St. Maria zur Wiese in Soest und blieb es 32 Jahre lang. Es gelang ihm, neben seiner innovativen Gemeindearbeit intensiv kultur-theologisch zu arbeiten, Vorträge zu halten und zu publizieren. Dem Neuen Bauen widmete er eine Vielzahl von Aufsätzen (die auch in Fachzeitschriften wie „Beton“ erschienen) und Büchern. Seine Stellung zur NS-Diktatur lässt sich aus der knappen Sekundärliteratur nicht eindeutig bestimmen. So soll er Liturgien für nationale Feiertage verfasst, andererseits aber öffentlich gegen die Ausstellung „Entartete Kunst“ in Dortmund protestiert haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg leitete er bis zu seinem Ruhestand eine Beratungsstelle für kirchliche Kunst.

Wie mögen sich diese drei Persönlichkeiten kennengelernt und zueinander gefunden haben? Wann und wo haben sie sich über Architektur ausgetauscht und gemeinsame Vorstellungen entwickelt? Mussten sie lange miteinander ringen oder kamen sie leicht ins Zusammenspiel? Diese und weitere Fragen lassen sich heute kaum mehr beantworten. Bekannt ist, dass Girkons Pfarrhaus für Coester zeitweise zu einem Lebenszentrum wurde.

Die „Stahlkirche“ von Köln ist ein Höhepunkt im Werk von Bartning. 1919 hatte er eine Programmschrift mit dem Titel „Vom neuen Kirchenbau“ verfasst, in der er seine grundsätzlichen Gedanken niedergelegt hatte. Er wollte die drei Aspekte „evangelisch“, „modern“ und „sakral“ gleichermaßen ernstnehmen. Was ihm vorschwebte, zeigte er 1922 mit einem Aufsehen erregenden Modell: Die Vision einer expressionistischen „Sternkirche“ sollte weniger zu einem realen Kirchgebäude führen, als vielmehr seine Idee öffentlich sichtbar machen sollte. 1928 schließlich baute - oder besser gesagt: konstruierte - er die „Stahlkirche“. Wie ein Fertigsatz wurde sie aus Stahlteilen zusammengesetzt (ähnlich den späteren „Notkirchen“), also aus zeitgenössischem Material und mit aktuellsten Methoden erbaut. Sie sollte nicht wegen ihrer Baustoffe und Bauweise etwas Besonderes sein. Über dem Grundriss einer Parabel wölbte sich eine Struktur aus Stahlträgern - dies war die ebenso einfache wie radikale Idee des Gebäudes. Doch was diese Kirche von einer profanen Industriehalle unterschied, waren Coesters Wände aus farbigem Glas zwischen den Stahlträgern. Diese gaben dem Bau eine über-alltägliche, den bloßen gemeindlichen Nutzwert weit übersteigende sakrale Aura.

Girkon hat in mehreren Texten versucht, diese Verbindung aus Materialehrlichkeit, Funktionalität und Sakralität zu beschreiben - sicherlich nach vielen Gesprächen mit Bartning und Coester. Ausgangspunkt ist die Absage an den Historismus, aber auch die Ablehnung eines oberflächlichen Modernismus. Es ging ihm darum, aus dem Sinn des Gebäudes und den technischen Möglichkeiten der Gegenwart heraus einen organischen Baukörper zu schaffen. Alles gründe auf einer tiefer verstandenen Funktionalität: „Form und Inhalt sind identisch.“ Die Form müsse aus der Sache selbst entwickelt werden. Doch was ist diese „Sache“?

Nachfolge der Gotik

Fassbarer wird es, wo Girkon über die neuen bautechnischen Möglichkeiten spricht. Wenn die Technik zum Gestaltungsprinzip wird, gewinnt sie wie von selbst einen sakralen Symbolcharakter. Der moderne Stahl- und Stahlbetonbau tritt so die Nachfolge der mittelalterlichen Gotik an, weil er das Bauen von den Zwängen der Schwerkraft zu lösen scheint. Am Beispiel des modernen Kirchbaus konnte er zeigen, dass eine recht verstandene Säkularisierung nicht das Ende des Christentums darstellt, sondern die Chance bietet, Wesentlich-Christliches auf eine nicht mehr traditionsgebundene Weise Wirklichkeit werden zu lassen: „Gerade da, wo eine wahrhaft moderne Architektur aus funktioneller Zweckerfüllung und klarer, folgerichtiger Erkenntnis der Aufgabe ihre Form bildet, entsteht eine Raumgestaltung, die ein Moment des latent Sakralen in sich birgt - und zwar nur dort, wo eine sakrale Wirkung nicht etwa beabsichtigt ist, sondern gänzlich aus dem Unbewussten emporsteigt.“

Dieses zugegeben abstrakt formulierte Programm sollte nun mit der Stahlkirche umgesetzt werden. Es galt, „einen evangelischen Kultraum zu schaffen, der nicht nur den praktischen Anforderungen des gottesdienstlichen Geschehens genügte, sondern der zugleich eine architektonische Verkörperung evangelischen Glaubens war. Das Evangelium als Offenbarung und Anbetung Gottes sollte nicht gesprochenes, sondern gebautes Wort, stumme Verkündigung einer gänzlich geistigen Raumschöpfung werden.“

Schwere überwinden

Doch die von Bartning geschaffene Baustruktur wie die von Girkon formulierte Bautheorie hätten zu nichts geführt, hätte Coester nicht diese Glaskunst-Wände von über 800 Quadratmetern geschaffen. Wie Glas und Stahl gemeinsam einen ganz neuartigen Sakralbau bilden, beschrieb Girkon so: „Während Bartning den Kultraum als baulichen Ausdruck der anbetenden Gemeinde schaffen will, strebt die Schöpfung des gläsernen Raums durch Elisabeth Coester nach baulicher Verkündigung der Gegenwart Gottes. Beide Richtungen durchdringen und vollenden einander in der Stahlkirche. Dieser Raum ist in Konstruktion und Material eine gänzliche Überwindung von Masse und Schwere, eine entkörperte Materialisation des Geistigen, nicht im diesseitigen Sinn, sondern im Sinn einer jenseitigen Vollendung. Die Struktur des Raums wird nur aus den fast ohne Volumen aufsteigenden Kraftlinien stählerner Spannungen gebildet. Und seine Wände sind gebaut aus dem visionären Feuer flimmernden farbigen Glases, aus materialisiertem Licht, in dem das unsichtbar Inwendige erscheinend sichtbar wird.“

Mit ihren Glaswänden gelang es Coester - übrigens unter extremem Termindruck -, die Zeiten zu verbinden. Schon mit dem Ausmaß der Fenster griff sie weit zurück zur Hochgotik. Die Seiten waren mit ornamentalen Mustern gefüllt, die sich zum Chor hin zu Gestalten verdichteten: dem Kreuz, dem Lamm, Engeln. Diese Figuren waren aber nicht gegenständlich in einem naiven, vormodernen Sinne, sondern symbolische Darstellung der Erlösung. So drückten sie ein modernes Glaubensbewusstsein aus, vergegenwärtigten aber zugleich älteste Bilder des Christentums. Ihr anfänglich expressionistischer Stil klärte sich dabei zu einem höheren „Realismus“.

Wer ein Gefühl dafür bekommen möchte, wie die im Krieg zerstörte „Stahlkirche“ gewirkt haben mag, sollte die Dortmunder St. Nikolai-Kirche besuchen. Wieder konnte Girkon seine Gedanken an einem konkreten Bauvorhaben wirksam werden zu lassen. Wieder schuf Coester großartige Fenster, dieses Mal 500 Quadratmeter groß. Der Architekt hieß allerdings Peter Grund.

Ganz ähnlich wie Bartning schuf er eine Raumstruktur, jetzt aber aus Stahlbetonträgern, die erst durch die Fenster zu einer Kirche wurden. Leider ging auch hier Coesters Glaskunst im Krieg zugrunde. Doch die Kirche blieb erhalten und bekam durchaus ebenbürtige Fenster von Hans Gottfried von Stockhausen, so dass St. Nikolai heute noch als ein sakraler Struktur-Licht-Raum zu erleben ist. Wer im Sommer zum Kirchentag kommt, sollte ihn besichtigen und dabei nicht versäumen, auch die kleine Kapelle rechts vom Eingang zu besuchen. Hier findet sich immerhin noch ein zartes, gold-leuchtendes Mosaik von Elisabeth Coester.

Zum ersten Teil der Serie "100 Jahre Bauhaus"

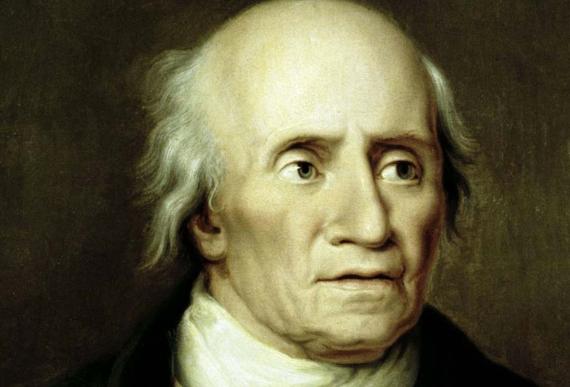

Johann Hinrich Claussen