Gott - ein Hirngespinst?

Dass sich Geist und Bewusstsein des Menschen uneingeschränkt in das Naturgeschehen einfügen und dieses nirgendwo übersteigen, scheint für die Neurowissenschaften zunehmend unwiderlegbar zu werden. Das bedeutet nichts anderes, als dass in der hochvernetzten Biomaschine Gehirn das Immaterielle seine materielle Basis gefunden hat und aus diesem auch als kausal ableitbar verstanden wird. Entsprechend entschlossen erklärte 2004 dann auch ein "Manifest der Hirnforschung", es gebe nichts Geistiges und Psychisches, kein Denken und Fühlen ohne neuronale Korrelate, dass also letztlich alles "durch physikochemische Vorgänge beschreibbar" sei.

Im Optimismus der Erforschung unseres Gehirns spielt die erkenntnistheoretische Frage meist kaum eine Rolle, ob es denn überhaupt widerspruchsfrei möglich ist, dass das Gehirn sich selbst als Gehirn erkennen kann. Nicht erkenntnistheoretische Überlegungen sind gefragt. Vielmehr soll es um endgültige Lösungen gehen, wie es einer der Großen der Hirnforschung der beiden letzten Jahrzehnte, Antonio Damasio, in einem programmatischen Aufsatz zur Forschung im 21. Jahrhundert verkündet: "Es wird gelingen, den Ursprung des Bewusstseins aus der Gehirntätigkeit prinzipiell zu erklären und zwar vielleicht schon möglichst bald."

Nun also stehe endgültig "Ein neues Menschenbild" zur Diskussion, schrieb und bekannte vor zehn Jahren der Hirnforscher Wolf Singer, nämlich die Überwindung der Trennung von Körper und Geist, der ultimative Abschied von Descartes' Dualismus.

Eine breite Diskussion auch in den Feuilletons folgte. Bereits unmittelbar nach dem "Manifest" warnte der Münchener Kognitionsforscher Wolfgang Prinz vor einem "kaum reflektierten Naturalismus, der dieses Menschenbild" präge. Und er erinnerte grundsätzlich, was auch im Dialog der Theologie mit den Naturwissenschaften nicht überhört werden sollte: "Menschen sind ... das, was sie sind, nun einmal nicht nur durch ihre Natur, sondern vor allem durch ihre Kultur - und das durch und durch, bis in die tiefsten Wurzeln ihrer kognitiven Leistungen und die hintersten Winkel und Windungen ihrer Gehirne." Ähnlich formulierte der Philosoph Peter Janisch ein scharfes "Nein" zu Singers Programm: "Ein neues Menschenbild über ältere Modelle der Organismusmaschine hinaus hat die Hirnforschung nicht geleistet. Philosophisch ist sie beim l'homme machine (La Mettrie 1748) stehengeblieben." Janisch empfiehlt, "den Blick auf den Menschen als Naturgegenstand auf denjenigen Bereich zu beschränken, in dem die naturwissenschaftlichen Methoden sinnvoll angewandt werden können".

In seinem Festvortrag zur Entgegennahme des Kyoto-Preises versuchte der Philosoph Jürgen Habermas 2005 eine Brücke zu schlagen von den Forderungen nach einem neuen Menschenbild zu den geisteswissenschaftlichen Bedenken gegenüber dem Naturwesen Mensch: "Da es nicht gelingt, die auf Geistiges und Physisches zugeschnittenen Sprachspiele aufeinander zu reduzieren, drängt sich die interessante Frage auf, ob wir die Welt aus beiden Perspektiven gleichzeitig betrachten müssen, um von ihr etwas lernen zu können." Ob diese komplementäre Verschränkung zweier Sichtweisen, der Perspektivendualismus, einen an der Empirie mit Leidenschaft gebundenen Naturwissenschaftler philosophisch nachdenklich machen kann, muss offen bleiben. Für ihn wird wohl eher gelten, was Singer in einem Interview sagte: "Der Himmel wird leergefegt."

Eine religiöse Sicht hingegen, die sich durch "Entzauberungen" nicht verschrecken lässt, und erhellendem Wissen, der Aufklärung, nicht verweigert, wird sich der Erforschung des Gehirns durchaus mit Wissbegier und auch Bewunderung nähern. Und wenn es zunächst auch nur unter der traditionellen Prämisse oder Sprachregelung geschieht, dass unser Gehirn die wohl komplexeste Hervorbringung der Schöpfung sei, ein Wunderwerk des Schöpfers, was immer auch mit dieser Sprache sonst verbunden sein mag, ein Kosmos im Kopf und einmalig komplexer Ort im Universum, mit hundert Milliarden Gehirnzellen und einer sechsschichtigen Großhirnrinde, beim Menschen besonders ausgeprägt und für komplexe kognitive Leistungen wie Denken und Sprechen zuständig, und so fort. Die Frage nach der neuronalen Verortung auch der Religiosität ist naheliegend. Gesucht wird seit den Neunzigerjahren von einer "Neurotheologie" - besser wohl: einer "Religionsneurotheorie" - im Rahmen der Kartierung unserer Gehirnleistungen das so genannte Gottes-Modul. Provozierender klingt: Gesucht wird nach "Gott im Gehirn".

Die Frage nach dem Wo des Gottesglaubens in der Kartographie des Gehirns hat im letzten Jahrzehnt zu zahlreichen, oft recht spekulativen Theorien geführt. Wer auch nur ansatzweise die verschlungenen Wege der kulturellen Evolution der Religion und damit der Religionsgeschichte verfolgt hat, kann allerdings bei aller Bewunderung für die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse über die Unbekümmertheit mancher Religionsneurotheoretiker oft nur staunen. Es ist hier nicht der Ort, einzelne dieser Theorien kritisch zu würdigen. Hingewiesen sei auf die Zusammenstellung aktueller neurotheologischer Ansätze: Rüdiger Vaas/Michael Blume: Gott, Gene und Gehirn. Warum Glaube nützt. Die Evolution der Religiosität. S. Hirzel Verlag, Stuttgart 2008.

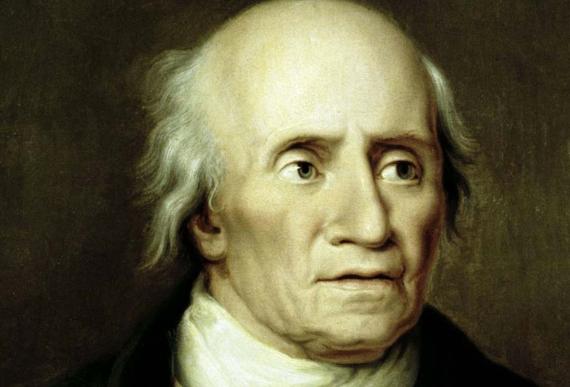

Zugespitzt lautet das provozierende Thema also: "Ist Gott nichts weiter als ein Hirngespinst?" So hat es die durchaus seriöse Fachzeitschrift "Gehirn und Geist" (2003) auf den Punkt gebracht. "Wohnt Gott nur in unseren Köpfen?" Fragen wie diese sind unschwer im Kontext des neuzeitlichen Verdachtes zu lokalisieren, Gott sei eben nichts anderes als eine Konstruktion menschlicher Bedürfnisse, ein Produkt der Phantasie, letztlich eine "kollektive Illusion" (Volker Sommer), eine Selbsttäuschung. Die Hirnforschung in der Variante der Neurotheologie berührt damit eine sensible Thematik, die im 19. Jahrhundert mit dem Namen Ludwig Feuerbach und all denen verbunden ist , die seinem radikalen Weg von der Theologie zur Anthropologie folgten, nicht zuletzt Karl Marx, Friedrich Engels und Friedrich Nietzsche. Für Feuerbach war Gott in Christus, "dieses übermenschliche Wesen nichts anderes als ein Produkt und Objekt des übernatürlichen menschlichen Gemütes". So schrieb er 1841 in der Vorrede seines programmatischen Werkes "Das Wesen des Christentums".

Die Vorstellung, dass der Glaube an Gott, wie auch immer, in den verschiedenen Religionen, ja, dass Gott selbst das Konstrukt hochkomplexer neuronaler Verschaltungen sei, stößt also auf die traditionelle jüdisch-christlich-muslimische Sicht, die Gott als Gegenüber, den Anzusprechenden und Ansprechenden bekennt. Das Absolute, Unbedingte, letztlich Unbenennbare, der Ursprung und das Urziel - oder wie auch immer sonst in menschlicher Sprache das Transzendente ausgedrückt wird - kann zumindest für die monotheistischen Religionen nicht Produkt des sterblichen Menschen sein. Genau dies jedoch vermutet die neuzeitliche Religionskritik, die in Feuerbach ihren Ur- und Übervater sieht. Bei genauerer Hinsicht hat Feuerbach durchaus sympathische, dem 20. Jahrhundert vertraute Züge: Er wollte das Jenseits Gottes in das Diesseits des Menschen verlegen. Gottesfreunde sollten zu Menschenfreunden werden. Er hoffte, den Menschen ganz in das Naturgeschehen einzubinden. Damit war er ein Vorreiter der Erkenntnis, die im Manifest der Hirnforscher so ausgedrückt wird: "Geist und Bewusstsein ... fügen sich also in das Naturgeschehen ein und übersteigen es nicht. Und: Geist und Bewusstsein sind nicht vom Himmel gefallen, sondern haben sich in der Evolution der Nervensysteme allmählich herausgebildet. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis der modernen Neurowissenschaften."

Über den Feuer-Bach

Karl Barth, der Vater der Dialektischen Theologie, ließ sich wie nur wenige auf die Anfrage Feuerbachs ein. Er tat es überraschend verständnisvoll, nur mit einer Einschränkung: Feuerbach habe zu sehr mit dem Menschen im Allgemeinen operiert "und indem er diesem Gottheit zuschrieb, dem wirklichen Menschen faktisch nichts gesagt". Und es war dann Rudolf Bultmann, der Theologie konsequent als Anthropologie verstand: "Der Mythos will nicht kosmologisch, sondern anthropologisch - besser: existentiell interpretiert werden", erklärte der Marburger Theologe. Und damit kam er Feuerbach sehr nahe, ohne ihm zu folgen.

Auch im Jahr 2013 scheint die Frage nicht überholt zu sein, ob es eine glaubhafte, anschlussfähige Theologie geben kann, ohne dass sie bewusst zunächst einmal "über den Feuer-Bach" hinwegschreitet - nämlich anerkennt, dass jede Aussage über Gott als Aussage über den Menschen zu verstehen sei. Täte sie es, bliebe die Frage, die über Bultmann hinausführt, unbeantwortet: Ob eine auf das Anthropologische zurückgeführte Interpretation nicht doch auf ein Mehr des Menschen hinweist, auf ein die menschliche Existenz Umgreifendes und Übergreifendes? Ohne eine Antwort hierauf wäre Theologie tatsächlich nichts anderes als Anthropologie.

Im Dialog mit der Hirnforschung könnte von der Theologie zuerst der Versuch unternommen werden, Wirkliches, die Dinge, im Sinne einer kritischen Erkenntnistheorie stets nur als Konstrukt anzusehen, als das, was wir in die Dinge selbst hineinsehen, ohne sie an sich zu erreichen. Wenn alles Konstrukt ist, wäre auch die Frage, ob Gott ein Konstrukt ist, letztlich erledigt.

Vielleicht könnte der kritische Dialog dann aber auch einer anderen Spur folgen, nämlich der einer evolutionären Religionstheorie, in deren Rahmen auch das Werden der Religion im neuronalen Kontext zu betrachten wäre. Sie wäre auch in der Lage, unterschiedliche Zugangsweisen zu markieren, die den spezifischen Charakter religiöser Sprache - hier also den von Bekenntnisaussagen über Gott, Jesus und so weiter - erhellen und ihnen damit gerechter werden. Unverzichtbar wäre bei diesem Zugang die Akzeptanz jenes bald dreihundertjährigen Prozesses der historisch-kritischen Erforschung der traditionell als heilig bezeichneten Schriften. Das riskante Unternehmen der historischen Selbstaufklärung drängt nach einer Sicht, die "Gottes Werden in der Welt" - oder weniger anstößig - und auch die Werde- und Transformationsgeschichte der Gottesbilder theologisch plausibel würdigt, indem sie die Konstruktionsfähigkeit menschlichen Gehirns berücksichtigt und dennoch auch etwas von jenem bleibend Rätselhaften des Homo sapiens signalisiert, der wir selbst sind. Das Umfeld der Anthropologie und damit Feuerbach, Bultmann und indirekt auch die Gott-im-Gehirn-These würden so gewürdigt und zugleich transformiert.

Zudem könnte eine evolutionäre Religionstheorie die naturwissenschaftlichen Religionskritiker zunächst immer wieder dazu anhalten, es sich wenigstens nicht leichter zu machen als die christlichen Religionskritiker selbst, also Religion auf der Höhe ihrer Selbstreflexion wahrzunehmen, nicht als schlichten Fundamentalismus, Kinderglauben, Illusion oder gar nur als Skandal- und Ausbeutungsgeschichte. In einer als Gesprächsebene zwischen Naturwissenschaft und Religion verstandenen evolutionären Religionstheorie würde die lange Vorgeschichte des Menschen im Grenzbereich von Natur und Kultur thematisiert - seine Einbindung in die Werdensgeschichte des Lebens, seine irgendwann aufsteigende analytisch-diskursive Sprachfähigkeit, schließlich die Frage nach den biologischen Wurzeln der menschlichen Religiosität selbst. Sie würde zeigen, dass die sich früh entwickelnde narrativ-symbolische Sprache der Religion innerhalb der kulturellen Evolution die Funktion hat, existenziell erfahrener, auch ausgedacht-erhoffter Wirklichkeit zu artikulieren und diskursiv zugänglich zu machen - eine Sprache, die sich eigengesetzlich weiter entwickelt: wissenssoziologisch ein eigener Wissenstyp.

In den Religionssystemen des Judentums, des Christentums und auch des Islam verbirgt sich das Lebenswissen oft in der Sprache eines Offenbarwerdens, das sich zwar in stabilen Erinnerungs- und Traditionslinien verfestigt, immer aber auch erkennen lässt, dass es mehr daran interessiert ist, wie man lebt, als an dem, was man glaubt. Nur so ist die hohe konstruktive Variabilität im Inhalt dieser Religionen zu erklären, die andererseits die problematische Fixierung von vermeintlich unverzichtbaren Glaubenssausagen auf nichttheologische Faktoren ermöglicht.

Im Fortgang der kulturellen Evolution sind mit den gewachsenen religiösen Symbol- und Erinnerungssystemen offensichtlich eigenständige kulturelle Systeme entstanden, die das Überleben und gute Zusammenleben von Fall zu Fall, wie es die Soziobiologie nahelegt, nutzbringend sichern. Sie entziehen sich der Reduktion auf physikochemische Vorgänge, ohne diese zu leugnen. Vielleicht lässt sich so im Sinne von Habermas die "Welt aus beiden Perspektiven gleichzeitig betrachten". Wobei für beide Zugänge eine Frage wohl ungelöst bleiben wird: Wie und warum entstand in der Evolution aus toter Materie Leben, schließlich der Mensch, und damit jenes selbstreflexive Potenzial, nach den Gesetzmäßigkeiten der Natur zu fragen, nach sich selbst und dem Tod, nach dem Umgreifenden, dem Ursprung und dem Urziel?

Wolf-Rüdiger Schmidt