Damoklesschwert bleibt über Heiligem Berg

Die Zukunft der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal ist weiter ungeklärt. Die Synode der rheinischen Landeskirche hat zwar beschlossen, den Umbau zu einem theologischen Bildungscampus zu prüfen. Aber ob dies wirklich eine reale Perspektive für das Institut darstellt, ist angesichts sinkender Zuschüsse noch völlig offen. Der Journalist Wolfgang Thielmann ordnet den Synodenbeschluss ein.

Braucht eine Kirche eine eigene Hochschule? Was bringt sie? Und wer bezahlt sie? Um das zu klären, kam jetzt die Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland online zu einer Sondersitzung zusammen. Üblicherweise studieren angehende Pfarrpersonen und Religionslehrerinnen und -lehrer an einer staatlichen Universität. Die Kirchen werden nicht müde zu sagen, wie wichtig die Verankerung der Theologie an den Universitäten ist. Zugleich unterhält die rheinische Kirche zusammen mit der westfälischen eine der noch zwei landeskirchlichen Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft. Aber sie kann sie sich nicht mehr leisten. Nach mehrtägigen Diskussionen erteilte die Synode der Kirchenleitung jetzt den Auftrag, in den nächsten Monaten den Umbau der Hochschule zu einem theologischen Bildungscampus prüfen und neue Geldgeber suchen zu lassen. Der künftige Campus soll den deutschlandweit mehr als zwei Millionen beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden in der evangelischen Kirche Angebote machen, die staatliche Fakultäten nicht unterbreiten.

Im kommenden Februar soll eine dann neue Synode endgültig entscheiden. Es kann sein, dass sie dann das Ende der Hochschule beschließt, weil die Prüfung unbefriedigend endet. Es kann auch sein, dass die Prüfung noch in den Anfängen steckt und mehr Zeit braucht. Was wird aus den Lehrstühlen, was aus dem Promotions- und Habilitationsrecht der Hochschule? Klar ist schon, dass der künftige Betrieb immens Kosten sparen muss. Und dass einstweilen Unklarheit herrscht. Ambitionierte Professoren und Studierende können sich jetzt anderswo umsehen. Übrigens wird die kommende Synode beschließen, was sie zehn Jahre zuvor schon so ähnlich angeschoben hat, aber nicht den Mut besaß zu verfolgen.

Was bringt eine eigene Hochschule? Die zehnjährige Hängepartie hat auf diese Frage wenig Antworten gebracht. Der Theologe Holger Pyka schwärmte vor der jetzigen Entscheidung auf Facebook von der „Möglichkeit, jenseits der schwergängigen Mühlen großer Universitäten Studienreformen auszuprobieren“. Pyka ist Dozent am Seminar zur Pastoralen Ausbildung gleich neben dem Gelände der Hochschule, einem traditionsreichen kirchlichen Areal auf der Anhöhe der Hardt mitten in Wuppertal, dem „Heiligen Berg“. Doch Pyka sagt nicht, was denn die Hochschule tatsächlich ausprobiert hat. Der Bonner Religionspädagoge Andreas Obermann startete eine Online-Petition: „Keine Schließung der Kirchlichen Hochschule Wuppertal!“. Sie ergab knapp 2700 Unterzeichner. Die Kommentare dazu spiegelten viel Geschichte und wenig Gegenwart. In den Wortmeldungen der Synode kamen Wörter wie „Schatz“ und „Gut“ vor, aber niemand sagte, woraus sie bestehen.

Große Geschichte

Zweifellos hat die Hochschule eine große Geschichte. Sie entstand im Zusammenhang der Bekennenden Kirche, der Widerstandsbewegung gegen den Totalanspruch des Naziregimes vor 90 Jahren. Die Gründer wollten eine unabhängige theologische Ausbildung gegen die Gleichschaltung des geistigen Lebens setzen. In der DDR waren kirchliche Hochschulen lebenswichtig, denn die Theologie an staatlichen Universitäten war nur bedingt unabhängig.

Doch braucht man Institute wie Wuppertal heute? Die Verheißung der Hochschule liege in einer „widerständigen Theologie“, sagte Kirchenrat Volker Haarmann, der für das Landeskirchenamt im Kuratorium der Hochschule sitzt, vor den rheinischen Synodalen an den Bildschirmen. Aber widerständige Theologie hänge nicht am Erhalt der Hochschule, sondern am Erhalt der widerständigen Theologie selbst. Er verwies sibyllinisch auf den gerade verstorbenen Theologen Jürgen Moltmann und seine bahnbrechende „Theologie der Hoffnung“. Moltmann lehrte bis 1963 in Wuppertal. Doch als er vor 60 Jahren seine epochale theologische Idee veröffentlichte, war er schon zur staatlichen Bonner Universität gegangen. Wie widerständig kann sich Theologie mit Kirchengeld entwickeln? Das war auf der Synode kein Thema. Das (katholische) Erzbistum Köln hat vor kurzem eine eigene Hochschule aufgebaut. Kritiker sagen, das Projekt bedeute ein Misstrauensvotum an die katholische Fakultät der Bonner Universität und ihre Widerständigkeit gegenüber dem Erzbistum.

Zuschüsse sinken

Die Kirchliche Hochschule in Wuppertal kämpft auch, weil die staatlichen theologischen Fakultäten in Nordrhein-Westfalen nicht gerade dünn gesät sind: angehende Pfarrpersonen können in Bonn, Bochum und Münster studieren, Religionslehrer zudem in Köln, Dortmund, Bielefeld und Siegen. Die Öffentlichkeitsarbeit des Heiligen Bergs lobt die kurzen Wege zueinander, die Nahbarkeit. Nach Wuppertal gehen zudem auch Quereinsteiger, die aus einem anderen Beruf ins Pfarramt wechseln wollen. Dafür bietet die Hochschule als eine von wenigen einen berufsbegleitenden Studiengang an. Und sie hat eine Juniorprofessur für Feministische Theologie und Theologische Geschlechterforschung. Aber reicht das für eine auskömmliche Finanzierung?

Die Zahlen stehen der Hoffnung im Weg. Derzeit braucht die Hochschule jährlich 4,2 Millionen Euro Zuschuss. In 15 Jahren steigt der Bedarf auf 5 bis 6 Millionen. Die rheinische Kirche schießt im Jahr 2,77 Millionen Euro zu, die benachbarte Evangelische Kirche von Westfalen 750 000 Euro. Aber die muss ihren desolaten Haushalt in Ordnung bringen und Einsparmöglichkeiten suchen, auch auf dem Heiligen Berg. Die EKD hat ihren Beitrag von früher 800.000 Euro schon um zehn Prozent gesenkt und will ihn in den nächsten sechs Jahren auf 560.000 Euro drücken. Steigt Westfalen aus und am Ende auch die EKD, weil die Einnahmen schneller schwinden als befürchtet, stünde die rheinische Kirche als Geberin allein da. Der Finanzausschuss der Synode schätzt hingegen, dass die Kirche 2030 nur noch die Hälfte des jetzigen Zuschusses aufbringen kann. Auch sie muss sich auf immense Einnahmeabbrüche einstellen. Vielleicht bringt das vergangene Jahr durch die guten Lohnabschlüsse noch ein letztes Plus. Doch inflationsbereinigt hat der Rückgang schon begonnen. In den nächsten Jahren treten die geburtenstärksten Jahrgänge des Landes in den Ruhestand. Übrigens auch bei den Pfarrern. Das treibt den Bedarf an Pensionsleistungen in die Höhe.

Das Damoklesschwert

Das Thema ist alt und die Halbwertszeit rheinischer Synodenbeschlüsse mitunter kurz. 2005 wurde die heutige Hochschule aus ihren Vorgängerinnen in Wuppertal und Bethel fusioniert. Die Kirchen im Rheinland und Westfalen, die EKD und die von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel übernahmen die Verantwortung. Im Jahr darauf veröffentlichte die EKD Prognosen, wonach die Kirchen in einer Generation ein Drittel ihrer Mitglieder und die Hälfte ihrer Finanzkraft einbüßen würden. Doch als der damalige rheinische Präses Nikolaus Schneider Ratsvorsitzender der EKD wurde, kam das Damoklesschwert von der Bühne in die Requisite. Fürs erste. Denn die gute Konjunktur ließ die Einnahmen immer noch steigen und überdeckte jeden Rückgang bei der Mitgliedschaft. Dann wurde das Damoklesschwert wiederentdeckt. 2015 einigte sich die rheinische Synode, ihren Trägeranteil an der Kirchlichen Hochschule um eine Million Euro zurückzufahren. Mit einer Drohung: Sollte sich bis 2017 keine Entlastung abzeichnen, ziehe sich die Kirche aus der Trägerschaft zurück.

Hatte die Synode nicht bedacht, dass man 2017 500 Jahre Reformation begehen würde und Rückzüge die Feierstimmung verdorben hätten? 2020 hob die Synode ihren Beschluss von 2015 wieder auf und versprach, für die Sicherung der Hochschule einzustehen. Im gleichen Jahr kündigte die EKD an, ihren Zuschuss zurückzufahren. Ihr Haushalt sollte jährlich 17 Millionen Euro schlanker werden. Die damalige Wuppertaler Rektorin Konstanze Kemnitzer wunderte sich im Interview mit ihrem eigenen Pressesprecher über den „Paradigmenwechsel“ der EKD, weil die sagte, die Theologie sei auch ohne kirchliche Hochschulen zu sichern. Aber die EKD setzte den Schwerpunkt schon lange auf Fakultäten an staatlichen Universitäten. Da sind Forschende und Studierende im Dialog mit anderen Wissenschaften vernetzt. Der interdisziplinäre Verbund müsse ausgebaut werden, empfahl der Deutsche Wissenschaftsrat schon 2010. Die EKD fühlte sich verstanden und sprach vom Selbstverständnis der „produktiven Einbindung“ der theologischen Fakultäten in universitäre Forschung und Lehre.

Abwanderung nach Bethel

Die Kirchliche Hochschule suchte derweil nach Partnern und Alleinstellungsmerkmalen. 2022 jedoch wanderte ihre Diakoniewissenschaft ab zur Universität Bielefeld. Das Argument für die neue Heimat klingt im Nachhinein wie eine Generalabsage an die Zukunft des klammen Heiligen Bergs: „Wir profitieren durch die Möglichkeiten fachübergreifender Vernetzung in Forschung und Lehre und von den Kompetenzen und Dienstleistungen der Verwaltung einer großen Universität“, sagte der diakoniewissenschaftliche Institutsleiter Martin Büscher. Mit dem Wechsel zog sich auch Bethel aus dem gemeinsamen Projekt zurück und engagierte sich in Bielefeld.

Wer viel Geld für eine eigene Hochschule ausgibt, muss auch ein Gegenargument dafür finden, dass das Interesse an der Theologie generell erodiert, während die Zahl der Studierenden insgesamt steigt. Nur noch knapp 9000 Menschen studierten deutschlandweit nach dem Statistischen Bundesamt im Wintersemester 2022/23 Theologie im Erstfach, davon 171 in Wuppertal. Vor sechs Jahren waren es insgesamt noch 12.500. Der Rückgang der Zahlen entspricht der sinkenden Beteiligung an der Konfirmation, sagte im letzten Jahr Studiendekan Gerald Kretzschmer aus Tübingen, der größten der Evangelisch-Theologischen Fakultäten an deutschen Universitäten. Wer also auf die Kirche setzt, muss kleinere Brötchen backen. Kretzschmer plädierte deshalb dafür, das Theologiestudium von kirchlichen Bezügen zu entkoppeln. Tübingen hat schon eine Kooperation mit Judaistik und Islamischer Theologie aufgelegt und einen Studiengang „Christentum in Kultur und Gesellschaft“.

Das ist das Gegenteil des Konzepts von Wuppertal.

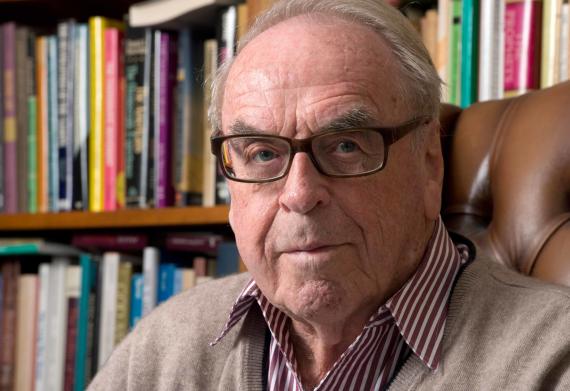

Wolfgang Thielmann

Wolfgang Thielmann ist Pastor und Journalist. Er lebt in Bonn.