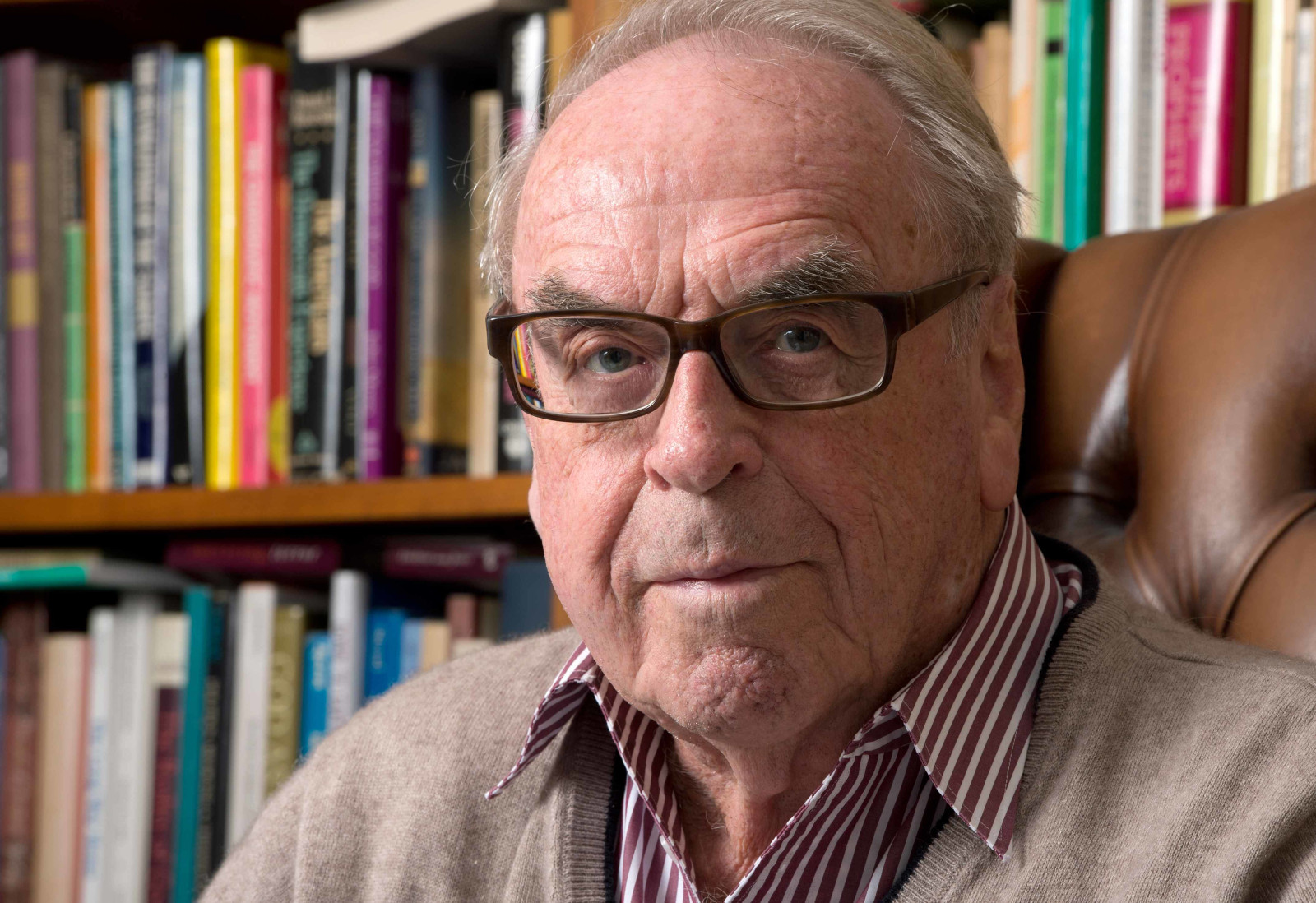

Vorgestern ist der Theologe Jürgen Moltmann gestorben – er wurde 98 Jahre alt. In seinem Nachruf beschreibt Volker Küster, Professor für Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie in Mainz, das Wirken Moltmanns für die Ökumene und seine Begegnungen mit einem der bedeutendsten Gotteslehrern des 20. und 21. Jahrhunderts.

Bei Jürgen Moltmann studiert habe ich nie. Zwischen Heidelberg und Tübingen lagen damals in den 1980er-Jahren noch Welten. Gelesen habe ich ihn immer wieder aufs Neue. Die erste Leseerfahrung endete noch im Unverständnis. Mein Reli-Lehrer, ein Achtundsechziger, drückte mir, dem Befreiungstheologie-begeisterten Pennäler die „Theologie der Hoffnung“ (1964) in die Hand, das Buch seiner Theologengeneration.

Aber was hatte das mit dem „Evangelium der Bauern von Solentiname“ (1976-78) zu tun? Ich stand mir indessen lieber die Füße vor der Frankfurter Paulskirche platt, als Ernesto Cardenal 1980 der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen wurde und Moltmanns Weggefährte in der politischen Theologie Johann Baptist Metz (1928-2019) die Laudatio hielt. Reingekommen bin ich damals dennoch nicht.

Im ersten Proseminar über die Befreiungstheologie dann die Lektüre von Moltmanns „Offener Brief an José Miguez Bonino“ (1975). Warum in aller Welt macht der sowas? Er war offensichtlich irritiert darüber, dass Bonino und Gustavo Guttierez, die Protagonisten der politischen Theologie, Metz und Moltmann, die sie schätzten, gleichzeitig doch in der liberalen Demokratie kontextualisierten und konstatierten, dass sie das Theologietreiben (doing theology) unter den Bedingungen von Armut und Unterdrückung der allgegenwärtigen Militärdiktaturen doch gar nicht theologisch nachvollziehen könnten.

Präsenz Gottes im Leiden

Und doch musste da etwas zu entdecken sein, politische Theologie, Theologie nach Ausschwitz, das klang wie Theologie, nach der ich auf der Suche war, für meinen Kontext geschrieben. Dann die Entdeckung, „Der gekreuzigte Gott“ (1972)! Gott selbst leidet am Tod des Sohnes, ist im Leiden der Menschen gegenwärtig. Der identifikatorische Imperativ sprang mir aus diesen Seiten entgegen. Ein Gefühl vergleichbar dem Stehen vor dem Isenheimer Altar im Museum Unterlinden in Colmar. Überwältigt von der Präsenz Gottes im Leiden des Menschen. Der leidende Christus trägt die Schwären der Krankheit zum Tode auf seinem Leib eingeschrieben. Ich wollte mehr und bekam es mit „Trinität und Reich Gottes“ (1980), ein Buch, das ich in einem Zug gelesen habe. Moltmann vermaß die Identity marker des christlichen Glaubens neu. Gelernt hatte er selbst dabei nicht zuletzt von dem Japaner Kazoh Kitamori und seiner „Theologie des Schmerzes Gottes“ (1946) oder der Begegnung mit orthodoxen Theologen.

Ja, Moltmann war weltoffen und hatte eine hohe Perzeptionsfähigkeit. Irgendwie zwar Barthianer, was nicht zuletzt mit den beiden Bänden „Anfänge der dialektischen Theologie“ (1962) dokumentiert ist, aber eben doch ganz anders, passte er nicht in das vorherrschende systematisch-theologische Klima an deutschen Fakultäten. Dass Jesus Christus im Leiden der Armen und Unterdrückten gegenwärtig ist und die Gemeinschaft der trinitarischen Personen sich in der Gemeinschaft Gottes mit den Menschen und untereinander spiegelt, das hatte mich an der Befreiungstheologie fasziniert und in die Theologie gezogen. Jürgen Moltmann durchdachte das im deutschen Kontext und war zugleich im ökumenischen Gespräch ein Kosmopolit. Er hat diese theologischen Reisen und Freundschaften in seinen Epilegomena „Erfahrungen theologischen Denkens“ (1999) zum Abschluss seiner Systematischen Beiträge zur Theologie (6 Bände 1980-1999), die er seiner ursprüngliche Trilogie um die „Theologie der Hoffnung“ folgen ließ, ausführlich beschrieben und dem aufmerksamen Leser begegnen sie in seinen Büchern stetig wieder.

Ein besonderes Verhältnis verband Moltmann mit Korea. Die Erfahrung von Diktatur und Teilung des Heimatlandes mag dabei eine Rolle gespielt haben. 1982 gab er die zentralen Texte der Minjung-Theologie, „Minjung. Theologie des Volkes Gottes in Südkorea“ heraus. Kritisch im Gespräch auch hier. Dass das arme unterdrückte Volk, das Minjung, als Messias tituliert wurde, war dem 1926 Geborenen zu viel, sensibilisiert durch die spezifisch deutsche Erfahrung des „Dritten Reiches“ und der Deutschen Christen. Auch wenn die Minjung-Theologen hier bei genauerem Hinsehen doch einige hermeneutische Differenzierungen eingebaut hatten, sie liebten es auch, ihn bei den theologischen Nachtgesprächen damit zu provozieren. Nicht umsonst, war die Malttugi-Maske des Clowns im koreanischen Maskentanz zum Symbol dieser Narren um Christi Willen geworden. In Korea habe ich als Student nur Hochachtung für ihn erfahren, für viele wird er ein moderner Kirchenvater bleiben.

Keine Spur von Professorendünkel

Persönlich begegnet bin ich Jürgen Moltmann erst spät, als wir ihn im ersten Dezennium des neuen Jahrtausends in die Niederlande eingeladen haben. Er kam gerne und konfrontierte die Niederländischen Kolleg:innen, die vom Niedergang des Protestantismus im Verlauf nur einer Generation etwas kleinmütig geworden waren mit ihrer großen theologischen Vergangenheit. Moltmann wusste Begeisterung zu wecken. Er sprach über die Apostolatstheologie und was sie für ihn als jungen Theologen bedeutet hat. Ich erlebte einen Menschen, der an den Menschen interessiert war, zuhören konnte, Fragen stellte und sich selbst mitteilte. Er gab Raum und konnte andere Meinungen stehen lassen. Keine Spur von dem deutschen Theologieprofessorendünkel, vor dem ich in die Niederlande geflohen war.

Mit dem Ruf auf eine verbeamtete Professorenstelle hatte sich Moltmann angesichts der deutschen Geschichte, die er durchlitten hatte, anfangs schwergetan. Ein kritischer Zeitgenosse ist er bis zuletzt geblieben. Nicht nur Armut und Unterdrückung in der Dritten Welt, sondern auch Krieg und Frieden oder Ökologie gehörten zu seinem Themenspektrum. Die über sechzig Jahre währende Weggenossenschaft mit seiner 2016 verstorbenen Frau Elisabeth brachte ihm die feministische Theologie nahe. Immer wieder setzte er neue Maßstäbe, wie mit seiner ökologischen Schöpfungslehre.

An unserem Frühstückstisch dann die Frage, die mir auf der Zunge brannte, ob er den Brief an Bonino heute noch so schreiben würde. Schlichte Antwort: „Ja!“ Moltmann erschien mir im persönlichen Gespräch konservativer als ich ihn mir vorgestellt und bisher gelesen hatte. Den interreligiösen Dialog betrachtete er eher skeptisch. Sein Preisgeld für den Grawemeyer Award in Religion (2000) hat er der Tübinger Fakultät für einen Lehrauftrag „Missionstheologie“ gespendet, nachdem diese den Lehrstuhl für Religions- und Missionswissenschaft gestrichen hatte, ein Skandal bis heute.

Empfänglich für pfingstlerische Glaubenspraxis

Aber wer wie Moltmann sich seinen Glauben hart erarbeiten musste, in der dreijährigen Kriegsgefangenschaft, für den ist er sicher keine billige Gnade. Seine Freundschaft mit Yonggi Cho, dem Gründer der Full Gospel Church in Seoul auf der Flussinsel Yoido, die mit mehr als einer Million Mitglieder die größte Kirchengemeinde der Welt ist, rief bei meinen koreanischen Freunden Irritationen hervor. Moltmann schrieb dem Minjung Theologen David Kwang Sun Suh einen Brief und suchte das Gespräch darüber. Zu wichtig war ihm die politische Minjung-Theologie, um hier im Missverständnis auseinanderzugehen. Gleichzeitig war er geprägt von einer tiefen Frömmigkeit, wie ich sie auch bei dem Nestor der Minjung-Theologie, den bei Günther Bornkamm in Heidelberg promovierten Neutestamentler Ahn Byung-Mu (1922-1996) und vielen meiner theologischen Lehrer, Weggefährten und Schüler:innen aus der Dritten Welt kennengelernt habe. Seine Denkbewegungen in der „Kirche in der Kraft des Geistes“ (1975) und „Der Geist des Lebens“ (1991) machten Moltmann eben auch empfänglich für die pfingstlerische Glaubenspraxis.

Die Frage, wie er das enorme Schreibpensum bewältige, beantwortete er schlicht: „Naja, wenn Sie jeden Tag eine Seite schreiben, dann haben Sie doch schon viel.“ Das ist in unserem Haus längst zu einem geflügelten Wort geworden und noch jede Doktorand:in hat es als Ermunterung mit auf den Weg bekommen.

Die deutsche Theologie hat ihre einstige Leuchtturmfunktion längst in den Sirenengesängen der Selbstreferentialität und -reproduktion verloren. Mit Jürgen Moltmann ist einer ihrer letzten Lotsen vergangener Größe von Bord gegangen. Die Hanshin-Universität in Seoul, Wirkungsstätte von Ahn Byung-Mu und Wiege der Minjung-Theologie hat ihrem Ehrendoktor schon zu Lebzeiten einen Gedenkort eingerichtet. Uns bleiben seine Bücher. Jürgen Moltmann hätte gesagt, wir sollen sie fortschreiben, jeden Tag eine Seite für eine neue Zeit!

Volker Küster

Volker Küster (*1962) ist Professor für Interkulturelle Theologie an der Universität Mainz. Forschungsschwerpunkte Dialog, Konflikt und Versöhnung, sowie Kunst und Religion; Veröffentlichungen u.a. Einführung in die Interkulturelle Theologie, 2011; Gott/Terror, 2019 und Interkulturelle Christologie, 2021.