Heilvoll verwandelte Schöpfungsgestalt

Folgt man dem biblischen Zeugnis, dann wäre Geschlechtlichkeit generell ein noch unter Vorbehalt stehendes, „endzeitliches“ Ereignis. Eines jedoch, das sich schon jetzt Bahn bricht. Dies schafft weiten Raum für geschlechtliche Vielfalt. Das ist die Perspektive der Theologin Ruth Heß vom Studienzentrum der EKD für Genderfragen in Hannover.

Brauchen wir wirklich ein wahres Geschlecht? Mit dieser Frage eröffnet Michel Foucault seinen Quellenband ‚Über Hermaphrodismus. Der Fall Barbin‘. Er dokumentiert die tragische Geschichte von Herculine_Abel Barbin, einer Person mehrdeutigen Geschlechts, die Mitte des 19. Jahrhunderts in der französischen Provinz lebte. Lange Jahre unbehelligt im milden, diskreten Milieu klösterlicher Mädchenpensionate beheimatet, wurde ihr „Fall“ schließlich von Medizin, Justiz und Verwaltung dingfest gemacht und Herculine auf ihr „wahres“, das männliche Geschlecht verpflichtet. Dem „glücklichen[n] Limbus einer Nicht-Identität“ entrissen, so Foucault, außer Stande, sich in der Welt als Abel zurechtzufinden, nahm sie_er sich, 29-jährig, schließlich das Leben.

Die 1998 erschienene deutsche Ausgabe enthält neben den Lebenserinnerungen Herculines_Abels und einem von Foucault zusammengestellten Dossier aus medizinischen Gutachten, Presseartikeln und weiteren zeitgeschichtlichen Dokumenten rund um den „Fall Barbin“ auch dessen literarische Verarbeitung durch den deutschen Psychiater und wahnhaft antireligiösen Skandalautor Oskar Panizza (1853–1921). Seine Erzählung Ein skandalöser Fall justiert das Geschehen neu. Es ist beißende Ironie, mit der er hinter katholischen Klostermauern eine Atmosphäre aus Dekadenz und Schlüpfrigkeit aufleben lässt. Dazu ein brachialer Gestus, mit dem er eine „aufgeklärte“, religiös ganz und gar abstinente Wissenschaft diesen dort gedeihenden Hokuspokus von geschlechtlicher Verwirrung und Ausschweifung abrupt beenden lässt. Schließlich eine eindeutige Geschlechterordnung, die zu vollstrecken ist – all dies zeigt, dass sich Christentum und eine so oder so fundamentalisierte Zweigeschlechtlichkeit, historisch betrachtet, keineswegs selbstverständlich aufeinander reimen.

Exklusion

Gleichwohl wird das theologisch gestützte Alltagswissen von Geschlecht Foucaults Frage in der Regel nach wie vor bejahen: Ja, wir brauchen nicht nur ein wahres Geschlecht, wir sind und haben es – von Gott selbst her, qua unserer Schöpfungsnatur, ein für alle Mal. Nicht von ungefähr zeigen empirische Studien, dass negative Vorbehalte gegen einen Wandel von Geschlechterrollen und sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in bestimmten hochreligiösen Milieus besonders ausgeprägt sind.

Die großen theologischen Anthropologien des 20. Jahrhunderts von Helmut Thielicke bis Karl Barth haben hierfür den Grundstein gelegt, indem sie – allesamt unter hegemonialem Rekurs auf die beiden Schöpfungserzählungen aus Genesis 1 und 2 – eine strikt heteronormative Zweigeschlechtlichkeit als einzigartige, vor allen anderen Phänomenen des Menschlichen ausgezeichnete Schöpfungs- oder Bundesordnung konzipierten. Sie ist es, die als exklusives Implikat der Gottesebenbildlichkeit (Imago Dei) den entscheidenden Ort der Gottesbeziehung abgeben soll. Sie übersteht nahezu unbeschadet die Korruption des „Sündenfalls“ und durchzieht kontinuierlich die gesamte Heilsgeschichte. Ja, sie soll in letzter Konsequenz gar die Menschlichkeit des Menschen theologisch verbürgen. Spätestens hier ist das wahre Geschlecht der Moderne zum Glaubensartikel geworden, mit dem christliche Anthropologie vermeintlich steht und fällt.

Gegenüber solchen reduktionistischen Ab- und Ausschließungen, die übrigens auch heute noch im Kulturkampf gegen Gender fröhliche Urstände feiern, hat die neuere Theologie in all ihren Disziplinen Interpretationsräume erschlossen, die ein Mehr an lebbarem Leben (Judith Butler) theologisch denkbar machen. Sie bewegen sich auf einem Spektrum: von Modellen der Inklusion, die geschlechtliche Vielfalt affirmativ in die vertrauten Bahnen theologischer Anthropologie einzeichnen, bis zu Modellen der Disruption und Transgression, die Geschlechtlichkeit insgesamt theologisch anders zu fassen versuchen.

Inklusion

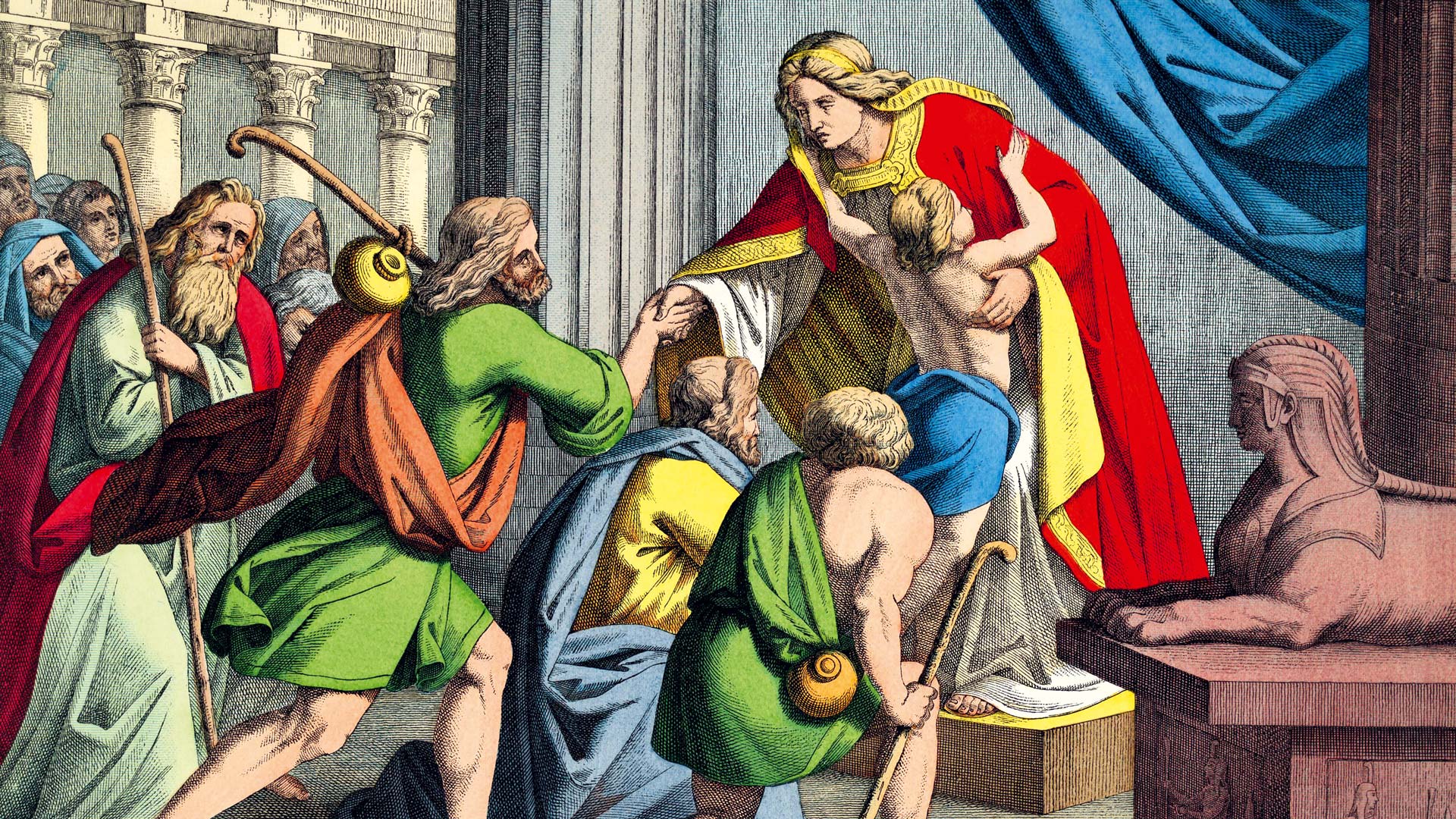

Geschlechterdiverse Identifikationsfiguren: Ähnlich wie feministische machten sich auch queer inspirierte Theologien auf die Suche nach Vorbildern aus Schrift und Tradition, die das eigene Erleben positiv spiegeln. Besonders prominent rückte dabei der Josef der Erzelternerzählung in den Blick. Intertextuelle Bezüge zeichnen ihn als eine höchst schillernde Figur – auch und gerade im Geschlechtlichen. Nicht nur wird er beschrieben als von buchstäblich ebenso „schöner Gestalt und von schöner Erscheinung“ wie seine Mutter Rahel (vgl. Genesis 39,6 mit Genesis 29,17). Auch das farbenprächtige Gewand, das Stammvater Jakob ihm, seinem Lieblingskind, schenkt, entpuppt sich überraschend als „Prinzessinnenkleid“, eine langärmelige Robe, wie unverheiratete Königstöchter (so die von ihrem Bruder Ammon vergewaltigte Tamar) sie trugen (vgl. Genesis 37,3 mit 2 Samuel 13,18 f.).

Noch die rabbinische Tradition, so die Wiener Alttestamentlerin Karin Hügel, inszeniert Josef, den späteren heldenhaften Retter Israels, als „effeminierte[n] Jüngling“, dessen Habitus dominante Männlichkeitsnormen unterläuft. So lautet Midrasch BerR 84,7 zu Genesis 37,2: „Er [Josef] war 17 Jahre alt, aber du sagst, er war noch ein Knabe? Das bedeutet, dass er sich wie ein solcher benahm – er schminkte seine Augen, hob seine Fersen und kräuselte sein Haar.“

Der Facettenreichtum der Schöpfung: Andere Modelle setzen klassisch schöpfungstheologisch an. Entgegen den streng dualisierenden Ordnungstheologien des 20. Jahrhunderts, versteht der Hamburger Ethiker Gerhard Schreiber Inter*- und auch Trans*geschlechtlichkeit als „Beleg für die Vielfältigkeit und Vielgestaltigkeit von Gottes Schöpfung, angesichts dessen jeder Versuch einer Normierung von Geschlecht eine menschliche Anmaßung und Kompetenzüberschreitung darstellt, durch die Gottes autonomes Schöpferhandeln menschlicher Definitionsmacht unterworfen wird“.

Die Stelle Genesis 1,27 wird hier meist im Sinne eines Merismus gedeutet, als eine rhetorische Figur also, bei der zwei gegensätzliche Begriffe keinen strengen Kontrast aufrufen, sondern stellvertretend für ein Ganzes stehen. So wie Gott nicht nur Licht und Dunkelheit schuf, sondern auch die Dämmerung und das Morgengrauen dazwischen, nicht nur Land und Meer, sondern auch Sümpfe und Moore, so kann das „männlich und weiblich schuf Gott sie“ demnach ebenfalls ein Kontinuum meinen: neben Frauen und Männern in ihrer Vielfalt auch alle geschlechtlichen Existenzweisen zwischen diesen beiden Polen.

Dass der hebräische Text mit Blick auf die Menschenschöpfung männlich und weiblich liest und nicht, wie viele Übersetzungen, Mann und Frau, hat wiederum in der rabbinischen Literatur einen frappierenden Widerhall gefunden. Auf den Spuren des Mythos vom Kugelmenschen aus Platons Gastmahl erwächst hier die Vorstellung, dass Gott den einen ersten Adam keineswegs geschlechterdifferent, sondern im Wortsinn zweigeschlechtlich schuf: „Rabbi Jirmija ben Elazar sagte: Als der Heilige, gepriesen sei er, den ersten Menschen schuf, schuf er ihn androgyn, wie es heißt: ‚männlich und weiblich schuf er sie‘. Rabbi Schmuel bar Nachman sagte: Als der Heilige, gepriesen sei er, den ersten Menschen schuf, machte er ihn doppelgesichtig, dann sägte er ihn entzwei und machte für diese und jenen einen Rücken“ (Midrasch BerR 8,1 zu Genesis 1,27).

Weit davon entfernt, das Humanum und mit ihm Schöpfung und Bund zu korrumpieren, erscheinen Inter*- und Trans*geschlechtlichkeit in diesem Modell vielmehr als „Bekräftigung des Faktums, dass alle Menschen Ausnahmeerscheinungen darstellen – kraft ihrer Gottebenbildlichkeit“, wie Gerhard Schreiber resümiert.

Disruption

Eunuchen – eine kühne Metapher für das Gottesreich: Der biblische Typus, der dem modernen Phänomen geschlechtlicher Vielfalt vielleicht am nächsten steht, ohne mit ihm identisch zu sein, ist der des sogenannten Eunuchen. In Gestalt des Kämmerers aus Äthiopien, des ersten getauften Menschen aus den Völkern (Apostelgeschichte 8,26–39), dient dieser auch als queere Identifikationsfigur. Der Basler Neutestamentler Moisés Mayordomo hat die antiken Eunuchen und ihren sozialgeschichtlichen und biblischen Kontext genauer unter die Lupe genommen. Innerhalb der römischen Gesellschaftsordnung wurden Eunuchen demnach in dreifacher Weise abgewertet: als unfreie Sklaven, als geschlechtlich und sexuell suspekt (im Sinne eines 3. Geschlechts) – und als unfähig zur Fortpflanzung. Alttestamentlich-jüdisch erscheinen sie in einem eigentümlich ambivalenten Licht: Einerseits werden sie nach kultisch geprägter Tradition, ähnlich wie Menschen mit Krankheiten oder Behinderungen, rigoros vom Gottesdienst ausgeschlossen (Levitikus 21,20; 22,24 f.; Deuteronomium 23,2). Andererseits verheißen eschatologische Traditionen ihnen eine besondere Nähe zu Gott (Jesaja 56,3–5; Weisheit 3,14).

Was bedeutet vor diesem Hintergrund der rätselhafte Vers Matthäus 19,12? Dort sagt Jesus zu seinen Jünger_innen: „Nicht alle verstehen dieses Wort, sondern die, denen es [von Gott] gegeben ist. Denn es gibt Eunuchen, die vom Mutterleib so geboren sind, und es gibt Eunuchen, die von den Menschen kastriert wurden, und es gibt Eunuchen, die sich selbst kastriert haben wegen des Himmelreichs. Wer verstehen kann, verstehe.“

Zunächst mag überraschen, dass das allgemein als authentisch angenommene Jesus-Logion ganz unvoreingenommen die diversen Schicksale von Eunuchen so detailliert zur Sprache bringt. Durch den narrativen Anschluss an die Perikope über die Ehescheidung (Matthäus 19,3–10) wurde die dritte Variante, die Selbstkastration, exegetisch oft als Bild für das Ideal von Ehelosigkeit und freiwilliger Sexualaskese interpretiert. Mayordomo zeigt jedoch, dass sie im weiteren Kontext des Matthäusevangeliums eine noch zentralere Funktion hat.

Der Abschnitt Matthäus 19,1–20,28 versammelt gattungsmäßig unterschiedliche Reflexionen im Horizont antiker Haustafelethik. Neben Ehe und Ehescheidung geht es um die Stellung von Kindern, den Umgang mit Vermögen und Verwaltung sowie ökonomische wie gesellschaftliche Rangordnungen. In all diesen Bereichen fordert Jesus im Namen des anbrechenden Gottesreiches eine Umwertung der Werte, die mit radikalen Verwerfungen einhergeht – nicht zuletzt dem Bruch mit der eigenen Familie (Matthäus 19,29), ja mit der Vision einer vaterlosen Gesellschaft (Matthäus 23,9).

In dieser Logik verkörpert der selbstgewählte Eunuch – Sklave und verfemte Randfigur antiker Geschlechterwelten – plastisch jene neue Ordnung, in der die Ersten Letzte und die Letzten Erste sein sollen (Matthäus 19,30; 20,16). „Das ist der ‚Schnitt‘, der ‚Riss‘ der Nachfolge. Selbstkastration als ein Bild für den Ausstieg aus diesem Machtgefüge ist ein brutales, aber kein unpassendes Bild“, so Mayordomos Fazit.

Transgression

Geschlechtlichkeit zwischen den Zeiten: „Am Grunde des Geschlechts – die Wahrheit“, wie Foucault feststellte? Weitet man den Blick, nämlich von einer Theologischen Anthropologie der ewiggleichen dicta probantia aus Genesis 1 und 2 auf Schrift und Tradition als Ganze, und das auch in ihrer Vielstimmigkeit und Dynamik, so zeigt sich: Jener moderne Furor um eine eingefrorene Geschlechterbinarität kann theologisch kaum überzeugen.

Das Neue Testament kennt dagegen eine durchaus robuste Hoffnung darauf, dass auch die menschliche Geschlechtlichkeit heilvoll verwandelt wird. Diese Transformation fällt nach Galater 3,28 gerade nicht oberflächlich aus, sondern refiguriert tatsächlich deren Schöpfungsgestalt selbst. Die von Paulus zitierte Taufformel präsentiert sich ja präzise als eschatologische Antithese zu Genesis 1,27. Dem „männlich und weiblich schuf Gott sie“ dort wird hier ein „in Christus ist nicht männlich und weiblich“ antagonistisch entgegengestellt.

Auferweckungsleiber

Nach Paulus bricht dieser grundstürzende Wandel schon jetzt mit der Taufe an, bleibt aber noch verschwommen (1 Korinther 13,12). Wir brauchen uns unsere Geschlechtsidentitäten zwischen den Zeiten nicht gegenseitig vorzuschreiben. Wir müssen sie aber auch für uns selbst nicht festschreiben. Ihre Kontinuität liegt allein bei Gott. Gott wird sie an ihr Ziel führen, indem Gott jedem Samenkorn seinen eigenen Leib schenkt (1 Korinther 15,38). Was sich hier andeutet, ist die Erwartung einer neuschöpferischen Pluralität der Auferweckungsleiber. Diese Vielfalt erlaubt es jedem einzelnen Geschlechtskörper, in der ihm je entsprechenden Eigenart – so Gott will und wir leben – individuell zur Geltung zu kommen.

Geschlechtlichkeit generell als ein noch unter Vorbehalt stehendes, endzeitliches Ereignis zu reformulieren, das sich schon jetzt Bahn bricht, schafft weiten Raum für geschlechtliche Vielfalt, und zwar ohne diese allein als „Problem“ trans*- und inter*geschlechtlicher oder nonbinärer Menschen zu betrachten. Vielmehr gilt für uns alle, was der 1. Brief des Johannes so formuliert: ‚Ihr Lieben, jetzt (schon) sind wir Kinder Gottes – und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden.‘ (1 Johannes 3,2) .

Literatur

Michel Foucault: Über Hermaphrodismus. Der Fall Barbin. (es 1733), Frankfurt a. M. 1998.

Ruth Heß: „Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden.“ Biblisch-(de)konstruktivistische Anstöße zu einer Entdualisierung der Geschlechterdifferenz, in: Dies./M. Leiner: Alles in allem. Eschatologische Anstöße – J. Christine Janowski zum 60. Geburtstag, Neukirchen-Vluyn 2005, 291-323.

Karin Hügel: Eine queere Lektüre von Josef. Jüdische Interpretationen des schönen jungen Mannes aus der Hebräischen Bibel, in: Biblische Notizen (2013/157), 69–99.

Moisés Mayordomo: Eunuchen im Horizont der Gottesherrschaft (Matthäus 19,12). Überlegungen zu einer kühnen Metapher, in: JBTh 33 (2018), 85–106.

Gerhard Schreiber: Geschlecht außer Norm. Zur theologischen Auseinandersetzung mit geschlechtlicher Vielfalt, in: J. Koll u. a. (Hg.): Diverse Identitäten. Interdisziplinäre Annäherungen an das Phänomen Intersexualität, Hannover 2018, 27–45.

Ruth Heß

Ruth Heß ist Theologische Studienleitung am Studienzentrum der EKD für Genderfragen in Kirche und Theologie in Hannover.