Symbolische Wirklichkeiten

Ostern und die Sünde sind für den Theologen Henning Theißen von der Universität Lüneburg zwei große Zumutungen an die Vernunft. Und dennoch seien sie Voraussetzungen des Glaubens. Doch dürfe beides nicht als historische Wirklichkeit missverstanden werden, sondern als symbolische.

Im Zentrum des christlichen Glaubens stehen zwei große Zumutungen, an denen die menschliche Vernunft – nicht erst die neuzeitliche – Anstoß nimmt, nämlich Ostern und die Sünde. Also die Zumutung, dass Jesus nach seiner Kreuzigung von den Toten auferweckt wurde, und die andere, dass die Menschen von einem erfüllten Leben auf verhängnisvolle Weise getrennt, an diesem Verhängnis aber unbegreiflicherweise selbst schuld sind.

Man kann beide Zumutungen theologisch abschwächen und für unvereinbar mit einer aufgeklärten Religion erklären und verhindert damit, dass der christliche Glaube Anstoß nehmen bedeutet, wo er doch seiner Grundbeschaffenheit nach so ziemlich das Gegenteil davon ist, nämlich Vertrauen. Die Kehrseite dessen ist aber, dass so der verborgene Zusammenhang von Ostern und Sünde außer Betracht bleibt, der überhaupt erst der Grund dafür ist, dass man behaupten kann, die beiden Zumutungen stünden im Zentrum des Glaubens. Für sich genommen ist nämlich jede der beiden eher Voraussetzung des Glaubens, wenn auch auf unterschiedliche Weise.

Für Ostern, um mich zunächst etwas ausführlicher dieser Zumutung zu widmen, ist dies einigermaßen evident. Nur wenn man die Gewissheit voraussetzt, dass Christus von den Toten auferweckt wurde, kann sein Leben und Sterben einen Bezug zur Erfahrungswirklichkeit von Menschen heute haben, denn ohne diese Voraussetzung würde sich dieser Wirklichkeitsbezug nicht etwa deshalb erledigen, weil Jesus als am Kreuz gescheitert zu betrachten wäre, sondern weil von diesem Gekreuzigten dann genauso wenig die Rede wäre wie von den unzähligen Namenlosen, die im zeitgenössischen Römischen Reich sein Schicksal teilten. Umgekehrt führt die Ostervoraussetzung dazu, dass gerade das Kreuz nicht als Zeichen seines Scheiterns, sondern als Heilssymbol begriffen wird, so dass die Kreuzigung keineswegs zufällig im Zentrum der biblischen Schilderungen seines Lebens steht.

Auf das Kreuz wird immer wieder Bezug genommen, wenn es etwa für Paulus in seinen neutestamentlichen Briefen darum geht, den Menschen in den Gemeinden die Bedeutung Christi für ihr Leben nahezubringen, oder wenn die vier Evangelisten den Lebensweg Jesu, wie sie ihn erzählen, mit symbolisch aufgeladenen Vorverweisen auf Passion und Kreuz spicken.

All das geschieht ganz und gar aus der österlichen Perspektive heraus und wäre ohne diese Voraussetzung unmöglich. Ostern ist wie eine Brille, durch die hindurch das irdische Leben Christi so erscheint, dass es stringent auf Kreuz und Auferstehung zuläuft – wie in der berühmten Erzählung von den Emmausjüngern (Lukas 24,26), der nicht ohne Grund für neuzeitliche Menschen wohl anschlussfähigsten Ostergeschichte des Neuen Testaments.

Damit ist aber auch klar, dass der Wirklichkeits- und Erfahrungsbezug von Ostern nicht von der Art Erfahrung sein kann, die Menschen sonst in ihrem Leben machen und als Wirklichkeit beschreiben können. Um es mit einem Begriff zu sagen, der die theologische Diskussion im 20. Jahrhundert geprägt hat: Dem Anspruch nach, den die biblischen Ostergeschichten unübersehbar erheben (man vergleiche sie nur einmal mit der Auferweckung des Lazarus in Johannes 11), kann die Auferweckung Jesu keine „historische“ Wirklichkeit sein, da das Geschilderte offensichtlich die Kategorien historischen Geschehens sprengt.

Während diese „Osterzäsur“ gegenwärtig weitgehend unbestritten sein dürfte, kann man mit der nachstehenden Anschlussfolgerung immer noch Aufsehen erregen: Auch der Bezug der Wirklichkeit Christi zur Wirklichkeit der Christ:innen kann nicht auf die Kategorie historischer Kontinuität oder Gleichförmigkeit gebaut werden, die Ernst Troeltsch der modernen Theologie als ehernes Prinzip der historischen Methode ins Stammbuch geschrieben hat. Das heißt, was Jesu Leben und Sterben für die Gläubigen bedeutet, kann nicht abgeleitet werden aus den theologisch ermittelbaren Verstehenshintergründen seines irdischen Lebens, zum Beispiel aus dem alttestamentlichen Sühnegedanken als Deutungsrahmen des Kreuzes. Denn dann würde die Gegenwartsbedeutung Christi sich jeweils in einem historischen Datum oder einer Traditionskette von solchen erschöpfen.

Zusammengenommen heißt das: Ostern ist keine historische Wirklichkeit, bezeichnet aber auch keine jenseitige Parallelwelt, deren Erkenntnis eine eigene christliche Metaphysik rechtfertigen würde. Ostern ist vielmehr eine symbolische Wirklichkeit, wie auch die auf Ostern gebaute christliche Religion ein Symbolsystem ist, dessen Anhänger:innen seine Bedeutung vielfältig auf symbolischer Ebene erfahren, etwa in Gestalt von rituellen Praktiken (Gottesdienst, Meditation, Gebet) oder emotionalen Funktionen (Gelassenheit, Trost, Ermahnung), die die Religion für sie ausfüllt.

Wie bei allen Symbolen ist auch für religiöse Symbole kennzeichnend, dass sie an – auch durchaus historisch identifizierbaren – Erfahrungsdaten hängen, aber ihnen gegenüber als das eigentlich symbolische Moment einen „Mehrwert“ bilden, der im Gebrauch der Symbole und damit stets in einer Symbolgemeinschaft, etwa der Gemeinde oder der Kirche, gedeutet wird. Er geht über das zugrundeliegende Erfahrungsdatum hinaus und unterliegt nicht der Kontingenz allen historischen Geschehens. Im Christentum sind die Sakramente das anschaulichste Beispiel solcher Symbole. Der Theologie fällt bei alldem die Aufgabe zu, kreativ und produktiv in der Deutung christlicher Symbole zu wirken.

Vorwurf der Beliebigkeit

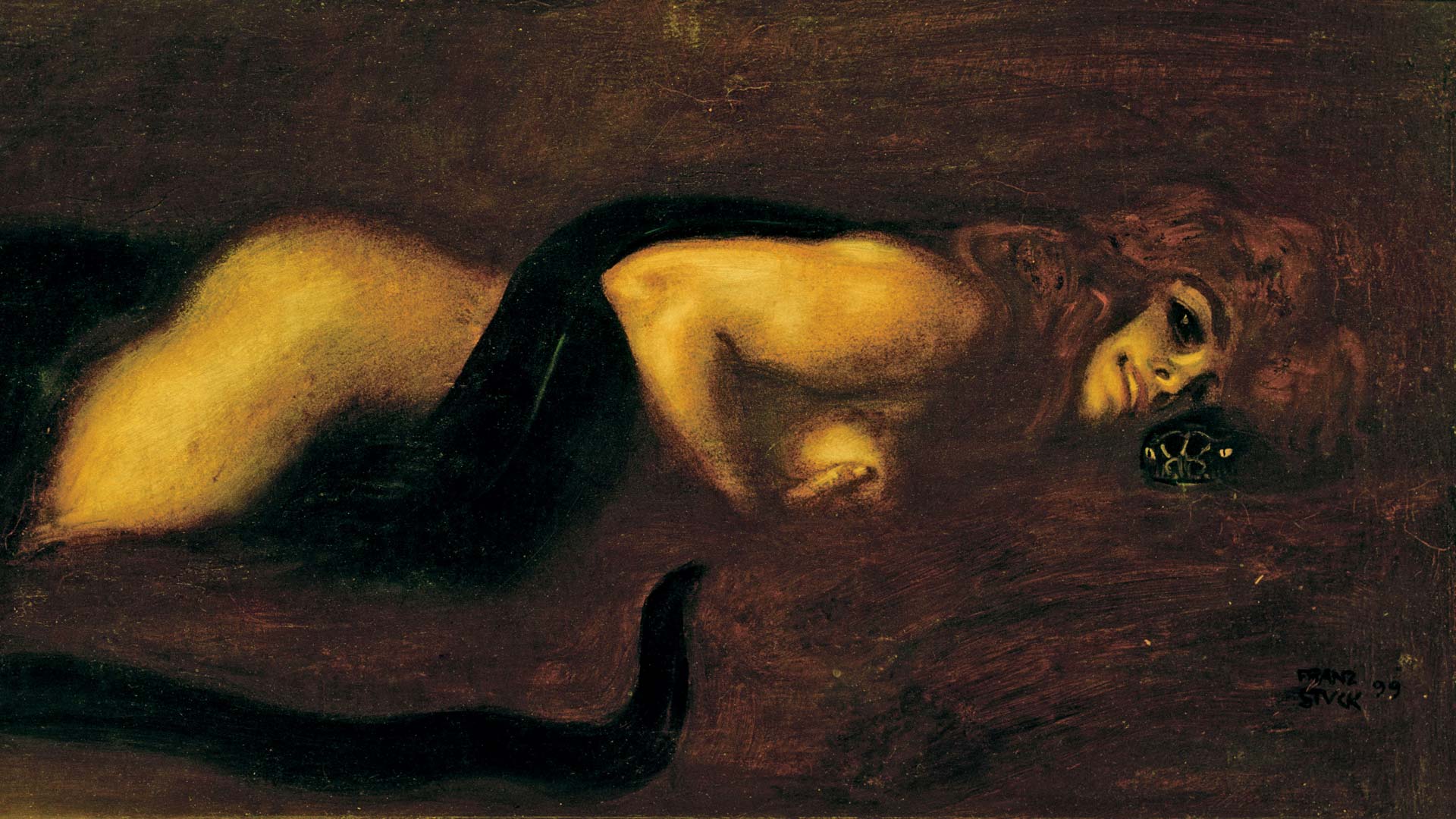

Stärker traditionsverbundene Ausprägungen von Theologie begegnen der Vorstellung von einem Christentum, das neue, nicht in der Kirchengeschichte verwurzelte Deutungen religiöser Symboliken entwickelt, nicht selten mit dem Vorwurf der Beliebigkeit, die in diesen eher liberalen Ausdrucksformen des Glaubens drohe. Der Einwand ist nicht ganz von der Hand zu weisen, wie jene andere Voraussetzung im Zentrum des christlichen Glaubens, nämlich die Sünde, zeigt. Voraussetzung ist sie in dem Sinne, dass das Christentum, mit älteren religionswissenschaftlichen Kategorien gesprochen, eine Erlösungsreligion ist, deren Heilsbotschaft ohne die Identifikation eines vorausgehenden Übels in der grundlegenden Situation von Welt und Menschheit, in der lateineuropäischen Tradition als Erbsünde bezeichnet, unvollständig wäre. Wie Ostern ist allerdings auch die Sünde eine symbolische und keine „historische“ Wirklichkeit (und ihr im Christentum maßgeblich biblischer Erzählkomplex vom so genannten Sündenfall im Garten Eden kein geschichtliches Datum).

Als historische Wirklichkeit missverstanden, könnte die Sünde nur einer pessimistischen Anthropologie Vorschub leisten, bei welcher der Glaube sich zuerst Gottes Zorn über die Sünde unterwerfen müsste, um anschließend die nur im Kontrast dazu, nicht aus sich heraus, als solche erlebbare Gnade zu erfahren. Ich lasse auf sich beruhen, dass die christliche Kirche im Einflussbereich der Erbsündenvorstellung tatsächlich in dieser Weise agiert hat und dass gerade in der evangelischen Theologie eine als Abfolge missverstandene Zuordnung von „Gesetz und Evangelium“ (Luther) der Schwarzen Pädagogik in Religionsdingen bis heute Vorschub leistet. Wichtiger scheint mir aufzudecken, dass hinter dem historisierenden Missverständnis der Sünde eine Fehldeutung ihrer symbolischen Wirklichkeit steckt, was ja einschließt, dass es tatsächlich falsche Symboldeutungen gibt und die symbolproduktive Aufgabe von Glauben und Theologie nicht beliebig ist.

Es sind vor allem zwei biblische Äußerungen, die den Status der Sünde als symbolische Dimension einer von ihr unterschiedenen historischen Wirklichkeit, nämlich des Todes, sicherstellen, wenn der Apostel Paulus den Tod „der Sünde Sold“ (Römer 6,23) und im Gegenzug die Sünde den „Stachel des Todes“ nennt (1. Korinther 15,55), der diesem erst seine Bitterkeit verleihe. Aus diesen Äußerungen ist in der Theologiegeschichte mit hartnäckiger Persistenz gefolgert worden, das eigentliche Übel, von dem die christliche Religion Erlösung verspreche, sei nicht der leibliche Tod (den ja auch Christ:innen sterben müssen), sondern seine symbolische Dimension, eben die Sünde als geistlicher Tod, wie man vor dem modernen Siegeszug der Symbolkategorie sagte.

Diese Auffassung ist unhaltbar, denn tatsächlich benennt Paulus in seinem Ostertraktat (1. Korinther 15) unzweideutig den Tod als den „letzten Feind, der vernichtet wird“ (1. Korinther 15,26), und deckt damit den verborgenen Zusammenhang zwischen Ostern und der Sünde auf: Beide sind symbolische Voraussetzungen für die angemessene christliche Deutung des Todes und prägen damit die Signatur des Menschseins im Unterschied zu Gottes Unsterblichkeit. Die Symbolik, mit deren Hilfe Paulus den Tod Jesu unter der Voraussetzung von Ostern im Gegensatz zum Tod der Sünder als Heilssymbol deutet, ist die der Gotteskindschaft: Mit Ostern wird aus dem eingeborenen Sohn der „Erstgeborene unter vielen Brüdern [und Schwestern]“ (Römer 8,29; vergleiche 1. Korinther 15,20: „Erstling“), so dass die erwartete Überwindung des Todes nicht nur das Menschsein Christi erfasst, sondern auch das der Christ:innen, deren Tod nicht mehr unter dem Vorzeichen der Sünde steht.

Klare Asymmetrie

Dass Paulus mit dem Wechsel des Vorzeichens tatsächlich für beide (Christus und die Christ:innen) von demselben Menschsein redet, ist mit der in 1. Korinther 15,28 ausgedrückten Unterordnung Christi unter Gott sichergestellt, die ausschließt, dass hier die (später so genannte) Gottheit Christi gemeint sein könnte. Zwischen Ostern und Sünde als den beiden symbolischen Voraussetzungen für die Deutung des Todes besteht also die klare Asymmetrie, dass die heilvolle Deutung des Todes Jesu im Lichte von Ostern der Sünde den Haftpunkt für ihre konkurrierende Deutung des Todes entzieht; damit wird die Sünde theologisch ortlos und ist mit der Entmachtung des Todes erledigt. Sie kann also im Vergleich mit dem Tod nicht das größere Übel darstellen.

Macht man sich die verborgene Asymmetrie von Ostern und Sünde deutlich, so wird klar, was die Sünde ist: nichtig. Doch ist das auch ihre Tücke. Die Sünde besitzt keine andere Wirklichkeit, als dass sie „essentialisiert“, also dass von ihr geglaubt wird, sie sei mehr als eine symbolische Wirklichkeit. Doch ist dieser „Glaube“, den missverständlicherweise auch Luther im Munde führte (peccatum magnificare), in Wahrheit Unglaube, weil er die mit Ostern gegebene Entmachtung des Todes leugnet – so, wie es auf der anderen Seite Aberglaube wäre, Ostern für mehr als eine symbolische Wirklichkeit zu halten. Der essentialistische Irrtum muss sich zwar nicht in so handfesten Überhöhungen von Sünde und Tod ausdrücken wie im Glauben an ein personifiziertes Böses (Teufel) oder eine gegenständliche Hölle, die noch für Luther beide einigermaßen selbstverständlich waren. Heute meldet sich jener Irrtum umso subtiler, indem das Maß des Menschseins nicht der Ostervoraussetzung entnommen, sondern mit dem identifiziert wird, was Menschen zu Lebzeiten aus sich gemacht haben. Damit wird in dem Bestreben, die „Lebensleistung“ von Menschen zu würdigen, in Wahrheit der Tod zum Maßstab ihres Lebens gemacht. Diesen Teufelskreis beschreibt Paulus mit den geflügelten Worten vom Tod als „der Sünde Sold“ oder der Sünde als „Stachel des Todes“. Sünde wird hingegen überwunden, wo die Osterhoffnung solch identifikatorische Fixierungen des Menschseins hinter sich lässt.

P.S. Ich bin ein Fan von Augustins geschliffener Schreib- und Denkart. Die beliebten Verdikte über die Leib- und Sexualitätsfeindlichkeit seiner Erbsündenlehre werden in aller Regel nicht mit dem von Augustin selbst so genannten Triumph der Gnade verbunden, neben der die Sünde nicht bestehen kann. Weil aber eine Verteidigung des Kirchenvaters nur apologetisch ausfallen könnte, habe ich das Thema hier einmal ohne ihn aufzuzäumen versucht.

Henning Theißen

Henning Theißen ist Professor für Systematische Theologie und Wissenschaftskulturdialog an der Universität Lüneburg.