Eine Geburtsprämie würde helfen

Die derzeitige Debatte um eine Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs kreist um die Frage, inwieweit eine Abtreibung strafrechtlich relevant sein sollte oder nicht. Für Alexander Dietz, Professor für systematische Theologie und Diakoniewissenschaft in Hannover, hat dies aber wenig Bedeutung für Lebensschutz und Selbstbestimmung der schwangeren Person. Eine von ihm in Auftrag gegebene Studie zeigt hingegen, dass die Einführung einer Geburtsprämie hilfreich wäre. Vier Thesen zum Thema:

1. Die Frage nach der Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland ist sowohl für die Selbstbestimmung schwangerer Frauen als auch für den Schutz ungeborenen Lebens weitgehend irrelevant.

Auf der Grundlage des Koalitionsvertrags hat die Regierung am 31. März 2023 eine unabhängige „Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin“ eingesetzt, die unter anderem Vorschläge für eine gesetzliche Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs ausarbeiten soll. Der rechtliche Kompromiss, der 1993 gefunden worden war (in den meisten Fällen sind Schwangerschaftsabbrüche illegal, aber straffrei) wird von Konservativen (die in der Kommission gar nicht vertreten sind) als gelungener Umgang mit einem ethischen Dilemma verteidigt und von Progressiven als nicht mehr zeitgemäß in Frage gestellt. Eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen wird aufgrund befürchteter Nachteile für den Lebensschutz abgelehnt oder aufgrund erwarteter Vorteile für die Entstigmatisierung und Selbstbestimmung schwangerer Frauen gefordert.

Repräsentative Umfragen in der Bevölkerung kommen zu widersprüchlichen Ergebnissen: Einmal sprechen sich 54 Prozent der Befragten für eine Beibehaltung des Straftatbestands aus, einmal 83 Prozent für eine Entkriminalisierung. Der Grund für solche widersprüchlichen Ergebnisse dürfte darin liegen, dass die komplizierte gegenwärtige Rechtslage den meisten Menschen unbekannt ist. Regierung und Medien haben sich zu keiner Zeit bemüht, den rechtlichen Kompromiss von 1993 und die dahinterstehenden ethischen Argumente im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Studierende in medizinethischen Lehrveranstaltungen sind in der Regel überrascht, wenn sie von der Gesetzeslage erfahren. Frauen, die eine Schwangerschaftskonfliktberatung aufsuchen, gehen – ebenso wie ihr soziales Umfeld – normalerweise selbstverständlich davon aus, dass ein Schwangerschaftsabbruch nicht nur eine straffreie, sondern auch eine legale Option darstelle. In dieser Meinung werden sie durch die routinierten Aussagen ihrer Ärzte bestärkt und auch die Beraterinnen werden es meist nicht als ihre vordringliche Aufgabe sehen, den Klientinnen Nachhilfe in für die Praxis faktisch folgenlosen Rechtsfragen zu geben.

Entkriminalisierung würde nichts ändern

Da also Schwangerschaftsabbrüche nach der Überzeugung der meisten Menschen ohnehin längst legal sind, würde sich durch eine Entkriminalisierung nichts verändern. Weder würden dadurch mehr Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen als zuvor noch würden für Schwangere Selbstbestimmungsspielräume wachsen bzw. Stigmatisierungserfahrungen verringert. Unabhängig von den Fragen, ob die derzeitige weitgehend unbekannte und folgenlose Rechtslage tatsächlich Ausdruck überholter Sichtweisen ist oder ob verfassungsrechtliche Bedenken in der Debatte derzeit ernst genug genommen werden, bleiben die Forderungen für oder gegen eine offizielle Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs auf der Ebene der reinen Symbolpolitik. Weder im Blick auf eine Verbesserung des Lebensschutzes noch im Blick auf eine Verbesserung der Lebens- und Entscheidungssituation ungewollt schwangerer Frauen lässt sich dadurch ein Effekt erzielen. Zur Lösung der eigentlichen Probleme ungewollt schwangerer Frauen, wie dem Druck des Umfelds, der finanziellen Unsicherheit oder der zunehmend schwierigen Suche nach behandelnden Ärzten, würde dadurch kein Beitrag geleistet.

2. Bestünde ein ernsthaftes Interesse daran, den Lebensschutz sowie die Selbstbestimmung zu verbessern, würden sich zivilgesellschaftliche Akteure nachdrücklich für effektive sozialpolitische Maßnahmen einsetzen bzw. würden politische Verantwortungsträger solche Maßnahmen beschließen.

Antje Schrupp, Mitglied im Präsidium der Evangelischen Frauen in Deutschland (EFiD), stellt auf zeitzeichen.net vollkommen zu Recht fest: „Solange Menschen und insbesondere Frauen mit Kindern auf vielfältige Weise diskriminiert, benachteiligt und in Armut gehalten werden (wie Feministinnen seit Jahrzehnten anprangern), ist es kaum glaubwürdig, dass die Vermeidung von Abtreibungen ein wirklich dringendes Anliegen ist. Es gibt so viele denkbare Maßnahmen, die weitaus effektiver wären als ein Strafrechtsparagraf, der in der Praxis so gut wie nie angewendet wird.“ Die aktuellen Programm-Schriften der Bundestagsparteien sind im Blick auf solche möglichen Maßnahmen nur begrenzt aussagekräftig. SPD (Zukunftsprogramm von 2021), Grüne (Grundsatzprogramm von 2020) und Linke (Parteiprogramm von 2011) plädieren für eine vollständige, die FDP (Programm von 2021) für eine teilweise Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, während sich die AfD (Grundsatzprogramm von 2016) für eine Beibehaltung der rechtlichen Regelung ausspricht und die CDU (Regierungsprogramm von 2021) dazu schweigt.

Alle Parteien wollen ganz allgemein die Familienfreundlichkeit fördern entweder durch steuerliche Entlastungen und Elterngelderhöhungen oder durch die Einführung einer Kindergrundsicherung. SPD, Grüne, Linke und FDP sprechen sich zudem für einen Ausbau der Kinderbetreuung aus. Lediglich an zwei Stellen werden konkrete Maßnahmen benannt, die sich explizit auf den Diskurs zu Schwangerschaftsabbrüchen beziehen und über symbolpolitische Rechtsfragen hinausgehen: Die SPD regt einen kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln zur Erhöhung der Selbstbestimmung an. Die AfD möchte die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche senken durch finanzielle Unterstützungsangebote. Dieser Gesamtbefund ist dazu geeignet, die Ernsthaftigkeit des Interesses vieler politischer Akteure an Lebensschutz einerseits und Selbstbestimmung andererseits zu hinterfragen. Dasselbe gilt für zivilgesellschaftliche Lobbyisten für den Lebensschutz oder für Frauenrechte, sofern sie sich nicht ernsthaft für effektive sozialpolitische Maßnahmen einsetzen, sondern es bei oberflächlichen Lippenbekenntnissen bleibt.

Kostenlose Verhütungsmittel

Der Ansatz bei der Ermöglichung eines besseren Zugangs zu Verhütungsmitteln ist durchaus vielversprechend, wenn man das Ziel einer Verringerung von Schwangerschaftskonfliktsituationen verfolgt. Bei rund 60 Prozent der ungewollten Schwangerschaften wurde auf Verhütung verzichtet, bei rund 40 Prozent hat die Verhütung versagt. Auch wenn finanzielle Gründe nur von 3,4 Prozent der Betroffenen als Begründung für Verhütungsdefizite genannt werden, dürfte der Anteil bei denjenigen Schwangeren, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, deutlich höher sein, da diese sich statistisch häufiger in prekären Lebenslagen befinden und da der hohe Anteil von Frauen in Partnerschaften, die nicht effektiv verhüten, da sie mit einem Kinderwunsch spielen, und sich in der Regel auch gegen einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, aus der Statistik herausgerechnet werden müsste. Bei Frauen in prekären Lebenssituationen ist der Verzicht auf besonders wirksame Verhütungsmittel, wie Antibabypille oder Spirale, aus Kostengründen verbreitet. Die allgemeine Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel durch die Krankenkassen über das 22. Lebensjahr hinaus und nicht nur für die günstigsten Mittel ist daher eine wichtige politische Forderung.

Ebenfalls effektiv wäre der Ansatz bei der Schaffung von Perspektiven größerer materieller Sicherheit für schwangere Frauen in Entscheidungssituationen. In einer aktuellen Studie aus den USA geben 60 Prozent der Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch an, dass sie sich gegen einen Abbruch entschieden hätten, wenn sie zum Zeitpunkt der Entscheidung mehr Unterstützung von anderen bekommen oder über größere finanzielle Sicherheit verfügt hätten. In einer vom Bundesfamilienministerium initiierten Untersuchung von 2016 wurden von betroffenen Frauen als die beiden wichtigsten Gründe für Schwangerschaftsabbrüche angegeben: „schwierige Partnerschaftssituation“ und „berufliche und finanzielle Unsicherheit“. Eine aktuelle Studie des Forscherteams um den Heidelberger Medizinethiker Axel Bauer kommt bei einer umfangreichen Auswertung von Beratungsprotokollen zum Ergebnis, dass fehlende Unterstützung bzw. Druck durch das Umfeld in einem Drittel der Fälle den Hauptgrund für die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch darstellt.

Armutsrisiko mindert Entscheidungsfreiheit

Diese Ergebnisse legen die Schlussfolgerung nahe, dass die Entscheidungsfreiheit und die Selbstbestimmung vieler schwangerer Frauen durch ihre finanziell unsichere Lage und durch (wiederum finanziell bedingte) Abhängigkeit von anderen stark eingeschränkt sind. Die Mehrheit der Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, sind bereits alleinerziehend oder werden alleinerziehend sein. Das Armutsrisiko liegt für Alleinerziehende mit 43 Prozent höher als für jede andere gesellschaftliche Gruppe. Da Kindergeld und Elterngeld auf das Bürgergeld angerechnet werden, steigt das Haushalteinkommen Betroffener nicht über das Bürgergeldniveau. Angesichts dieser Rahmenbedingungen von Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung zu sprechen, erinnert an das ironische Bonmot Anatole Frances von der Freiheit des Armen wie des Reichen unter Brücken zu schlafen. Selbstbestimmung entsteht nicht dadurch, dass man Menschen sich selbst überlässt, sondern sie muss in der Regel erst (durch Bildung, Ressourcen usw.) ermöglicht werden. Weil Angewiesenheit zum menschlichen Leben gehört, gehören Selbstbestimmung und Fürsorge als zwei Seiten einer Medaille zusammen. Darum bleibt jede Forderung nach Selbstbestimmung, die nicht gleichzeitig die zur Ermöglichung dieser Selbstbestimmung notwendigen Aufwendungen thematisiert, leer. Und da viele Frauen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, eigentlich lieber eine andere Entscheidung träfen, wenn es ihnen die materiellen Rahmenbedingungen erlaubten, würde eine entsprechende Ermöglichung von Selbstbestimmung gleichzeitig auch dem Lebensschutz dienen.

3. Eine vom Autor dieses Textes in Auftrag gegebene empirische Untersuchung belegt, dass eine Geburtsprämie in ernstzunehmender Höhe eine effektive sozialpolitische Maßnahme zur Verbesserung des Lebensschutzes und der Selbstbestimmung darstellen würde.

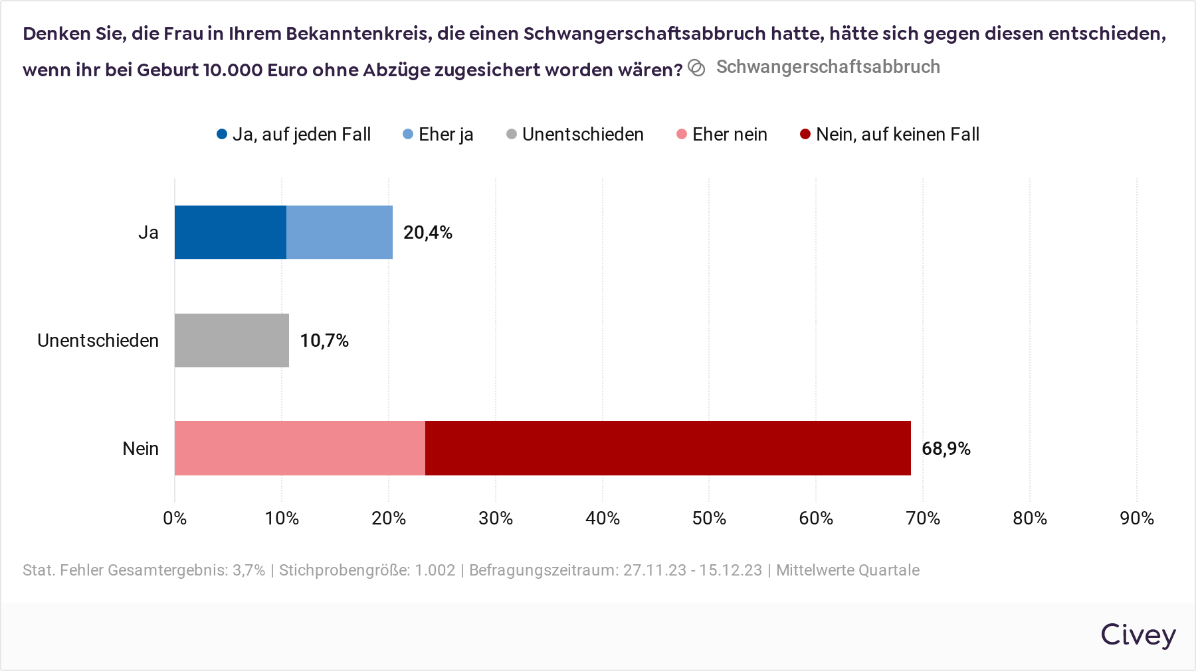

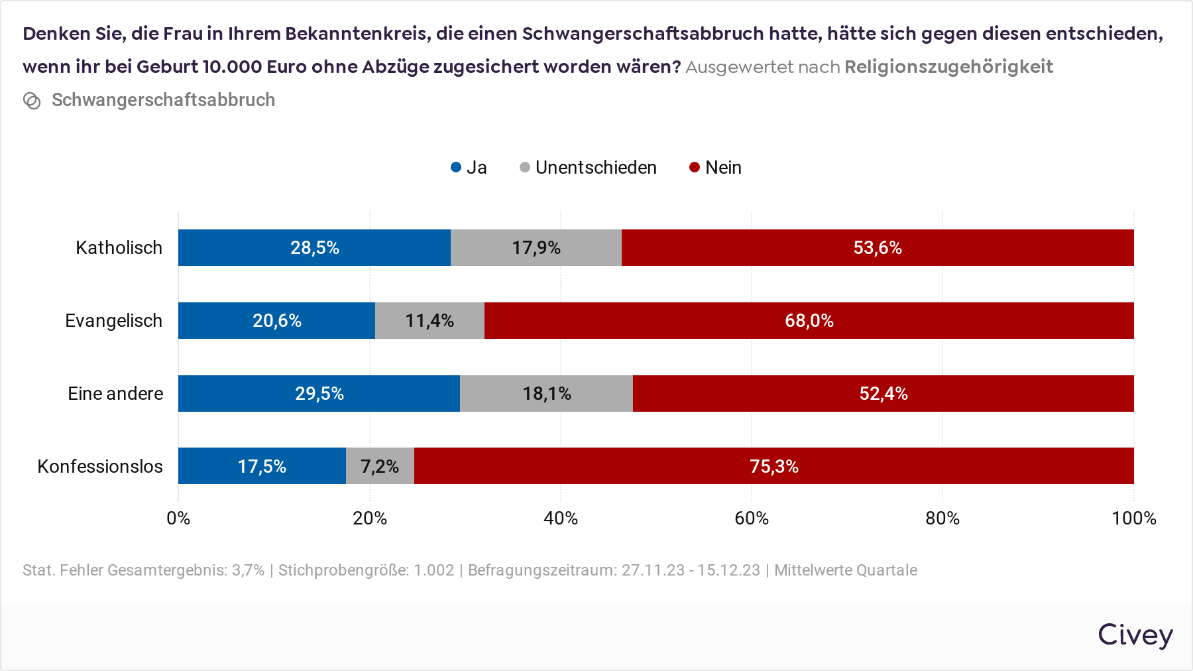

Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat für Prof. Dr. Alexander Dietz von der Hochschule Hannover im Zeitraum vom 27.11.2023 bis zum 15.12.2023 online 1.002 Frauen im Alter von 18-45 Jahren, die eine Frau im Bekanntenkreis kennen, die schon einmal einen Schwangerschaftsabbruch hat durchführen lassen, befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 3,4 bzw. 3,7 Prozentpunkten beim jeweiligen Gesamtergebnis. Die Fragestellung lautete: „Denken Sie, die Frau in Ihrem Bekanntenkreis, die einen Schwangerschaftsabbruch hatte, hätte sich gegen diesen entschieden, wenn ihr bei Geburt 10.000 Euro ohne Abzüge zugesichert worden wären?“ Die indirekte Formulierung (Bekannte statt sie selbst) verhindert Verzerrungen der Ergebnisse durch sozial erwünschte Antworten bei Tabuthemen. Außerdem verhindert sie Reaktionen auf sensible Themen, die im Rahmen des Interviews nicht angemessen aufgefangen werden können.

Im Ergebnis gibt mehr als jede fünfte Frau (20,4 Prozent) an, dass sie davon ausgeht, dass die Frau in ihrem Bekanntenkreis, die einen Schwangerschaftsabbruch hat durchführen lassen (bzw. in vielen Fällen vermutlich sie selbst), sich bei einer Geburtsprämie in Höhe von 10.000 Euro gegen den Abbruch entschieden hätte. Bei weiteren 10,7 Prozent der betroffenen Frauen ist zumindest vorstellbar, dass auch sie sich unter diesen Voraussetzungen gegen einen Abbruch entschieden hätten. Dies bestätigt die Vermutung, dass es schlichte und gleichwohl durchaus effektive sozialpolitische Maßnahmen zur Verbesserung des Lebensschutzes und der Selbstbestimmung gibt, die bei entsprechend vorhandenem politischem Willen verhältnismäßig unkompliziert eingeführt werden könnten. Natürlich liegt immer eine Mischung von unterschiedlichen Gründen, nicht nur finanziellen, für einen Schwangerschaftsabbruch vor. Aber offensichtlich spielen finanzielle Unsicherheiten eine wichtige Rolle, wenn bereits eine einmalige Zahlung in Höhe von 10.000 Euro für mindestens ein Fünftel der Frauen den Ausschlag für eine andere Entscheidung geben würde. Auch jetzt schon besteht die Möglichkeit, kleine Beträge in der Größenordnung von 1.000 Euro für Frauen in Konfliktsituationen von Stiftungen zu akquirieren. Diese Möglichkeit wird nur selten genutzt. Aber 10.000 Euro hätten, wie die Umfrage zeigt, bereits eine deutlich größere Wirkung, da dadurch Betroffenen die verbreitete Angst davor genommen werden könnte, notwendige größere Anschaffungen (Kinderwagen) nicht finanzieren zu können oder dem eigenen Kind nichts bieten zu können. Diese Angst hindert offenbar viele Frauen in Konfliktsituationen daran, eine wirklich selbstbestimmte Entscheidung zu treffen.

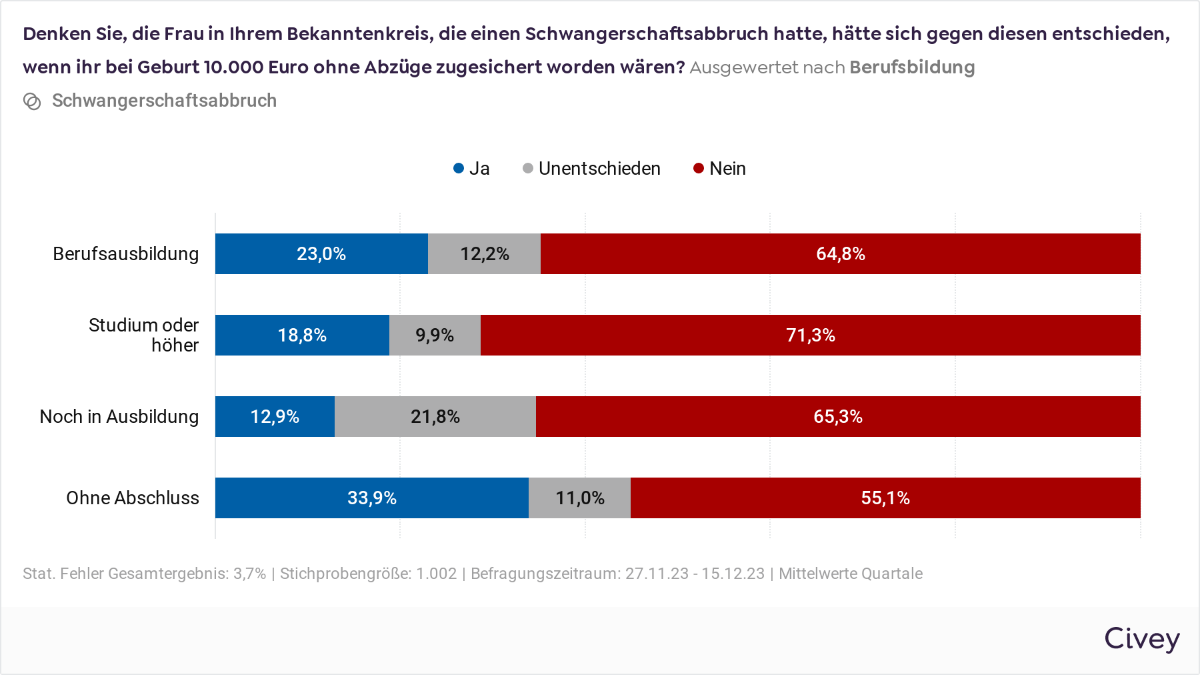

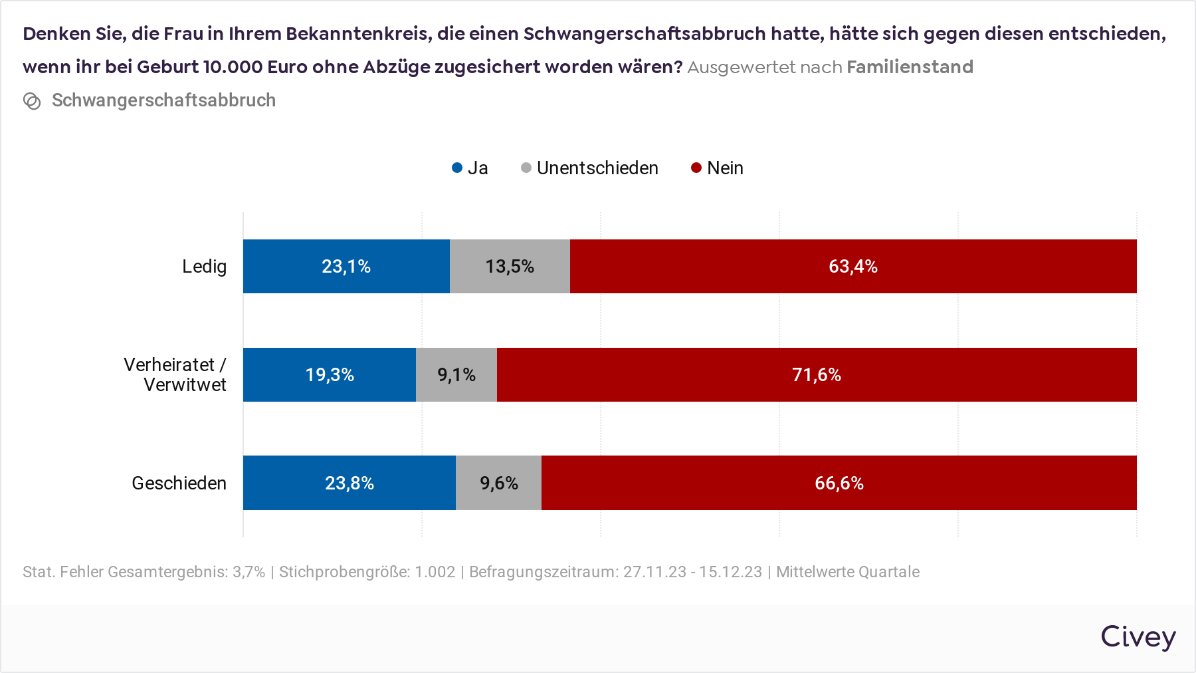

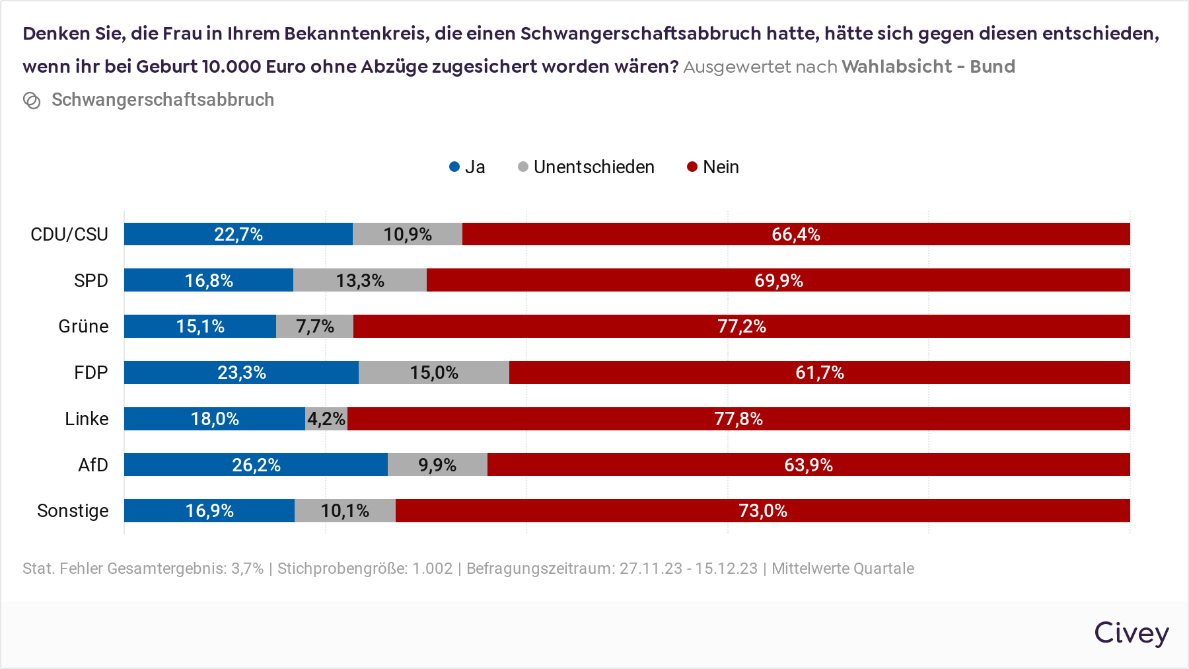

Auffallend ist die hohe Zahl der Unentschiedenen in bestimmten Zielgruppen (beispielsweise 21,8 Prozent der Auszubildenden), was zeigt, dass die Entscheidungsfindung für viele einen komplexen und ergebnisoffenen Prozess darstellt, in dem gestaltbare Rahmenbedingungen den Ausschlag geben. Frauen mit höherer Schulbildung, religiösem Selbstverständnis und politisch konservativen Überzeugungen würden sich im Falle einer Geburtsprämie besonders häufig gegen einen ansonsten durchgeführten Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Scheinbar müssen schwangere Frauen aus diesen Gruppen besonders häufig unfreiwillig gegen ihr Gewissen bzw. ihren eigentlichen Willen Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Wenig überraschend ist, dass für Frauen in tendenziell materiell prekären Lebenslagen (Arbeitslose, Studierende, Arbeiter, fehlender Berufsabschluss, Ledige, Geschiedene sowie Menschen, die in Gebieten mit sehr niedriger Kaufkraft leben) eine Geburtsprämie besonders häufig entscheidungsleitend wäre. Offenbar ist hier der Anteil von Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch unfreiwillig aufgrund materieller Unsicherheit vornehmen müssen, sehr hoch. Bei Frauen ohne Berufsabschluss gibt mehr als ein Drittel an, sich im Falle einer Geburtsprämie gegen den Schwangerschaftsabbruch entschieden zu haben.

7,6 Milliarden Euro Kosten

In einigen Ländern gibt es Geburtsprämien, beispielsweise 800 Euro in Italien, 855 Euro in Frankreich, 1.320 Euro in Ostbelgien, 1.740 Euro in Luxemburg oder immerhin 3.000 Franken (3.133 Euro) im Tessin. Meist wollen solche Prämien Anreize für eine Steigerung der Geburtenrate setzen. Dies könnte in diesem Fall einen willkommenen Nebeneffekt darstellen, da man davon ausgehen kann, dass es infolge der Einführung einer Prämie von 10.000 Euro nicht nur zu den etwa 20.000 zusätzlichen Geburten aufgrund der Entscheidungen gegen Schwangerschaftsabbrüche kommen würde, sondern auch zu weiteren zusätzlichen Entscheidungen für Kinder, die derzeit aufgrund finanzieller Unsicherheiten unterdrückt werden. Die fiskalischen Kosten der Maßnahme lägen bei vergleichsweise moderaten 7,6 Milliarden Euro pro Jahr.

Angesichts aktueller politischer Debatten zum Thema Migration und Sozialstaat könnte einer problematischen Instrumentalisierung des Vorschlags zum Schüren von Ressentiments vorgebeugt werden, indem man die Geburtsprämie auf Personen beschränkte, die seit mehreren Jahren ihren Hauptwohnsitz in Deutschland haben. Eine entsprechende Prämie würde viele Probleme von Frauen in Schwangerschaftkonfliktsituationen nicht lösen. Sie würde weder Verhütungsmethoden sicherer noch die Gesellschaft kinderfreundlicher noch werdende Väter verantwortungsbereiter machen. Aber wenn mehr als 20.000 Frauen pro Jahr dazu befähigt würden, tatsächlich selbstbestimmt die Entscheidung zu treffen, die sie wirklich treffen möchten, und die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche entsprechend deutlich sinken würde, wäre das ein wichtiger Schritt, zu dem es nicht viel mehr als den nötigen politischen Willen bräuchte.

4. Die neue Position der evangelischen Kirche und Theologie zu den rechtlichen Rahmenbedingungen von Schwangerschaftsabbrüchen benennt teilweise die richtigen Aspekte, hat aber ein Glaubwürdigkeitsproblem.

Am 11. Oktober 2023 veröffentlichte der Rat der EKD für die Kommission für reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin eine Stellungnahme zur geplanten gesetzlichen Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs. Darin vertrat er ethische Positionen, die sich teilweise von denen früherer Stellungnahmen unterscheiden. In der ökumenischen Erklärung „Gott ist ein Freund des Lebens“ von 1989 hatte sich der damalige Rat der EKD noch auf den Lebensschutz im Sinne des ungeborenen Lebens fokussiert und die rechtliche Ermöglichung straffreier Schwangerschaftsabbrüche nur insofern für akzeptabel gehalten, als dass dadurch eine notwendige Verbesserung des Lebensschutzes noch effektiver erreicht werden könne. Es wurde theologisch eine auf der Annahme durch Gott beruhende unbedingte, nicht abstufbare Würde und Unverfügbarkeit des ungeborenen Lebens begründet, festgestellt, dass daher Schwangerschaftsabbrüche nach Gottes Willen nicht sein sollen, und die Vermeidung von Schwangerschaftsabbrüchen als oberstes ethisches Ziel benannt. Auf dieser Grundlage wurden neben individualethischen Appellen vor allem auch detaillierte sozialethische Forderungen nach Rahmenbedingungen erhoben, welche die Annahme von Kindern befördern (u.a. Kinderbetreuung, Wohnungspolitik, finanzielle Unterstützung, steuerliche Entlastung, angemessene Grundsicherung, Urlaubsregelungen, Arbeitszeitregelungen, Rentenrecht, familienfreundliche Stadtteilgestaltung u.v.m.).

Ohne theologische Argumente

In der neuen Stellungnahme von 2023 fokussiert sich der Rat der EKD auf den Lebensschutz der schwangeren Frau und fordert eine weitgehende Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Ohne theologische Argumentation wird ein abgestuftes Lebensschutzkonzept für das ungeborene Leben vertreten und auf ein grundsätzlich negatives ethisches Urteil zu Schwangerschaftsabbrüchen verzichtet, wodurch der Dilemmacharakter von Schwangerschaftskonflikten deutlich abgemildert wird. Auf individualethische Ansprüche wird nun völlig verzichtet, stattdessen beschränkt man sich nun ausschließlich auf sozialethische Forderungen, die inhaltlich nahezu vollständig den bereits früher genannten Aspekten entsprechen. Die Konzentration bei diesem Thema auf die sozialethische Ebene, wie sie von der aktuellen Stellungnahme gefordert wird (und bei näherem Hinsehen auch schon in früheren Stellungnahmen erkennbar war, nur weniger ausschließlich) ist m.E. sachlich durchaus angemessen. Im Sinne tatsächlicher Effekte sowohl für den Lebensschutz als auch für die Selbstbestimmung sollte hier unbedingt der Schwerpunkt ernsthafter politischer Bemühungen sowie kirchlicher Lobbyarbeit liegen. Leider drängt sich beim Leser der Verdacht auf, dass die sozialethischen Forderungen eher eine Alibifunktion erfüllen sollen. Was am Ende bleibt, ist die Entkriminalisierung und die ethische Relativierung des Schwangerschaftsabbruchs, um vermeintlich einen Beitrag zur Stärkung der Frauenrechte zu leisten. Hieran scheinen die EKD und die gegenwärtige evangelische Theologie ein Interesse zu haben, während der Schutz des ungeborenen Lebens schon seit längerem nicht mehr als wirklich relevantes Thema bewertet zu werden scheint. Daher überrascht es auch nicht, dass die EKD sich aus der „Woche für das Leben“ zurückgezogen hat.

Abgesehen von einer gewissen Einseitigkeit in der Entwicklung theologisch-ethischer Stellungnahmen soll jedoch an dieser Stelle gar nicht in Frage gestellt werden, dass der Einsatz für die Selbstbestimmung schwangerer Frauen in Form von Lobbyarbeit, Bildungsarbeit und entsprechend ausgerichteten (wichtigen und hilfreichen) Beratungsangeboten der EKD, der Diakonie und der evangelischen Ethik durchaus gut zu Gesicht steht. Ein Problem ergibt sich allerdings daraus, dass die sozialethischen Forderungen in den kirchlich-theologischen Stellungnahmen lediglich dem Zweck zu dienen scheinen, einen Verzicht auf individualethische (und strafrechtliche) Forderungen an betroffene Frauen zu rechtfertigen. Obwohl diese sozialethischen Forderungen also eine zentrale argumentative Stellung einnehmen, haben sie in der kirchlichen politischen Lobbyarbeit niemals irgendeine Rolle gespielt, da sie nicht mit Fraueninteressen, sondern mit Lebensschutz in Verbindung gebracht werden. So gab es nie kirchliche Kampagnen, Ressourcen oder Versuche politischer Einflussnahme etwa für kostenlose Verhütungsmittel oder finanzielle Sicherheit für werdende Mütter. Dies bestätigt jedoch nicht nur den Verdacht, dass Lebensschutz zu einem blinden Fleck in der evangelischen Ethik geworden ist, sondern es konterkariert auch die Bemühungen um Selbstbestimmung, da wirkliche Selbstbestimmung schwangerer Frauen verbesserte Rahmenbedingungen notwendig voraussetzen würde. Ohne ernsthafte politische Lobbyarbeit an dieser Stelle werden die entsprechenden Stellungnahmen zu unglaubwürdigen Lippenbekenntnissen und zur Rechtfertigung einer Symbolpolitik, die nichts kostet und letztlich weder dem Lebensschutz noch den Frauenrechten dient.

Alexander Dietz

Alexander Dietz ist Professor für Systematische Theologie und Diakoniewissenschaft an der Hochschule Hannover.