Über Sinn und Unsinn von Prognosen

In der Evangelischen Kirche in Deutschland sind Prognosen zu einem zentralen Steuerungsinstrument geworden. Allerdings wird mit negativen Prognosen dauerhaft kaum eine positive Dynamik zu entfachen sein, meint Jürgen Kehnscherper, Pastor aus Rostock.

Die Evangelische Kirche in Deutschland scheint in den Sog einer kapitalistischen Zukunftsvorstellung geraten zu sein. Schon seit den 1990er Jahren ist in der Kirche auffällig oft von ihr die Rede, derzeit gibt es jedoch einen regelrechten Hype um die Zukunft. Allerdings reflektieren die zahlreichen Z-wie-Zukunft-Kommissionen, -Synoden und -Papiere kaum die Zukunftserwartung einer adventlich gestimmten Kirche. Im Gegenteil, der Blick in der Evangelischen Kirche in Deutschland ist auf ihre irdische Zukunft fokussiert. Diese Zukunft wird nicht mehr theologisch gedeutet, sondern wie in der kapitalistischen Wirtschaft als offener Gestaltungsraum verstanden, der Chancen und Risiken bereit hält, die gemanagt werden können. Damit geht man in der Tat neue Wege. Denn dass die Zukunft etwas sein könnte, das durch den Menschen systematisch gestaltbar wäre, ist biblischer Anschauung fremd und anstößig (Jak. 4,13ff). Die Energie und der Fokus traditioneller Gesellschaften sind auf die Gegenwart gerichtet.[1] Eine primär auf die Zukunft ausgerichtete, „temporale Struktur“, so der Direktor des Kölner Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung Jens Beckert[2], ist kulturgeschichtlich neu und kennzeichnend für den Kapitalismus.[3] Dieser entwickelt seine Dynamik, indem er aus der Gegenwart ausbricht und sie von einer erwarteten Zukunft her beurteilt. Seine Energie und sein Fokus verlagern sich in eine offene Zukunft. Diese Zukunft, so Beckert, wird im kapitalistischen Wirtschaftssystem vorweggenommen durch „fiktionale Erwartungen“. Sie liefern den Vergleichspunkt und Handlungsrahmen für bisher noch nicht realisierte Gewinne oder Verluste. Ein anschauliches Beispiel dafür sind die modernen Finanzmärkte: Nicht die gegenwärtigen Erträge bestimmen den Börsenwert eines Unternehmens, sondern die für die Zukunft imaginierten Gewinne oder Verluste.

Zwei fest institutionalisierte Mechanismen, so Beckert, erzwingen die Ausrichtung der Akteure in einer kapitalistischen Wirtschaft auf die Zukunft: Wettbewerb und Kredit. Wettbewerb bedeutet einen ständigen Zwang zu Wachstum und Innovation. Um nicht zurückzufallen, müssen Wettbewerber in der Tat mit allen Sinnen in der Zukunft sein und unaufhörlich mit neuen Verkaufsstrategien und Produkten auf den Markt drängen und dabei gleichzeitig Kosten sparen. Der Wettbewerbsdruck wird auf die Beschäftigten übertragen. Er zeigt sich aber auch in einem aggressiver und gleichzeitig raffinierter werdenden Druck zum Konsumieren. Auch das Kreditwesen erzwingt Wachstum und Innovation. Kredit basiert – wie es der Name schon sagt – auf einer durch „auf Treu und Glauben“ ermöglichten Vorwegnahme einer imaginierten Zukunft, die erst noch verwirklicht werden muss.

Fernab jeder Theologie

Wie es aussieht, hat diese temporale Struktur des Kapitalismus, seine Fixierung auf eine durch fiktionale Erwartungen repräsentierte Zukunft, auch auf die Kirche abgefärbt. Es besteht jedenfalls eine hohe Bereitschaft innerhalb der Kirche, sich als Unternehmen in einem kapitalistischen Wettbewerb zu verstehen und den daraus resultierenden Druck zu disruptiven Veränderungen unwidersprochen zu akzeptieren. Ähnlich wie bei einem börsennotierten Unternehmen besteht die Neigung, den Wert der Kirche fernab von jeder Theologie am Maßstab einer durch Prognosen imaginierten Zukunft zu beurteilen. Ein börsennotiertes Wirtschaftsunternehmen erwirbt durch Innovation, Kostensenkung und organisatorische Optimierung das Vertrauen der Gläubiger und hat dadurch einen erleichterten Zugang zu Krediten. Ganz analog dazu erhoffen offensichtlich auch in der Kirche einige, durch Kostensenkungen, erhöhten Druck auf Mitarbeitende und optimierte Marketingstrategien das Vertrauen und den „Kredit“ – in diesem Fall nicht der Gläubiger, sondern der Glaubenden – zurückzugewinnen.

Im Rahmen dieser temporalen Struktur reicht es auch nicht mehr aus, als Kirche einfach nur aktiv zu sein. Kirche muss jetzt „pro-aktiv“[4] werden und somit bis ins Vokabular hinein anschlussfähig an eine marktgerechte Überbietungskultur, die ständig neue Superlative fordert. Das treibende Narrativ ist jedoch trotz aller kirchlichen „Aufbrüche“ seit mindestens vier Jahrzehnten unverändert geblieben: „Jetzt geht es uns noch gut, aber bald, sehr bald schon wird Kirche nur noch wenige Mitglieder haben und kein Geld.“ Allerdings musste das Datum des wiederholt prognostizierten kirchlichen „Gelduntergangs“ bisher immer wieder verschoben werden. Das ist jedoch kein Grund zur Häme, denn: Wer beim Roulette beharrlich auf das schwarze Feld setzt, wird irgendwann Recht behalten.

Nicht nur in der Kirche, sondern auch in Wirtschaft und Politik wird viel Geld für Prognosen ausgegeben. Die meisten davon erweisen sich als falsch oder ungenau, obwohl die Prognosetechniken ständig weiterentwickelt werden. Doch selbst sorgfältig erarbeitete und teuer bezahlte Prognosen beruhen naturgemäß auf wenigen, ausgewählten Parametern. Prognosen müssen sehr stark vereinfachen. Anders geht es gar nicht, denn die soziale Wirklichkeit ist viel zu komplex, um sie vorausberechnen zu können.[5] Was also können und sollen Prognosen tatsächlich leisten?

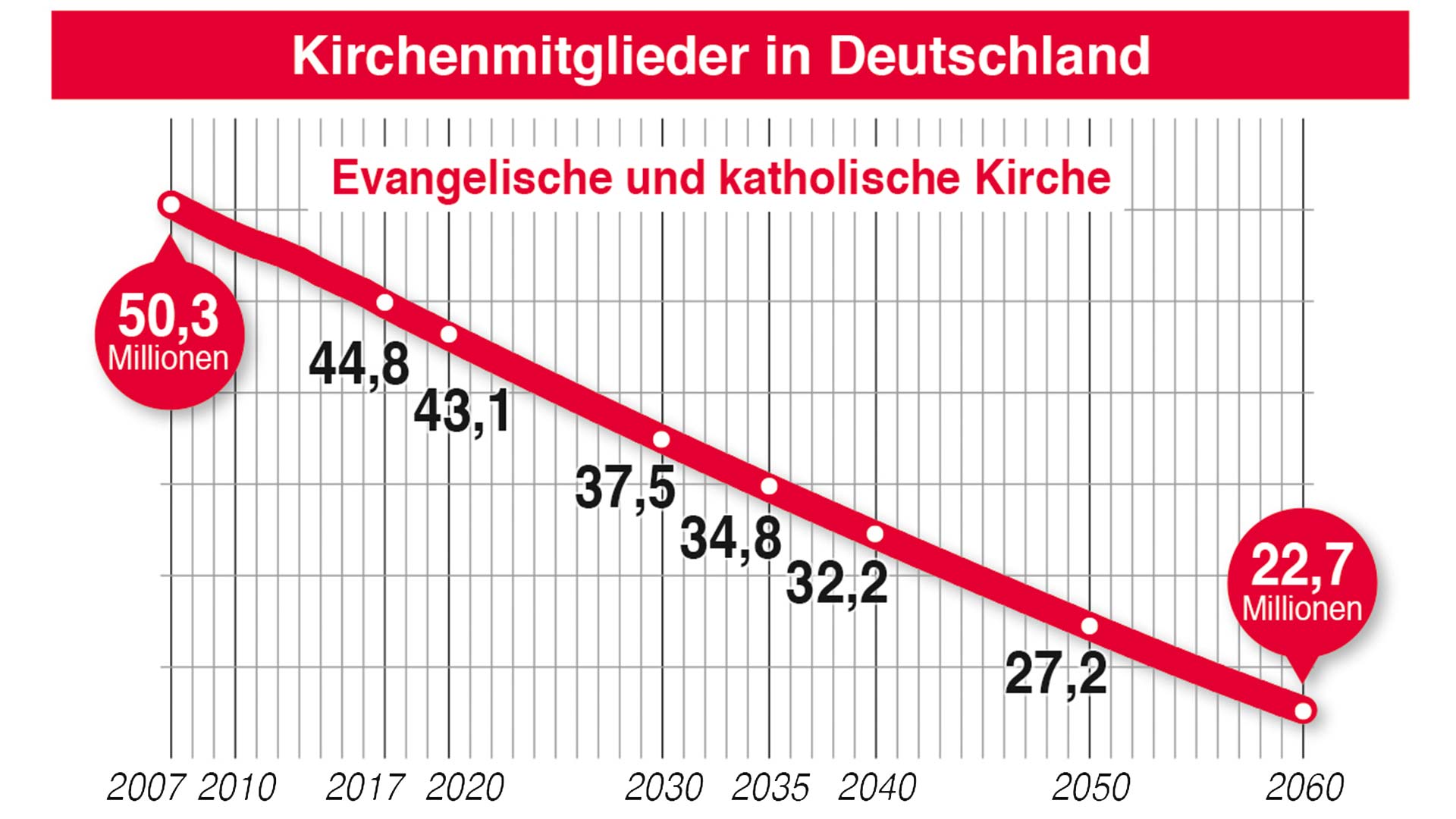

Die Bedeutung von Prognosen liegt nicht in einer Vorhersage der Zukunft[6], sondern in ihrer strukturierenden Wirkung für die Gegenwart. Sie sind hoch wirksame Steuerungsinstrumente, doch damit sie diese Funktion erfüllen zu können, müssen Prognosen plausibel erscheinen. Niemand wird beispielsweise ernsthaft behaupten wollen, dass eine Vorhersage über die wirtschaftliche Situation der Kirche in vierzig Jahren besonders realistisch sein kann. Dennoch erzeugt die Prognose der „Kirche im Umbruch“ von 2019 mit ihren negativen Vorhersagen für 2060 innerkirchlich eine große Resonanz.[7] Ihre Zustimmung generiert die Prognose dadurch, dass sie mit ausgewählten Parametern unterfüttert und ausmalt, was ohnehin fast alle zu glauben scheinen: dass es steil bergab geht mit der Kirche. Das gleiche Narrativ hatte mit großem Erfolg auch schon ihre Vorgängerin, die Prognose im Zusammenhang mit der „Kirche der Freiheit“ von 2006 bedient.[8] Auch sie stieß auf große Zustimmung. Mit ihren alarmierenden Vorhersagen zu einem dramatischen Rückgang der Kirchensteuereinnahmen bei sinkenden Mitgliederzahlen lag sie allerdings total daneben.[9] Die aktuelle Prognose ist mit konkreten Zahlen zurückhaltender. Sie bedient jedoch die gleiche Grundstimmung: „Kirche in Deutschland befindet sich im Sturzflug. – Jetzt aber wirklich!“

So tun, als ob

Der von Jens Beckert gebrauchte Begriff der „Fiktion“ lehnt sich an die Literaturtheorie an. Denn ganz ähnlich wie literarische Fiktionen gehen auch Prognosen über beobachtbare Tatsachen hinaus und erzeugen eine, in der Regel zahlenbasierte und mit Grafiken und Tabellen illustrierte Erzählung über zukünftige Tatsachen bzw. Handlungsweisen von Personen.

Literarische Erzählungen funktionieren nur, wenn Autorin und Leser sich in die Fiktion mit hineinnehmen lassen und während der Lektüre so tun, als ob die beschriebene Realität tatsächlich existiert. In ähnlicher Weise entfalten auch Prognosen ihre Wirksamkeit nur, wenn ihre Erzählungen im kollektiven Einverständnis so behandelt werden, als ob sie tatsächlich die künftige Realität abbilden. Es ist schwer zu ermitteln, ob und in welchem Maß Prognosen eine kollektive Stimmung nur verstärken und steuern, oder tatsächlich auch erzeugen können. Prognosen, die an eine bereits vorhandene Grundstimmung anknüpfen, sind zweifellos besonders wirksam bei der Erschaffung einer kollektiv akzeptierten „als-ob“ Realität. Andererseits sollte die manipulative Überzeugungskraft von Prognosen nicht unterschätzt werden.

In Wirtschaft, Politik und auch in der Kirche müssen angesichts einer stets (!) unsicheren Zukunft fortlaufend Entscheidungen getroffen werden. Wer sich dabei auf eine Prognose berufen kann, ist auf der sicheren Seite. Das ist in einer Wirtschaft von großer Bedeutung, in der wichtige Entscheidungsträger nicht mehr mit ihrem privaten Kapital arbeiten, sondern einer Vielzahl von Shareholdern und zudem einer kritischen Öffentlichkeit rechenschaftspflichtig sind. Aber auch in der Politik und ebenso in der evangelischen Kirche gibt es in der Regel keine nicht-hinterfragbare, charismatische Führung mehr, sondern ähnlich wie in der Wirtschaft nur noch eine rein funktionale, die sich an ihren Ergebnissen messen lassen muss. Prognosen erlauben es der Leitung, sich so zu verhalten, als ob die Zukunft bekannt wäre. Ja mehr noch, sie können quasi im Futur II sprechen und damit suggerieren, dass ihre fiktionale Erwartung bereits eine vollendete Tatsache ist. Wer in der Lage ist, positive oder negative Erwartungen zu wecken bzw. zu steuern, hat daher viel Einfluss. Denn auch wenn die ausgemalte Zukunft imaginär ist, gibt sie doch einen ganz realen Anstoß zu Entscheidungen, die unter anderem auch die Verteilung von Ressourcen neu ordnen.

Wer sich die Ergebnisse einer Prognose zu eigen macht, partizipiert an deren Autorität. Der Trend geht derzeit überall in der Gesellschaft dahin, politische, sachliche, ethische – und neuerdings auch theologische Diskurse zu vermeiden und externen Prognosen, Gutachten bzw. Gerichten das letzte Wort zu überlassen. Das klingt zunächst durchaus vernünftig, hat jedoch eine gefährliche Kehrseite. Denn das Funktionieren einer Demokratie zeigt sich nicht daran, welche Entscheidungen getroffen werden, sondern wie sie zustande kommen. Wer eine Prognose oder ein Gutachten im Rücken hat, kann sich den mühsamen Diskurs sparen. Er oder sie „weiß“ die Zukunft bereits und kann aus dieser Autorität heraus „pro-aktives“ Handeln einfordern. Auch Kirchenpolitik wird - ganz auf der Höhe der Zeit - zunehmend mit Prognosen gemacht. Was jedoch als „pro-aktiv“ daherkommt, ist letztlich auch nur „re-aktiv“, nämlich eine Reaktion auf fiktionale Erwartungen.

Traditionen werden entwertet

Die Idee einer offenen Zukunft, die frei gestaltet werden kann und sich von der Gegenwart unterscheidet, entwertet vorhandene Traditionen. Erst dadurch wird eine Wirtschaft möglich, die in der Lage ist, über die einfache Reproduktion hinaus Wachstum, Akkumulation und Innovation zu generieren. Der Preis dafür ist allerdings eine rastlose, „schöpferische Zerstörung“ der Gegenwart, ihrer Ressourcen, Bindungen und Pfadabhängigkeiten zugunsten einer imaginierten Zukunft. Paul Tillich hat diese Widersprüchlichkeit der modernen Wirtschaft, ihre ebenso schöpferische wie destruktive Kraft, „dämonisch“ genannt.[10] Eine Kirche sollte sich ernsthaft prüfen, ob sie diese Struktur und Dynamik nachahmen will – oder ob sie ihre eigenen Wege geht.

Innerkirchlich verbinden sich mit Prognosen große Erwartungen. Sie sollen Veränderungen antreiben, von denen viele in der Kirche das Gefühl haben, dass sie längst überfällig sind. Aber diese Veränderungen sollen nun, ganz im Geiste der Zeit, möglichst disruptiv sein. Genau das ist offensichtlich gemeint, wenn in kirchlichen Positionspapieren mit starken Worten eine „grundlegende Erneuerung“ gefordert wird und wenn „alles auf den Prüfstand“ soll. Offensichtlich hofft man auf den positiven Effekt einer „schöpferischen Zerstörung“. Jedoch verlangt die „Kultur des neuen Kapitalismus“ (Richard Sennett), an der man sich in der Kirche orientieren will, ständige Traditionsabbrüche. Der moderne Kapitalismus sozialisiert Menschen, die privat wie beruflich bereit, aber auch gezwungen sind, flexibel zu sein und ohne Fixpunkte und allzu feste Bindungen durch ihr Leben zu „driften“.

Stabile Kirche nötig

Es sieht ganz danach aus, als ob diese Kultur des neuen Kapitalismus Eindruck macht in der Kirche. – Nur funktioniert Kirche letztlich doch nach eigenen Regeln. Kirche ist nicht Teil eines kapitalistischen Wettbewerbs. Kirche ist nicht zu permanenter Innovation und disruptiven Entwicklungen gezwungen, sondern darf auf Reife hoffen. Kirche lebt aus ihrer Tradition. Sie steht nicht für Flexibilität und Drift, sondern für Bindung und Stabilität. Traditionsabbrüche machen Kirche nicht stabiler, sondern fragiler.

Die Aktivierung durch Armutsandrohung und Abstiegsängste ist auf Dauer kontraproduktiv. Angesichts der wichtigen strukturierenden Funktionen von Prognosen, ließen sich der „Prognostitis“ in der Kirche durchaus auch positive Seiten abgewinnen. Aber da ist nichts positiv. Da ist nur schwarze Pädagogik: Die Angst vor dem drohenden Absturz soll aktivieren. Angst soll Geschlossenheit herstellen. Angst soll zum Verzicht motivieren. Angst soll die Kreativität beflügeln. Angst soll eine autoritäre Führung legitimieren. Angst bringt in der Tat Leute „auf Trapp“. Allerdings hat sich die permanente Aktivierung durch Abstiegsängste als gefährliche Strategie erwiesen. Die nun schon Jahrzehnte andauernden angstgetriebenen Selbstfindungsprozesse, die permanenten Strukturreformen und „Aufbrüche“ haben viele in und an der Kirche resignieren lassen. Angst führt bekanntlich nicht in die Weite, sondern in eine neue Enge.

Seit Jahrzehnten leistet man sich in der Evangelischen Kirche in Deutschland eine beispiellose Negativ-Semantik. Kein Wirtschaftsunternehmen würde derartige Kampagnen auf Dauer überleben. Die Kinder dieser Welt sind klüger. Gerade die Unternehmen, die Banken und Handwerkbetriebe, die sorgfältig rechnen und langfristig denken, auch Volkswirte, egal welche politische Richtung sie bevorzugen, sie alle wissen, dass in der Wirtschaft letztlich nur eine einzige Währung zählt: Vertrauen. Die große Finanzkrise von 2008 war – wie alle anderen Wirtschaftskrisen im Grunde auch – eine Vertrauenskrise. Das ist das Geschäft der Notenbanken: Mit einer wohl überlegten Rhetorik pflegen sie das, was allein den Wert ihrer Währungen ausmacht, das Vertrauen. Sie wissen genau, dass eine einzige unbedachte Negativmeldung nicht nur Banken und Konzerne, sondern ganze Volkswirtschaften abstürzen lassen kann. In diesem Punkt sollte Kirche tatsächlich von der Wirtschaft lernen.

Eine verlorene gegangene geistliche Tiefe und ein verdampftes Christentum lassen sich nicht durch Strukturreformen zurückgewinnen. Eine Kirche jedoch, die sich zu den Prinzipien von Solidarität und Subsidiarität bekennt, hat die besten Voraussetzungen, Vertrauen zu gewinnen. Dafür wäre nicht einmal eine „grundlegende Erneuerung“ erforderlich. Es braucht gar keine permanenten Aufbrüche, sondern nur eine bewusste Stärkung dessen, was längst da ist.

[1] vgl. z.B. Augustin, Bekenntnisse, 11, XX, 26

[2] Jens Beckert (2018): Imaginierte Zukunft. Fiktionale Erwartungen und die Dynamik des Kapitalismus, Berlin; orig. (2016): Imagined Futures. Fictional Expectations and Capitalist Dynamics, Harvard

[3] Beckert (2018), S. 41ff

[4] Zum Beispiel: „Alles muss auf den Prüfstand, wenn man proaktiv die Zukunft der Nordkirche in

den Blick nehmen will.“ in „Nordkirche der Zukunft“, Impulspapier des Landeskirchenamts zum Anstoß einer Diskussion über die zukünftige Entwicklung der Nordkirche, Oktober 2019, Vorbemerkung S. 1 / https://www.nordkirche.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Kirchenamt_Downloads/Nordkirche_der_Zukunft_Impulspapier_Oktober_2019_Dezernat_L.pdf Abruf am 31.12.2020

[5] Niemand kann beispielsweise zuverlässig Börsenkurse vorhersagen. Die Prognosen selbst seriöser Börsenberichte sind mit ihrer schillernden Vieldeutigkeit in der Regel nicht aussagekräftiger als Horoskope.

[6] Vgl. hierzu und zum Folgenden besonders Beckert (2018), S. 341-382

[9] Die Kirchensteuereinnahmen in der EKD sind im Zeitraum 2006-2019 trotz stark verringerter Mitgliederzahlen nicht wie prognostiziert drastisch gesunken, sondern im Gegenteil von 3,9 auf 5,8 Milliarden Euro gestiegen.

[10] „Das Dämonische: Ein Beitrag zur Sinndeutung der Geschichte“ [1926], Paul Tillich, Hauptwerke, Bd. 5, Hg. Carl Heinz Ratschow (1988), Berlin, S. 99-119

Jürgen Kehnscherper

Dr. Jürgen Kehnscherper ist Pastor in Rostock.