Roggenfeld im Todesstreifen

Mit der Euphorie und dem Freiheitstaumel kamen die Wut und das Gefühl des Triumphs. Die Mauer muss weg! Selbst als sie schon kein tödliches Herrschaftsinstrument mehr war, als sie weder Familien noch Freunde noch Nachbarn an der Umarmung hinderte, als die Menschen ihre Furcht vor ihr verloren hatten und auf ihr unter dem Sternenhimmel tanzten, während sie Böller und Sektkorken in die Luft schossen, schien ihr Anblick den Berlinern kaum erträglich

So kamen die Mauerspechte mit ihren Hämmern und Meißeln und klopften diese endlosen Kilometer Beton zu kleinen, handlichen Bröckchen, die fortan als Reliquien in die ganze Welt wanderten. Es kamen die Grenzer mit ihren Baggern und Kränen. Und mit der Akribie, mit der sie fast drei Jahrzehnte lang die Sicherung von Mauern, Signalzäunen, Wachtürmen, Todesstreifen, Hundelauf- und Selbstschussanlagen betrieben hatten, sorgten sie nun für die Abrüstung der Barriere, die über Nacht überflüssig geworden war.

Verschwundende Ikone

In dem Moment, als die Mauer zur Ikone der Freiheit geworden war, verschwand sie beinahe völlig aus dem Stadtbild. An der Bernauer Straße erwogen die Politiker den Bau einer sechsspurigen Ringstraße, Investoren schätzten den Wert der freiwerdenden Grundstücksfläche, und überall war der Wunsch groß, die Wunde, die dieses Gebilde dem Land geschlagen, und die Schneise, die es auf mehr als 43 Kilometer Länge und auf bis zu 500 Meter Breite unmittelbar ins Herz der Stadt gepflügt hatte, endgültig wieder zu schließen (die Länge der Mauer um West-Berlin herum betrug insgesamt 155 Kilometer).

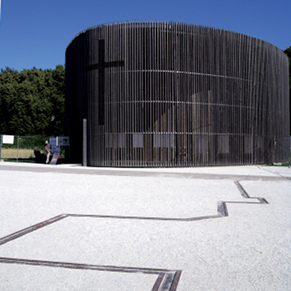

Die Kapelle der Versöhnung von außen, der Grundriss der alten Versöhnungskirche ist in den Boden eingelassen.

Die

Manfred Fischer gehörte zu den wenigen, die damals glaubten: Wir brauchen die Mauer noch. Das Geräusch der Wende für ihn: das nächtliche "Plingpling-plingpling" der Mauerspechte. Wenn er das hörte, machte sich der Pfarrer zu später Stunde noch einmal auf an die Bernauer Straße und begann, mit den Souvenirjägern zu diskutieren. Auch Baufirmen schickte er wieder fort. Er wusste, welch kraftvolle Gegenwart ein Bauwerk durch seine Zerstörung unerwartet gewinnen kann: Denn das Gotteshaus seiner Gemeinde, die Versöhnungskirche, hatte seit dem Mauerbau 1961 dort auf dem Grenzstreifen gestanden, unzugänglich für Ost und von West, den Machthabern ein Dorn im Auge. 1985 wurde die Kirche von ihnen gesprengt. Die Fotos des zu Boden stürzenden Glockenturms hängen bis heute in Fischers Büro. Der Pfarrer ist überzeugt: Man braucht das Zeugnis der Mauerreste, um mit der Erinnerung an sie fertig zu werden.

Angemessenes Erinnern

Zu ihm stießen auch andere: Historiker, Bürger. Institutionen kämpften für den Erhalt genauso wie Berliner Bürger. Doch die Zeiten waren für ein solches Vorhaben nicht günstig. Zwar wurden die Mauerreste in der Bernauer Straße unter Denkmalschutz gestellt und ein Wettbewerb ausgelobt. Aber Grundstücksfragen mussten geklärt, um Zuständigkeiten gerungen, vor allem aber um die Frage der angemessenen Form des Erinnerns gestritten werden.

Ein Rest der Mauer - original, denn rekonstruiert wird hier nichts.

Brandmauer in der Ackerstraße.

Wer bewahrt die Namen der Mauertoten? Wo werden die Geschichten erzählt, die nicht nur Mythen sind, sondern Lebensschicksale wiedergeben und deutsche, europäische, sogar Welthistorie? Und wer darf diese Geschichten erzählen?

Wo kann man erfahren, wie das "System Mauer" funktionierte, als Grenzanlage, die auf die eigene Bevölkerung gerichtet war? Aber auch als politisches und (geheim-)polizeiliches System, dass das "Verbrechen" der "Republikflucht" schon weit im Landesinneren zu verhindern suchte und ahndete?

Lehm statt Beton

1995 errichtet die Versöhnungsgemeinde auf dem alten Grenzstreifen, dort, wo früher ihre Kirche stand, ein neues Gotteshaus: Die Kapelle der Versöhnung. Als der Bau geplant wird, ist noch unklar, was mit dem umliegenden Gelände geschehen wird. Aber die Gemeinde sieht es als ihre Aufgabe an, einen Raum für die Erinnerung an diese leidvolle Grenze zu schaffen.

Einen Betonbau lehnen die Menschen ab, zu sehr erinnert das Material an die alten Mauern, stattdessen wird mit Lehm gearbeitet: lebendiges, warmes Material, in das Splitter und Scherben der zerstörten Versöhnungskirche eingefügt werden. Die alte Kirche wird nicht wieder aufgebaut, aber ihre Bruchstücke bleiben Bestandteil und fügen sich ein in das neue Geschick der Gemeinde.

Pfarrer Manfred Fischer.

Elke Kielberg arbeitet in der Kapelle der Versöhnung. Sie erlebte den Mauerbau als Dreizehnjährige aus nächster Nähe, und konnte an jenem13. August Tante und ihrer Cousine,die im Ostteil der Stadt wohnten, nur noch einmal zuwinken.

Jeden Mittag wird in einer Andacht eines Toten der Mauer gedacht und seine Biographie in Erinnerung gerufen. Besucher treffen hier auch oft auf Zeitzeugen, die ihnen von ihrer eigenen Geschichte mit der Mauer berichten.

Um die Kapelle herum pflanzt die Gemeinde Roggen: ein Zeichen des Lebens auf dem ehemaligen Todesstreifen, die sichtbare Erzählung vom Leben und Vergehen und vom Neuwachsen. Jeden Herbst wird das Korn geerntet und zu Brot für das Abendmahl verbacken. Durch das Feld zieht sich die Markierung für den ehemaligen Signalzaun, und der Postenweg der Grenzer wird zum Spazierweg.

Beklemmendes Monument

1998 wird dann in unmittelbarer Nähe, nur getrennt durch die Ackerstraße, ein Denkmal gebaut. Es ist ein beklemmendes Monument, das die so genannte Vorderlandmauer, die auf der Westseite sichtbar war, die Hinterlandsicherungsmauer und den dazwischenliegenden Todesstreifen zusätzlich an den Seiten mit spiegelnden Stahlwänden überhöht und verschließt. Die Grenze bleibt auf diese Weise unzugänglich, der Raum durch schmale Schlitze in der Wand nur schemenhaft zu erkennen. Der Blick prallt am Beton ab, läuft den grauen Stein entlang zum Wachturm hinauf und in den Himmel über Berlin. Zugleich unterbrechen diese Stahlwände den Lauf entlang der Mauer und führen den Besucher in die Tiefe der Grenzanlage, leiten die Schritte vom West- in den Ostteil der Stadt, hinein in ein Gebiet, das auch hinter der Mauer noch Sperrgebiet und für seine Anwohner nur mit Passierschein zu betreten war.

Kennzeichnung des Mauerverlaufs im Kornfeld.

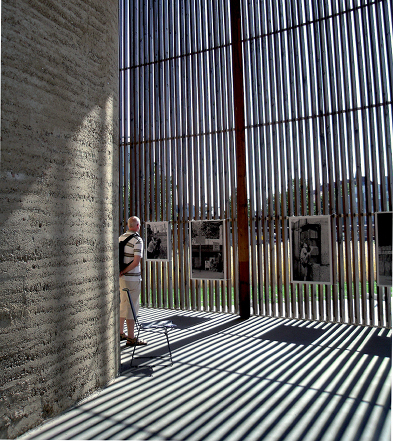

Stahlstangen markieren den Verlauf der vorderen Mauer zum Westen hin.

Um das Denkmal und die Versöhnungskapelle herum wurde und wird seitdem Schritt für Schritt die Gedenkstätte Berliner Mauer aufgebaut. Neben einem Besuchs- und Dokumentationszentrum mit Aussichtsturm besteht sie vor allem in dem begehbaren Gelände des ehemaligen Grenzstreifens.

Ganz bewusst verzichtet man hier auf Rekonstruktionen. Auch, wenn das die Spurensuche für den Besucher erschweren mag: Die Authentizität des Gezeigten ist eine Frage der Glaubwürdigkeit - eine Überzeugung, gewonnen sicherlich auch aus den langjährigen Debatten um die Gedenkstätten des Nazismus. Mauerreste, die noch vorhanden sind, werden deshalb nur vorsichtig konserviert. Das, was nicht (mehr) zu sehen ist, wird stattdessen mit künstlerischen Mitteln in unaufdringlicher Weise sichtbar gemacht.

Wieder ein eiserner Vorhang

Den Verlauf, die Höhe und Breite der Mauer markieren schlanke Stahlstelen. Ihr Anblick ruft unwillkürlich die Bezeichnung des "Eisernen Vorhangs" in Erinnerung. Ihre Reihen sind luftig, lassen den Blick zu auf die andere Seite, können sich, je nach - physischem - Standpunkt aber auch verdichten, erlauben jedenfalls so oder so kein Durchkommen. Ehemalige Wachtürme sind nicht wieder erbaut worden. An ihrer Stelle erheben sich hohe Stahlplatten. Fluchttunnel, die unter der Erde verliefen, sind durch Metallplatten auf dem Grund - Zebrastreifen nicht unähnlich - kenntlich gemacht. "Archäologische Fenster" präsentieren Reste von Grundmauern zerstörter Häuser oder Überreste von Sicherungsanlagen und ordnen sie so als geschichtlich ein. Der Besucher darf sich wissbegierig nähern, ohne einer pathetischen Forderung nach Betroffenheit ausgesetzt zu sein.

Vom Besucherturm lässt sich die Gedenkstätte und das Denkmal überschauen.

Winkeleisen symbolisieren einen Wachtturm.

Immer wieder stößt man auf die Namen von Menschen, die an der Mauer ihr Leben verloren haben oder denen eine Flucht geglückt ist. Einige sind auf runden Steinen, eingelassen in den Bürgersteig, zu lesen. Es finden sich aber auch Gedenktafeln, die von Angehörigen bereits vor der Wende angelegt wurden. Sie hat die Gedenkstätte nicht angetastet. Und es gibt das "Fenster des Gedenkens" mit den Fotografien aller Mauertoten; vor manchen haben Besucher Blumen oder Steine hinterlassen.

Komplexes Bild

Die Gedenkstätte zeichnet ein komplexes Bild der Erinnerung. Die verschiedenen Zeitebenen überlagern sich, ohne sich gegenseitig auszulöschen. Hier wird kein statisches Geschichtsbild präsentiert, keine simplifizierende Erzählung. Erinnerung braucht, solange sie lebendig ist, Raum, sich zu entfalten und sich vielleicht auch zu verändern. "Ich hoffe deshalb", sagt Manfred Fischer, "dass diese Gedenkstätte niemals fertig wird."

Am 13. August 2011, zum Gedenken an den 50. Tag des Mauerbaus, wird die Erweiterung des Areals eröffnet. Es umfasst dann die Länge von 1,4 Kilometern vom Nordbahnhof bis zum Mauerpark.

Das Gebäude der Gedenkstätte.

Literatur

Klaus-Dietmar Henke (Hg.): Die Mauer. Errichtung, Überwindung, Erinnerung. dtv premium, 207 Seiten, München 2011, Euro 24,90.

Gabriele Camphausen / Maria Nooke von Sandstein: Die Berliner Mauer. Ausstellungskatalog Dokumentationszentrum Berliner Mauer. Michael Sandstein Verlag, Dresden 2002, Euro 9,-.

Petra Bahr: Die Kapelle der Versöhnung Berlin. Kunstverlag Josef Fink, Lindenberg im Allgäu, 2008, antiquarisch oder gegen Spende in der Versöhnungskapelle erhältlich.

Informationen

Öffnungszeiten: Areal der Gedenkstätte täglich von 8 bis 22 Uhr, Besucherzentrum täglich außer montags von 9.30 bis 19 Uhr von April bis Oktober, bis 18 Uhr von November bis März. Außerdem zur Gedenkstätte gehörig: die Ausstellung "Grenz- und Geisterbahnhöfe im geteilten Berlin", im S-Bahnhof Nordbahnhof, geöffnet während der Betriebszeiten der S-Bahn.

Gedenkstätte Berliner Mauer

Denkmallandschaft Berliner Mauer

Text und Fotos: Natascha Gillenberg

Natascha Gillenberg

Natascha Gillenberg ist Theologin und Journalistin. Sie ist Alumna und Vorstand des Freundes- und Förderkreises der EJS.