„Was für ein Haufen von Dummheiten!“

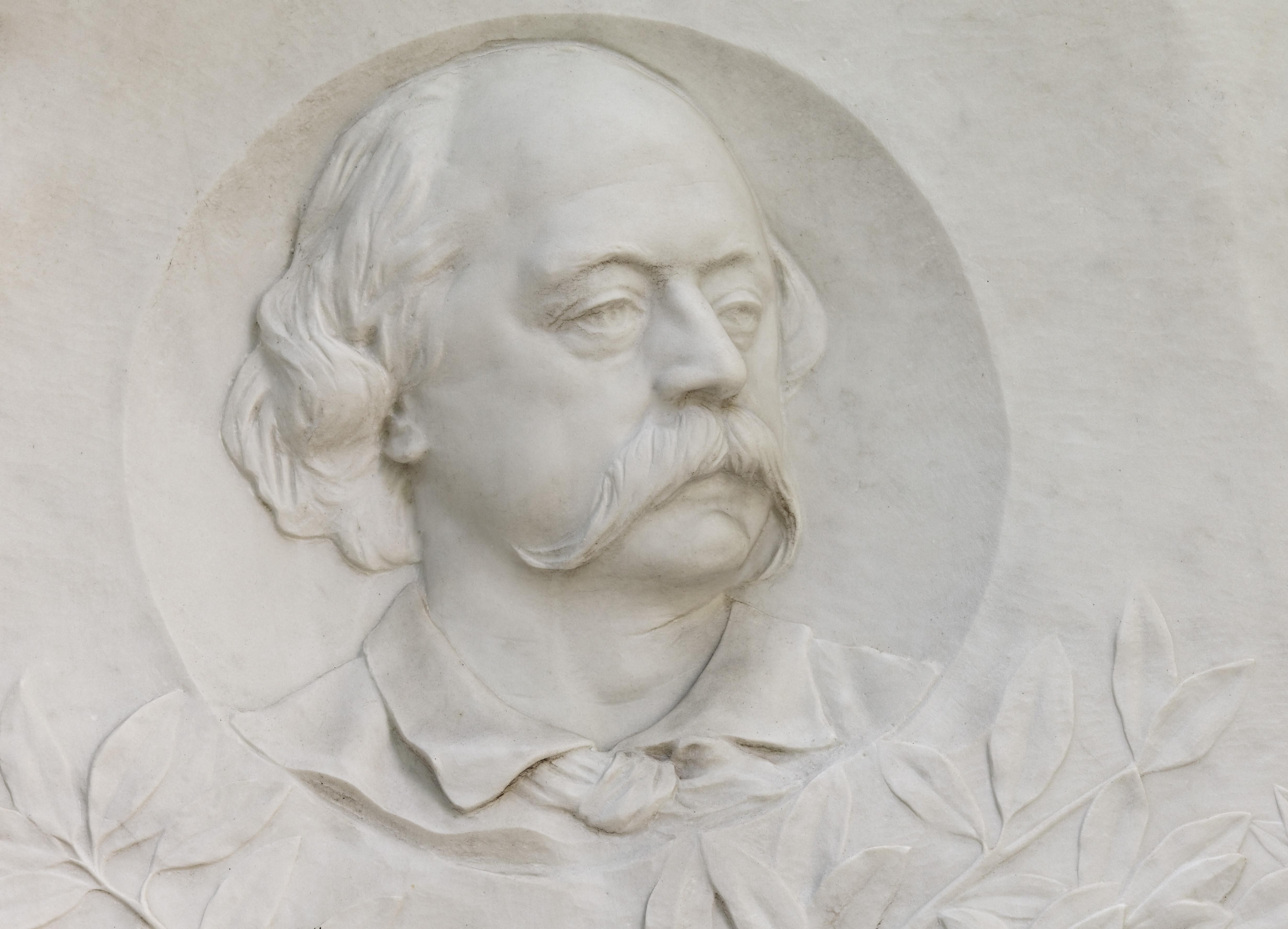

Am morgigen Sonntag, dem 12. Dezember, wurde vor 200 Jahren Gustave Flaubert geboren. Aus diesem Anlass beschäftigt sich der Hamburger Theologe und Literaturkenner Hans Jürgen Benedict mit der Religionskritik des berühmten französischen Romanciers des 19. Jahrhunderts.

Am 8.Mai 1880 stirbt Gustave Flaubert, der berühmte Verfasser von Madame Bovary, an einem Gehirnschlag. Er hinterlässt den unvollendeten Roman Bouvard und Pécuchet. In dessen längsten Kapitel lässt er seine Protagonisten einen witzigen Selbstversuch in religiöser Katechese unternehmen.

Flaubert hatte bis dahin in seinen Romanen und Erzählungen den Bereich von Kirche und Religion nicht ausgespart. Im Gegenteil - zum einen beschäftigte er sich in Die Versuchung des Heiligen Antonius und in den Erzählungen Herodias und Die Legende von Sankt Julian dem Gastfreien historisch mit der Psychopathologie des Christentums. Zum andern kam die zeitgenössische kirchliche Lebenswelt neben Politik, Rechtswesen, Wirtschaft und Kultur wie selbstverständlich bei Flaubert vor und reizte ihn zur ironisch sarkastischen Darstellung.

So in Madame Bovary und besonders in der Erzählung Ein schlichtes Herz, wo eine einfache Magd ihren ausgestopften Papagei zum Objekt ihrer Anbetung macht und ihn sterbend mit dem Heiligen Geist verwechselt. Flaubert schreibt an eine Bekannte: „Das ist keineswegs ironisch, wie Sie annehmen, sondern im Gegenteil sehr ernst und sehr traurig.“ Und dann ganz persönlich: „Ich will Mitleid erregen, die empfindsamen Seelen zum Weinen bringen, da ich selbst eine bin. Ja, leider! “ Soll man ihm das glauben?

Denn Flauberts letztes Werk Bouvard et Pécuchet ist eine gnadenlose Abrechnung mit dem Bürgertum, seiner Religion und seinem Fortschrittsdenken. In diesem Roman, in dem das gesamte Wissen der Aufklärung und des 19.Jahrhunderts vorgestellt wird, stehen nicht die Schicksale der Romangestalten stehen im Vordergrund, sondern die von ihnen vertretenen Ideologien. Er handelt von zwei Pariser Beamten, der eine Witwer, der andere Junggeselle, die sich an einem heißen Sommertag in Paris zufällig treffen und sich anfreunden. „Wie schön wäre es doch auf dem Lande“, ruft Pécuchet aus, Bouvard stimmt zu.

„Eine Art Faust in zwei Personen“

Und so beschließen die beiden Biedermänner, sich ein Landgut kaufen, um die Enzyklopädie von Diderot praktisch zu überprüfen und dabei alle möglichen Dummheiten zu begehen. Sie entdecken, dass die bürgerliche Aufklärung ihnen keine Frage zufriedenstellend beantworten kann. Jemand hat gesagt, Bouvard und Pécuchet sei „eine Art Faust in zwei Personen“[1].

Die ersten Sätze im großen Faustmonolog enthalten alles, was diesem Roman als Plan zugrunde liegt und dann satirisch entfaltet wird. „Habe nun ach, Juristerei, Philosophie und Medizin, und leider auch Theologie, durchaus studiert mit heißem Bemüh‘n. Da steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor.“ Oder zugespitzt formuliert: „Bouvard und Pécuchet ist die Geschichte Fausts, wenn dieser zugleich ein Dummkopf gewesen wäre.“[2] „Eine Art Enzyklopädie, die zur Posse wird“ (Flaubert), ein Roman, für den er, wie er sich rühmte, 1500 Bücher gelesen hatte.

Für die beiden Helden sind die Bücher, die sie zu Rate ziehen, existenziell wichtig. Ideen sind für sie wie Personen einer wirklichen Welt. Sie setzen sich mit ihnen direkt und real auseinander, denn sie sind immer so engagiert und selbst-experimentell dabei, als ginge es um Leben oder Tod für sie. Sie kommen so von einem Bereich des Lebens zum nächsten und werden dabei nicht klüger, sondern begehen immer wieder den alten Fehler, die Ideen der Bücher zu wörtlich zu nehmen. Scheitern sie mit einem Versuch, kommen sie eher zufällig zur nächsten Sparte.

Rundreise durchs Reich bürgerlicher Dummheit

Man könnte dies Verhalten heute in der Sachbuch- und Ratgeberliteratur entdecken, die vom Durchschnittsbürger intensiv benutzt wird. Die Rundreise durch das Reich bürgerlicher Dummheit beginnt mit der Landwirtschaft. Es folgen Naturwissenschaften, dann die Archäologie und Geschichte, die Literatur, die Politik, die Liebe. Die beiden nächsten und vorletzten Stationen sind die Philosophie und die Religion als weltanschaulich-religiöse Erkundungen in einer Welt, die für Flaubert als Anhänger des Philosophen Spencer letztlich nicht erkennbar ist.

Kapitel VIII beginnt nach dem vorherigen Verzicht auf die Liebe („Keine Frauen mehr“ [224]) mit einem Gegenmittel, der Gymnastik und dem Turnen als einer Art praktischer Lebenskunst. Als sie merken, dass das Turnen für Leute ihres Alters zu gefährlich ist, Bouvard verletzt sich bei einer Übung im Garten, beschäftigen sie sich mit der Mode des Tischrückens, die damals in Europa und Amerika grassierte. Zunächst darüber belustigt, nehmen sie selber daran teil. Als sie es allein versuchen, kommt kein Geisterklopfen.

Enttäuscht wenden sie sich ab und entdecken das Magnetisieren nach Mesmer, erwerben sogar mir ihren Heilmethoden einen gewissen Ruf in der näheren Umgebung. Dann folgt der Spiritismus, zunächst als Lektüre von Swedenborgs Reisen in die Geisterwelt ferner Sterne. Bouvard „kamen sie vor wie die Wahnvorstellungen eines Irren“, aber vielleicht gibt es „eine Zwischensubstanz zwischen dem Jenseits und uns“ [245]. Vielleicht gibt es eine Urkraft, die sich beeinflussen lässt. Wie Faust ergeben sie sich der praktisch der Magie:

Um besser in Trance zu geraten, machten sie die Nacht zum Tage, fasteten, und da sie aus (ihrer Magd) Germaine ein empfindliches Medium machen wollten, setzten sie sie auf halbe Kost“, bis diese „das Schlürfen ihrer Schritte mit ihrem Ohrensausen und den eingebildeten Stimmen, die sie aus den Wänden dringen hörte, [verwechselte] (246).

„Die Seele muss mit den Organen verschwinden“

Die beiden besorgen sich einen alten Schädel und versuchen es mit Totenbeschwörung, meinen auch etwas zu hören, aber es ist nur die alte Magd, die sich unter Gemurmel im Zimmer nebenan bekreuzigt hat. Was ist Materie, was der Geist, fragen sie sich, wie der Einfluss des einen auf das andere. Sie suchen Rat bei Voltaire, bei Bossuet und Fenelon, doch die sind zu langatmig, dann bei den Materialisten. Ist die Seele unsterblich? Ja, sagt Pécuchet, nein Bouvard: „Da unsere Seele einen Anfang hat, muss sie auch ein Ende haben, und da sie von den Organen abhängig ist, mit ihnen verschwinden.“(254) Pécuchet bringt Gott ins Spiel. „Aber wenn Gott gar nicht existiert?“, kontert Bouvard. Pécuchet zitiert den Gottesbeweis des Descartes.

Sie kommen so über die Gottesfrage in die Philosophie, versuchen es zunächst mit Spinoza im Original, Gott ist die Substanz, die aus und durch sich selbst ohne Ursache und nur als Ausdehnung und Denken existiert:

Die Ausdehnung umschließt unsere Welt, ist jedoch ihrerseits von Gott umschlossen, der alle möglichen Welten umfaßt. […] es war ihnen, als trieben sie nachts durch eisige Kälte in einem Ballon, fortgerissen in endloser Fahrt, einem Abgrund von bodenloser Tiefe zu – rings um sie her nichts als das Unfaßbare, Regungslose, Ewige. Das war zuviel für sie. Sie gaben es auf. (257)

Dann versuchen sie es mit dem Leitfaden der Philosophie für den Schulgebrauch, mit Leibniz, Descartes, Locke und Hegel. Mit dessen Gedanken vom Tod Gottes, sprich dem notwendigen Durchgang des Geistes durch das Negative, ärgern sie den am Gartenzaun vorbeikommenden Pfarrer – „keine Gotteslästerung!“ antwortet dieser. „Nur zum Heil der Menschheit hat er die Leiden auf sich genommen“ (269).

Sie bleiben von den Antworten der großen Geister unbefriedigt, da treffen sie bei einem Spaziergang auf den Kadaver eines Hundes, der von Würmern wimmelt. „So werden wir auch eines Tages sein“, sagt Bouvard stoisch (275). Sie sprechen über den Tod. „Ebensogut könnte man gleich ein Ende machen.“ (276) Sie prüfen die Frage des Selbstmords (wenn er Gott beleidigte, würde er dann in unsere Macht stehen?) und wählen als Todesart das Erhängen. Pécuchet befestigt zwei Stricke an dem Querbalken des Dachbodens.

Missglückter Suizid am Heiligabend

Am Abend des 24. Dezember geraten sie einen Streit, Pécuchet stürmt auf den Dachboden und steigt auf den Stuhl unter dem Seil, Bouvard hinterher, doch der Selbstmordversuch in der Heiligen Nacht misslingt, denn, so fällt ihnen ein, „wir haben ja unser Testament noch nicht gemacht“ (278). Sie treten an die Dachluke, blicken nach draußen und sehen Lichter, die größer wurden und sich der Kirche näherten. „Neugier trieb die beiden dorthin, es war die Mitternachtsmesse“ (278). Eine Szene ähnlich der im Faust I, wo die Versuchung des Selbstmords durch die Töne der Osternachtmesse aufgehoben wird. „O tönet fort, ihr süßen Himmelslieder, die Träne quillt, die Erde hat mich wieder“, heißt es bei Goethe. Und bei Flaubert:

Alle beteten hingerissen von der gleichen Freude und sahen auf dem Stroh des Stalles den Leib des Gotteskindes wie eine Sonne leuchten. Dieser Glaube der anderen rührte Bouvard trotz seiner Vernunftgläubigkeit und Pécuchet trotz der Verhärtung seines Herzens.“ Nach der Wandlung „erscholl lauter Jubelgesang, die beiden wurden unwillkürlich mitgerissen und es war ihnen zumute, als dämmre eine Morgenröte in ihrer Seele auf. (279)

Damit endet das Philosophiekapitel, und es beginnt der köstliche Abschnitt über die theoretische Erkundung und praktische Erprobung der Religion. Das heißt, die beiden versuchen hier gläubig zu werden und einen frommen Lebenswandel zu führen. Es beginnt mit der mit Bibellektüre, zunächst das Neue Testament, an dem sie die Liebe zu den Niedrigen, das Eintreten für die Armen und die Reinheit des Herzens begeistert (wie sie in den zeitgenössischen Jesusromanen von Ernest Renan und anderen entfaltet wurde). Sie lesen die Nachfolge Christi (von Thomas a Kempis), das irdische Leben erscheint hier so jammervoll. Sie greifen zu den alttestamentlichen Propheten Jesaja und Jeremia und sind von ihnen erschüttert.

Am nächsten Tag gehen sie zur Messe, was Aufsehen im Ort erregt, nehmen Kontakt zu Pfarrer Jeufroy auf, der ihnen empfiehlt die Vorschriften der Kirche zu befolgen. Sie versuchen es. Soll man fasten oder nicht, was nützt die Beichte, wie geht man mit den Versuchungen der Fleischeslust um, wie meidet man die Todsünden? Liebe verlangt Opfer, Pécuchet kasteit sich selber.

„Gott in Gestalt der Vogelnester“

Dann kommt ein jüdischer Devotionalienhändler auf den Hof – sie tauschen Objekte aus ihrem „Mittelalter-Museum“ (285) gegen allerlei religiösen Krimskrams: einen Johannes der Täufer aus Wachs, die heilige Jungfrau mit blauem Mantel und Sternenkrone. Pécuchet, der frömmelt, nimmt durch den Umgang mit dem Pfarrer, ein geistliches Gehabe an, das ihn aber bald selbst anwidert. Bouvard lässt sich mit zu einer Maienandacht nehmen und erlebt eine pantheistische Aufladung seines verkümmerten religiösen Gefühls. „Gott offenbarte sich in seinem Herzen in Gestalt der Vogelnester, der Klarheit der Quellen, der Wohltat des Sonnenscheins“ (286).

Schließlich entschließt sich Pécuchet zu einer Marienwallfahrt zur Madonna von Delivandre, fragt Bouvard, ob er mit kommt, der antwortet: „Ich bin doch kein Einfaltspinsel“ (287), fährt aber doch mit – in einem Einspänner, denn eine Wallfahrt zu Fuß, der Weg beträgt vierzig Kilometer, ist ihnen zu anstrengend. Sie vertiefen sich in die Geschichte des Ortes, nehmen an einer Messe teil, Bouvard reißen die Litaneien der Jungfrau (Du Allerreinste etc.) zu ihr hin. Sie sind jedoch angewidert von dem Geschäft mit den Devotionalien. Zurück auf ihrem Hof entschließt sich Bouvard, anlässlich der Erstkommunion der Kinder des Orts am Abendmahl teilzunehmen. Der große Augenblick ist da. Aber was ist die Folge:

Zu wiederholten malen war ihm versichert worden, das Sakrament werde ihn umwandeln: nun lauerte er ein paar Tage auf den Blütenlenz in seiner Seele. Doch blieb er immer der gleiche. Wie? Das Fleisch des Herrn geht ein in unser Fleisch und hat keinerlei Wirkung zur Folge… (296)

Pécuchet stellt seine Frömmigkeit öffentlich zur Schau, liest auf der Straße Psalmen, man nennt ihn einen Tartuffe. Dann aber geht er den Weg der Verinnerlichung des Glaubens, versteht die Dogmen symbolisch, nimmt Zuflucht zur mystischen Literatur, ist aber enttäuscht von ihren Plattheiten.

„Päpstliche Sicherheit“ ärgert Bouvard

Bouvard hingegen greift zu dem Buch von Hervieu Kritik des Christentums, das die Dogmen in Frage stellt und historische Bibelkritik betreibt, er streitet darüber mit dem Pfarrer, über die Erbsünde, die Dreieinigkeit: Dessen „päpstische Sicherheit“ (302) ärgert ihn. Auch Pécuchet legt dem Pfarrer die Widersprüche der Bibel vor und nimmt, unzufrieden mit dessen Auskünften, seine Zuflucht zu transzendental-philosophischen und mythologischen Gedankengängen.

Der Mann in der Soutane rief immer, wenn er am Ende seiner Argumente war: „das ist ein Mysterium“ (304). Der Pfarrer versucht ihm zu entfliehen, doch Pécuchet geht ihm nach und verwickelt ihn eines Abends auf der Landstraße in ein langes und köstliches Gespräch über die Märtyrer.

Während eine Gewitterwolke aufzieht, streiten sie über die Zahl der Märtyrer, wieviel hat es wohl gegeben: Zwanzig Millionen, viel zu hoch – ein scharfer Windstoß fegt vorüber –, Pécuchet bestreitet die Legende von der thebäischen Legion und die 11000 Jungfrauen der heiligen Ursula – die ersten Regentropfen fallen –, die Katholiken haben mehr Juden, Moslems und Protestanten umgebracht als alle Römer zuvor – der Regen prasselt so stark herab, dass die Tropfen vom Boden wieder aufspringen –, auch die Inquisition wandte die Folter an, Damen von hohem Stand wurden in antiken Freudenhäusern bloßgestellt – an Pécuchets Mantel war kein Faden mehr trocken, das Wasser floss ihm den Rücken hinunter, doch der Streit geht weiter –,. Und selbst als der Regen nachlässt, kehrt keine irenische Stimmung ein.[3]

Einmal noch suchen sie den Pfarrer auf, der gerade beim Nachtisch ist und ihnen zwei Gläser mit Rosolio kredenzt. Es wird über Wunder diskutiert. Bei Gott ist alles möglich, und die Wunder sind ein Beweis für die Wahrheit der Religion. Aber es gibt doch Naturgesetze. Er durchbricht sie, um zu belehren, zu bessern. Aber es gibt doch falsche Wunder. Ja, sicher, aber wie soll man sie von den echten unterscheiden. Und so fort.

„Lieber Atheist als krittelnder Skeptiker“

Bouvard kippt seinen Rosolio hinunter. „Kurz und gut, die früheren Wunder sind nicht besser erwiesen als die von heutzutage; die der Christen werden mit denselben Gründen verteidigt wie die der Heiden.“ (311f) Der Pfarrer wirft vor Zorn seine Gabel auf den Tisch: „Ein Atheist, der Gott lästert, ist mir lieber als der krittelnde Skeptiker.“ (312) Auf dem Heimweg ist Pécuchet traurig, denn er hatte gehofft, Glaube und Vernunft zu versöhnen. Sie brechen den Verkehr mit dem Pfarrer ab.

Inzwischen waren zwei Waisenkinder in dem Dorf aufgetaucht, Victor und Victorine, die der Graf bei sich aufgenommen hatte. Sie erweisen sich als undankbar, stehlen und so weiter. Der Graf will sie wieder ins Waisenhaus stecken, da nehmen Bouvard und Pécuchet sich ihrer an:

Sie schafften sich mehrere Werke über Erziehung an und legten ihr System fest. Jeder metaphysische Gedanke war auszuschließen, und unter Anwendung der experimentellen Methode mußte man der Entwicklung der Natur folgen.(325)

Es beginnt das letzte Kapitel der fausti(roni)schen Prüfung bürgerlicher Dummheiten, das über Erziehung und ihr Scheitern. Flaubert starb vor Abschluss des Romans an einem Schlaganfall im Mai 1880. Der Roman erschien postum im März 1881.Man merkt dem Religionskapitel den Horror Flauberts vor Dogmatikern, Metaphysikern und Philosophen an. Bei der Lektüre der theologischen Schriften, die er lesen muss für das Theologiekapitel, ruft er aus:

Was für ein Haufen von Dummheiten. Was für eine Unverfrorenheit! Was mich empört, sind jene, die den lieben Gott in der Tasche haben und einem das Unbegreifliche mit dem Absurden erklären. Was für ein Hochmut so ein Dogma ist.“ Und weiter: „Nachdem ich in letzter Zeit eine Reihe katholischer Bücher gelesen habe, habe ich die Philosophie Lefevres zur Hand genommen, (‚das letzte Wort der Wissenschaft‘): gehört in die Latrinen geworfen. Das ist meine Meinung. Alles Ignoranten, alles Scharlatane, alles Idioten, die immer nur eine Seite des Ganzen sehen […].[4]

„Borniert, hilflos, widersprüchlich“

Urteile voller Verachtung über eine apologetische Literatur, die wahrscheinlich nichts Besseres verdient! Man muss sich wundern, dass es Flaubert trotz dieser Verachtung für das katholische Schrifttum seiner Zeit (über das evangelische hätte er vielleicht etwas milder, aber nicht grundsätzlich anders geurteilt) gelungen ist, in seinem Roman die Erkundung des Systems Religion und Glauben so unterhaltsam und amüsant vorzuführen. Die drei Hauptfiguren dieses Kapitels, die beiden Romanhelden und der Pfarrer sind in ihren Disputen so borniert, hilflos und widersprüchlich, dass man als Leser fast Mitleid mit ihnen hat und zugleich über sie lachen muss. Sie handeln nach dem Gesetz, nach dem sie angetreten sind.

Und die Themen sind ja so dankbar für eine ironisch-sarkastische Darstellung. Die Kirchengeschichte ist natürlich auch „ein Mischmasch von Irrtum und Gewalt“ (Goethe), Herrschaftsinteressen und Hofintrigen in Byzanz und Rom bestimmenden Lauf der Dinge. Voller Absurditäten ist die Dogmengeschichte der ersten Jahrhunderte mit ihren Versuchen, mit Hilfe antiker Philosophie Inkarnations- und Trinitätslehre auszuformulieren, der Sohn „wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater “, homoousios also und nicht homoiousios, der Heilige Geist, „der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht“, das berühmte filioque, oder doch nur aus dem Vater?, in einer Terminologie, die heute nur noch hymnisch oder ironisch nachvollziehbar ist. Denn „das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind.“(Goethe).

Die umfangreiche katholische Heiligentradition mit ihren pathetischen Frühzeit der Märtyrer, die vielen Sekten, Gnostiker, Nestorianer, Pelagianer et cetera, die Kämpfe zwischen Kaiser und Papst im Mittelalters, die Geschichte der Selbstdarstellung der Renaissance-Päpste in der Kunst, die Marienerscheinungen, die Frömmigkeitspraktiken mit ihren Entzückungen und Absurditäten, die Religionskriege nach der Reformation und so weiter, ein ergiebiges Material, in dem Bouvard und Pécuchet sich bedienen, mal ernsthaft suchend, mal provozierend.

„Neigung zu einem enthusiastischen Pantheismus“

Heinrich Heine konnte in den katholischen Symbolen noch die poetische Qualität derselben bewundern (etwa in der Jungfrauengeburt) und zuckte vor der destruktiven Häme zurück, weil er als romantischer Dichter ja selber mit Unwahrscheinlichkeiten und Übersteigerungen der Poesie hantierte, wenn auch stets ironisch gebrochen.

Flaubert aber ist angewidert von der Dummheit der Autoren, die so selbstgewiss über Gott und den Glauben reden, als hätten sie ihn in der Tasche, als könne das man Unbegreifliche in Dogmen fassen und mit Absurditäten erklären. Er lässt seine Helden die christlichen Ideen sprichwörtlich umzusetzen versuchen und dabei scheitern.

Die Differenz zwischen beiden ist dabei interessant. Pécuchet ist der mehr zur Frömmigkeit tendierende äußerliche Nachahmer, während Bouvard skeptisch bleibt, aber eine Neigung zu einem enthusiastischen Pantheismus hat. Er schätzt in den Symbolen das Poetische, in der Marienverehrung die Anbetung der Frau, in der Papstherrlichkeit die Selbstvergötterung, die er auch für seine Person sich vorstellen kann. Stets werden die Symbole und Sakramente an ihrem Anspruch gemessen, sie geben nicht her, was sie verheißen (etwa der Genuss des Abendmahls). Man kann aber nicht sagen, dass Flaubert sie grundsätzlich verhöhnt. Ihre Anstrengungen, Sinn in der Religion zu erfahren, werden auch ernsthaft dargestellt.

Das Eingeständnis der Differenz zwischen Verheißung und Erfüllung wäre also ein Weg, um mit dieser Enttäuschung umzugehen statt des üblichen „Man muss dran glauben“. Andererseits hat auch Bouvard und Pécuchets hartnäckiger Versuch, Glaube mit Vernunft und Wissenschaft zu versöhnen, etwas ebenso Verbohrtes wie die antimodernistische Haltung des Katholizismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Pfarrer Jeufroy ist die Beschränktheit in Person; er vertritt, was die Kirche lehrt, ist ein hilfloser Apologet. Wenn er nicht weiter weiß, sagt er stets: „Das ist ein Mysterium.“ Aber das Mysterium des Glaubens selber vermag er nicht zu erfassen, weil er eben die Dogmen unkritisch verteidigt.[5]

„Heiteres und zugleich ernstes Verhältnis zur Tradition“

Kurz vor seinem Tod hat Flaubert Guy de Maupassants Novelle Boule des Suif (Fettkügelchen) gelesen und sie als Meisterwerk gelobt. Hier wird erzählerisch die Realisation eines unabgegoltenen christlichen Glaubensinhalts eingelöst – das Abendmahl zwischen Verschiedenen in der Postkutsche, gestiftet von einer Prostituierten.

Dieser Weg narrativer Realisation uneingelöster christlicher credenda scheint verheißungsvoller als die fortgesetzte Anklage gegen die Monstrositäten und Irrwege des christlichen Kirchen, wie sie etwa Karl Heinz Deschner in seiner Kriminalgeschichte des Christentums jahrzehntelang betrieben hat.

Seitdem die Theologie sich der Kenntnisse der Humanwissenschaften bedient und Kirche sich mit der Diakonie vor allem als Hilfeinstitution profiliert, ist für die Kirchenkritik alten Schlags ohnehin nicht mehr so viel zu holen. Eher merken gegenüber dem christlichen Glauben konstruktiv eingestellte Literaten wie Felicitas Hoppe und Sybille Lewitscharoff kritisch an, dass die Theologie sich nicht mehr traut, verwegen zu glauben. Der alte Martin Walser entdeckt den jungen expressionistischen Karl Barth des Römerbriefs und zitiert ihn in seinen letzten Romanen ausgiebig.

Ironische Kirchenkritik a la Flaubert ist aber immer noch etwas, was Theologie und Kirche lernen müssen. Lernen müssen sie das heitere und zugleich ernste Verhältnis zu ihrer eigenen Tradition, Distanz und Nähe also.

[1] Zit. bei Jorge Luis Borges, Verteidigung des Romans Bouvard und Pécuchet, in: Gustave Flaubert, Bouvard und Pécuchet, Zürich 1979, 425. Alle Zitate im Text beziehen sich auf diese Ausgabe.

[2] Emile Fagues, zit. bei Borges (Anm. 2), 425.

[3] Nebenbei bemerkt muss Luis Bunuel seine Inspiration für sein kirchen- und religionskritisches Opus magnum, den Film Die Milchstraße, von Flaubert bezogen haben. Die dogmengeschichtlichen Gespräche unter Kellnern und Jägern über die Zweinaturenlehre und die Transsubstantiation ähneln doch sehr den Dialogen von Pfarrer Jeufroy, Pécuchet und Bouvard.

[4] Zit. Raymond Queneau, Bouvard und Pécuchet, in: Flaubert (Anm. 2), 391f.

[5] Ein später Reflex auf diesen Pfarrer ist Pierre Bourdieus Essay „Das Lachen der Bischöfe“ (Pierre Bourdieu, Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns, Frankfurt a.M. 1998, 186ff. Immer, wenn er mit Geistlichen diskutiert und sie fragt nach ihrer Einstellung zum Geld, zur Liebe, lächeln sie und sagen dann den Satz: „Bei uns ist das ganz anders.“ Was aber das andere ist, das können sie eigentlich nicht sagen. Ihr Lächeln ist das unbewusste Eingeständnis dieser Verlegenheit. Das hilflose Lächeln der Priester hat bis heute nicht aufgehört.

Hans-Jürgen Benedict

Hans-Jürgen Benedict war bis 2006 Professor für diakonische Theologie an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie des Rauhen Hauses in Hamburg. Seit seiner Emeritierung ist er besonders aktiv im Bereich der Literaturtheologie.