Die christliche Identität entscheidet sich nicht am Unterschied zwischen Glauben und Wissen. Glauben im christlichen Sinn ist vielmehr der Begriff für die Gewissheit und das bedingungslose Vertrauen auf Gott als Grund unseres Lebens und der ganzen Welt, meint Ulrich H. J. Körtner, Professor für Systematische Theologie an der Universität Wien.

Wer nichts weiß, muss alles glauben, sind die beiden Physiker Werner Gruber, Heinz Oberhummer und der Kabarettist Martin Puntigam überzeugt. Das Trio begründete die „Science-Busters“, die zur Atheismusszene gehören und mit ihren Bühnenprogrammen durch Österreich, Deutschland und die Schweiz touren. Glauben, so lautet eine gängige Redensart, heißt nicht wissen. Aber die Entgegensetzung von Glauben und Wissen ist ebenso vordergründig falsch wie hintergründig richtig. Zu fragen ist ja nicht nur, was „Glauben“, sondern auch, was „Wissen“ heißt.

Im christlichen Sinne meint Glauben das bedingungslose Vertrauen auf Gott als den Grund unseres Lebens und des Seins der ganzen Welt. Glaube ist der biblische Begriff für Gewissheit. Die Gewissheit des Glaubens betrifft nicht unser Wissen über die objektiv beschreibbare Wirklichkeit, sondern die Frage nach dem Sinn, dem Grund und der Bestimmung dieser Wirklichkeit und unseres Daseins. Wir können auch sagen: Der Glaube betrifft das Gewissen, das um Schuld und Vergebung ringt. Er ist sich der Erlösung und bedingungslosen Annahme durch Gott gewiss. Diese Gewissheit gibt durchaus etwas zu wissen und zu denken. Es gibt allerdings verschiedene Arten des Wissens: theoretisches Wissen, technisch-praktisches Wissen und religiöses Erlösungswissen. Wir können auch zwischen einem instrumentellen und einem Orientierungswissen unterscheiden. Werden diese unterschiedlichen Wissensformen nicht miteinander verwechselt und vermischt, entpuppt sich der Gegensatz zwischen Glauben und Wissen als Scheinkonflikt.

Die Kirchen haben diesen Scheinkonflikt freilich selbst dadurch gefördert, dass sie sich anfangs gegenüber den Kenntnissen der neuzeitlichen Natur- und Geschichtswissenschaft verschlossen haben. Die europäische Aufklärung hat dem Christentum einen Lernprozess abverlangt, der letztlich zu einem tieferen Verständnis des Glaubens geführt hat. Auch eine in hohem Maße durch wissenschaftliche Erkenntnisse geprägte Gesellschaft ist auf Sinnstiftung angewiesen, welche die Wissenschaft nicht zu leisten vermag. Das ist das Paradox der modernen Wissensgesellschaft. Sie kann nicht ohne die Ressource Vertrauen bestehen und letztlich auch nicht ohne Hoffnung. Allerdings macht die Wissenschaft immer wieder Versprechungen und weckt Hoffnungen, die über die Grenzen des Wissbaren hinausreichen. Hier deutet sich an, dass auch das moderne Wissen auf Glauben angewiesen bleibt. Bestes Beispiel ist die Ökonomie. Vieles auf den Finanzmärkten ist reine Glaubenssache. An den Börsen wird auf die Zukunft spekuliert. Aktienkurse sind keineswegs nur ein Index für zusammengetragene Informationen, sondern immer auch ein Indikator für Zukunftshoffnungen und -ängste. Der Wert des Geldes ist eine Frage des Vertrauens in den Staat, die Banken und die Währungshüter. Jeder Kredit ist buchstäblich eine Glaubenssache, kommt doch das Wort vom lateinischen „credo“ (ich glaube). Die Kreditwürdigkeit eines Kunden ist nur bis zu einem gewissen Punkt objektiv kalkulierbar. Letztlich spielen immer auch die persönliche Vertrauenswürdigkeit des Kreditnehmers und die Vertrauensbereitschaft des Gläubigers eine Rolle. Zwischen Gläubiger und Gläubigem besteht eben eine innere Verwandtschaft.

Kein blinder Glaube

Zwischen Glauben und Glauben gilt es freilich zu unterscheiden. Wir kennen den blinden Glauben, das blinde Vertrauen, das möglicherweise zu einem bösen Erwachen führt. Es gibt aber auch einen starken und tief empfundenen Glauben, der auf persönlicher Erfahrung beruht. Gläubige Menschen sind in der Regel keine Einfaltspinsel, und ein reflektierter und bewusst gelebter Glaube hat seine Gründe, über die er auch gedanklich Rechenschaft geben kann. Rational unumstößlich beweisbar wird er freilich nicht, Glaube und Vertrauen bleiben letztlich eine Frage der Herzensgewissheit. Man könnte meinen, der Widerpart des Glaubens sei der Zweifel. Doch so einfach liegen die Dinge nicht. Der Zweifel kann ein Ausdruck fehlenden Glaubens sein. Er kann sich sogar bis zur Verzweiflung steigern, die im Leben keinerlei Sinn sieht. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard (1813 – 1855) hat die unterschiedlichen Spielarten der Verzweiflung als Gestalten der Sünde beschrieben, wobei unter Sünde nicht ein moralisches Fehlverhalten, sondern ein Mangel an Gottvertrauen zu verstehen ist. Wir können auch sagen: Sünde ist Gottvergessenheit oder Blindheit für Gottes gütige Gegenwart. Der Zweifel kann aber auch ein Moment des Glaubens sein. Zum Glauben im biblischen Sinne gehört die Gabe der Kritikfähigkeit. Christlicher Glaube ist kritischer Glaube. Kritikfähigkeit aber besteht in der Fähigkeit zu fragen, und das heißt, recht verstanden, in der Fähigkeit zu zweifeln.

Der Zweifel gehört auch insofern zum Glauben, als es nach biblischem Zeugnis keinen unzweifelhaften Glauben gibt. Der Glaube kann im Lauf des Lebens immer wieder zweifelhaft werden. Das hat Martin Luther (1483 – 1546) als Anfechtung bezeichnet und eindrucksvoll beschrieben. Gottes Gegenwart ist nicht immer unzweifelhaft gewiss, weil uns Gott oftmals verborgen ist. In solchen Momenten sehen sich gläubige Menschen auf die Probe gestellt, gegen allen Augenschein das Vertrauen auf Gott nicht zu verlieren. Die Anfechtung kann regelrecht zur Zerreißprobe werden zwischen dem, was die Bibel und die Glaubensgeschichte des Christentums bezeugen, und der eigenen Lebens- und Welterfahrung. Allerdings steht die Gewissheit vor jedem Zweifel, wie schon der Philosoph Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) ausgeführt hat. Um etwas bezweifeln zu können, braucht es eine Grundlage, die man im selben Moment nicht in Zweifel zieht. Vor dem Zweifel steht das Vertrauen oder, wenn man so will, eine Form des Glaubens.

Ohne Vertrauen oder, wenn man so will, ohne Glauben kann kein Mensch leben. Die Frage lautet nur, worauf ein Mensch im Leben und Sterben vertraut, zu wem oder zu was er Vertrauen fasst. Martin Luther hat erklärt, worauf oder auf wen jemand sein ganzes Vertrauen setzt, das sei sein Gott – gleich, ob er für diesen letzten Anker im Leben das Wort Gott gebraucht oder nicht. So gesehen gibt es keinen Menschen, der nicht irgendeinen persönlichen Gott hat, und selbst die vermeintlich ganz und gar säkulare moderne Welt ist voll von Göttern. Es macht aber einen großen Unterschied, welchen Gott man verehrt, sei es den Gott des Geldes, sei es das Recht des Stärkeren, die eigene Nation, das Streben nach Ruhm, moralische Werte – oder aber den Gott der Bibel. Es steht also Glaube gegen Glaube. Selbst der moderne Atheismus ist, so betrachtet, noch eine Gestalt des Glaubens, und der von Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) verkündete Tod Gottes bedeutet mitnichten, dass die säkulare Moderne allen Glauben hinter sich gelassen hätte. Nur glaubt sie nicht mehr an den einen Gott, sondern an viele Götter. Man nennt sie Werte oder Ideale. Das Verlangen in der heutigen „Erlebnisgesellschaft“ (Gerhard Schulze) richtet sich auf das subjektive Erleben von Sinn, Authentizität und Daseinsglück. Vor gut einhundert Jahren schrieb der Soziologe Max Weber (1864 – 1920): „Die alten vielen Götter, entzaubert und daher in Gestalt unpersönlicher Mächte, entsteigen ihren Gräbern, streben nach Gewalt über unser Leben und beginnen untereinander wieder ihren ewigen Kampf. Das aber, was gerade dem modernen Menschen so schwer wird, und der jungen Generation am schwersten, ist: einem solchen Alltag gewachsen zu sein. Alles Jagen nach dem ‚Erlebnis‘ stammt aus dieser Schwäche.“ Diese Beschreibung passt auch auf unsere Gegenwart.

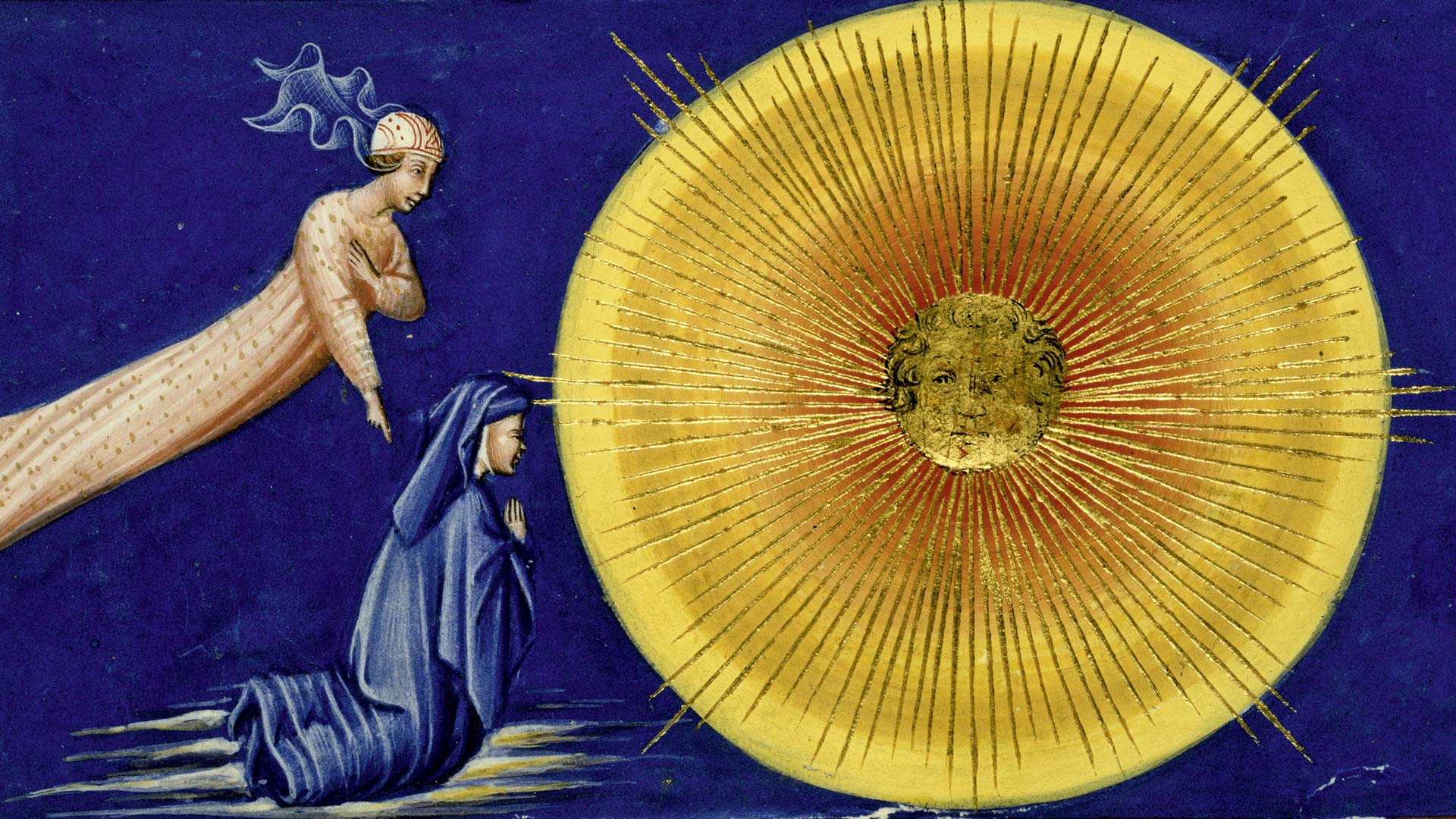

Der Kampf der aus ihren Gräbern entstiegenen Götter, von dem Max Weber sprach, ist die moderne Wiederkehr des Polytheismus, der Vielgötterei. Keineswegs hat jeder nur seinen einzigen Gott, und nicht jeder Glaube ist im gehaltvollen Wortsinn religiös. Es gibt gleichermaßen religiöse wie nichtreligiöse Antworten auf letzte Sinnfragen. Und diese Antworten, seien sie religiös oder nichtreligiös, sind keinesfalls alle gleich wahr, gleich gut und lebensdienlich. Wer im christlichen Sinn auf Gott vertraut, hofft nicht ins Blaue hinein, sondern setzt sein Vertrauen auf den Gott, der sich nach christlicher Überzeugung in Jesus von Nazareth als alles bestimmende Macht der Liebe offenbart hat, die den ganzen Kosmos umspannt. Und das ist Teil einer wie auch immer gestalteten christlichen Identität. Solcher Glaube entsteht nicht mit innerer Notwendigkeit, aber es ist eine Option, wie der Philosoph Charles Taylor und der Soziologe Hans Joas sagen. In Verbindung mit dem Glauben ist das Wort Option freilich missverständlich. Wir gebrauchen es zum Beispiel im Wirtschaftsleben, wo wir zwischen verschiedenen Waren und Dienstleistungen, die auf dem Markt angeboten werden, frei wählen können. Auch Religionen treten heute marktförmig auf. Die Religionsökonomie – eine Teildisziplin der Religionswissenschaft – betrachtet sie als Anbieter auf dem Markt der religiösen und weltanschaulichen Möglichkeiten (und Unmöglichkeiten), die zueinander in Konkurrenz stehen, teilweise aber auch kooperieren. Im christlichen Sinne zu glauben ist freilich nicht das Ergebnis eines distanzierten Abwägungsprozesses, der Vor- und Nachteile des Glaubens einer Kosten-Nutzen-Analyse unterzieht. Recht verstanden ist der Glaube eine unmögliche Möglichkeit, weil er nur dort entsteht, wo ein Mensch von Gott als der alles bestimmenden Wirklichkeit der Liebe passiv ergriffen wird und sich ihm hingibt.

Beschränkte Freiheit

Ich erhielt einmal eine Geburtstagskarte, auf der zu lesen stand: „Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft.“ Der Spruch stammt angeblich von Marie von Ebner-Eschenbach (1830 – 1916). Ich halte ihn für Unfug. Unsere übliche Vorstellung von einer selbstbestimmten Lebensführung ignoriert gern, dass unsere Autonomie und unsere Freiheit nur beschränkt und endlich sind. „Der Wunsch, alles durch sich selbst sein zu wollen, ist ein falscher Stolz“, so schreibt der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945). „Auch was man anderen verdankt, gehört eben zu einem und ist ein Stück des eigenen Lebens, und das Ausrechnenwollen, was man sich selbst ‚verdient‘ hat und was man anderen verdankt, ist sicher nicht christlich und im Übrigen ein aussichtsloses Unternehmen. Man ist eben mit dem, was man selbst ist und was man empfängt, ein Ganzes.“ Auch Selbstvertrauen entsteht gerade dann, wenn man sich nicht allein auf sich selbst verlässt. Es entsteht, wenn jemand anderer mir etwas zutraut. Auch Gott traut Menschen etwas zu. Darum schließen Gottvertrauen und Selbstvertrauen einander nicht aus.

Mit Gottes Wirken ist nicht nur dort zu rechnen, wo Menschen passiv sind, sondern auch dort, wo sie aktiv sind und ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Glaube ist ein besonderer Sinn für das Mögliche. Wie es nämlich einen Wirklichkeitssinn gibt, so auch – mit Robert Musil gesprochen – einen Möglichkeitssinn. Christlich gewendet: ein Sensorium für Gott als Grund neuer Möglichkeiten. Wer glaubt, dem ist mehr möglich, kann doch der Glaube, wie es im Neuen Testament heißt, sogar Berge versetzen (Matthäus 17,20). Wer glaubt, leugnet keineswegs die Welt der Fakten, aber er lässt sich nicht von der vermeintlich unumstößlichen Macht des Faktischen in die Knie zwingen.

Literatur

Diesem Text liegt ein Auszug aus dem Buch „Christsein auf evangelisch“ von Ulrich H. J. Körtner zugrunde, erschienen in der Evangelischen Verlagsanstalt, Leipzig 2021, 144 Seiten, Euro 12,–.

Ulrich H. J. Körtner

Dr. Ulrich Körtner ist Professor für Systematische Theologie an der Universität Wien.