In den "Elf Leitsätzen" zur Zukunft der Kirche, die die EKD jüngst zur Diskussion stellte, gehe es gar nicht um die Überwindung der Kirchenkrise, meint Gerhard Wegner. Der frühere Direktor des Sozialwissenschaftlichen Institutes der EKD sieht vor allem ein Ziel in dem Papier: Die Zerschlagung der Parochie.

Was soll man nun davon halten? Die EKD veröffentlicht ein von einem prominenten Gremium (Sechs Bischöfe!) verfasstes Papier mit „Elf Leitsätzen für eine aufgeschlossene Kirche“. Kaum wird Kritik deutlich, und zwar bereits an schlechten und unverständlichen Formulierungen, ist die Sache Thies Gundlach schon wieder peinlich. Umgehend rudert er zurück. Das Ganze wäre nur ein erster Aufschlag in einem „sich wiederholenden, Anregungen aufnehmenden Prozess“. Der Rat der EKD hätte sich den Text ohnehin noch nicht zu eigen gemacht. Vieles würde darin auch noch fehlen, so könnte es sein, dass Kinder und Jugendliche nicht vorkämen. Und die kritisierte Sprache hätte damit zu tun, dass das Papier der internen Verständigung dienen würde und deswegen in einer kirchlichen Fachsprache verfasst sei. Aber bis zur nächsten EKD Synode im November 2020 soll alles besser werden.

Damit ist klar, dass dieses Papier noch nicht das letzte Wort ist und über seine weitere Gestalt noch diskutiert werden wird. Zum Glück! Denn als ich das Papier zum ersten Mal las, habe ich es wegen seiner mangelhaften Präzision gleich wieder weggelegt. Was soll man zum Beispiel von Sätzen halten, wie: „Kirche vor Ort nutzt virtuelle Räume, um die Gemeinschaft des Leibes Christi auf vielfältige Weise zu stärken.“? Whow! Und noch unklarer: „Die evangelische Kirche braucht eine differenzierte analytisch aufmerksame Selbstwahrnehmung ihres geistlich-gottesdienstlichen Lebens, um die Bedeutung des traditionellen Sonntagsgottesdienstes in Relation zu setzen zu den vielen gelingenden Alternativen gottesdienstlichen Feiern und christlicher Gemeinschaft.“ Hä? Auch eindrucksvoll die Forderung nach der „Bereitstellung christlicher Sozialisationsräume für junge Menschen, dort, wo die familiäre Weitergabe des Glaubens zunehmend wegbricht.“ Was, bitte schön, sind denn: „christliche Sozialisationsräume“? Das Papier zeugt von viel Unsicherheit, ist schlecht redigiert und wirft kein gutes Licht auf seinen Autor/ seine Autorin - wer auch immer das gewesen ist. Denn die als Mitglieder der Arbeitsgruppe Genannten können es nicht wirklich gewesen sein. Dann hätte das Papier Qualität. Wenigstens diese Hoffnung lasse ich mir nicht nehmen.

Deswegen sollte man die Leitsätze auch nicht direkt beim Wort nehmen sondern eher eine Art symptomatischer Lektüre betreiben. Also versuchen herauszufinden, was denn die wirklichen Interessen des Verfassers sein könnten. Thies Gundlach, Cheftheologe der EKD, beschreibt das Ziel des Papiers überraschend so: Es ginge darum, das kirchliche „Netzwerkverständnis“ zu entfalten. „Wir suchen dafür Partner zu gewinnen, die für eine Humanität mit christlichen Wurzeln einstehen. Das ist ein neuer Schwerpunkt für die evangelische Kirche.“ (idea-spektrum 29,2020). Dagegen spricht natürlich nichts. Aber man staunt dennoch: Ist das wirklich ein neuer Schwerpunkt? Hat die Kirche das nicht schon immer gemacht?

Umwandlung der Kirche in ein Netzwerk bedeutet faktisch ihre Auflösung in die - hoffentlich christlich-humane - Gesellschaft. Warum auch nicht! Das wäre zumindest eines der klassischen liberaltheologischen Ziele seit mindestens 200 Jahren. Dem müssten die letzten Bastionen eines kirchlichen Christentums weichen. Und in der Tat: dieses Ziel findet sich ausdrücklich in dem Papier.

Drei harte Anliegen

Worum geht es also? Rückt man die unklaren Äußerungen, Widersprüchlichkeiten und das nur Angedeutete ins rechte Licht, so lassen sich drei harte Anliegen identifizieren, um die es dem Autor zuvörderst geht:

- Zum einen der Rückbau kirchlicher Strukturen allgemein.

- Dies zum zweiten präzisiert vor allem als die Zerschlagung der parochialen Strukturen.

- Und schließlich zum dritten die gegenseitige Versicherung, diese Prozesse mittels eines entschlosseneren Leitungshandeln als bisher durchzusetzen.

So gesehen geht es um eine strategische Aufstellung der Leitung der Kirche für die zu erwartenden Verteilungskämpfe um die wahrscheinlich drastisch weniger werdenden kirchlichen Ressourcen. Das ist ganz und gar nicht illegitim, sondern muss als Aufgabe der Kirchenleitungen gerade in diesen Krisenzeiten anerkannt werden. Und es dient der Diskussion, wenn entsprechende Interessenlagen möglichst deutlich und ohne Verharmlosung und Verschleierungen herausgestellt werden.

Im Einzelnen:

- Dass ein Rückbau kirchlicher Strukturen ansteht, liegt auf der Hand und wird in dem Papier immer wieder betont. Es geht zu Recht nicht mehr um die Frage, ob dies überhaupt nötig sei, sondern wie er so vollzogen wird, dass gleichzeitig die Handlungsfähigkeit der Kirche erhalten bleibt oder sogar gestärkt werden kann. Hierzu enthält das Papier sogar einen konkret bezifferten Vorschlag, nämlich 15 % der bisherigen Verwaltungskosten einzusparen und in innovative Projekte umzubuchen. Zudem sollen 10 % der kirchlichen Haushalte als „geistliches Risikokapital“ zur Verfügung gestellt werden. Beides ist vollkommen richtig und wird sicherlich viel Zustimmung finden. Darüber hinaus ist die Argumentation allerdings unklarer. So sollen Auswahl und Prioritätsentscheidung auf der Grundlage klarer und evidenzbasierter (!) Kriterien getroffen werden und nicht dem Selbsterhaltungsinteresse von Teilbereichen dienen. Gut! Aber welche Kriterien sind das? Auf ihre Benennung käme es ja gerade an. Als positiv werden lediglich Prozesse eines freiwilligen Zusammengehens in größere Einheiten und selbstgesteuerte Kooperationen genannt. Gerade das kann jedoch dem schlichten Selbsterhaltungsinteresse dienen. Hier ist – freundlich gesagt – ganz viel völlig offen.

- Sucht man nun weiter nach Konkretisierungen für das Runterfahren kirchlicher Strukturen so wird an mehreren Stellen die schon spätestens seit „Kirche der Freiheit“ allseits bekannte Attacke auf die Ortsgemeinden gefahren. So heißt es deutlich: „Parochiale Strukturen werden ihre dominierende Stellung als kirchliches Organisationsprinzip verlieren. Es werden neue Formen der Versammlung um Wort und Sakrament entstehen, die Bedeutung situativ angepasster Formen wird zunehmen.“ In den Parochien ginge es um Formen einer Vereinskirche mit traditionellen Gemeinschaftsformen, die aus der Sicht des Autors wohl nur noch als resonanzlos zu gelten hätten. Dagegen werden dann geheimnisvolle „Resonanzräume“ beschworen, „in denen Herz und Seele berührt und die zeugnishafte Präsenz in der Gesellschaft bestärkt“ werden kann. Hartmut Rosas Sozialromantik schlägt mal wieder voll durch.

- Was auffällt ist, dass die Aussagen zur Ortsgemeinde in indikativischer Form getroffen werden: es werde so sein. Der Indikativ verschleiert, dass es hier um bewusst zu treffende Richtungsentscheidungen geht, die erst noch gefällt werden müssen. Dabei wäre es natürlich schön, wenn tatsächlich neue Formen der Versammlung um Wort und Sakrament entstünden. Nur zeichnet sich in dieser Richtung bisher nichts, aber auch gar nichts, ab. Mit einem religiösen Leben außerhalb der kirchlichen Mauern ist es nicht weit her. Die eingeforderte Evidenzbasiertheit von Entscheidungen sieht anders aus.

- Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass bei der Zerschlagung der ortsgemeindlichen Strukturen das Herz des Autors schlägt. Denn das ist die deutlichste Ansage im gesamten Papier. Daraus erhofft man sich offensichtlich die meisten Einspareffekte. Aber nicht nur das. Damit einher geht auch die Hoffnung auf neue netzwerkartige, „situativ angepasste Formen“ als einer flexiblen Präsenz von Kirche an wechselnden Orten. Sie werden wichtiger werden, „als das klassische Modell einer Vereinskirche mit ihren statischen Zielgruppenangeboten“, so wird behauptet. „Situativ und flexibel“ anstelle von „Kirche im Dorf“ und „Gemeinde“ im städtischen Quartier. Auch die bereits erwähnten „christlichen Sozialisationsräume“ für junge Menschen jenseits ihrer Familien sind wohl so gedacht. Das Ganze reagiere auf die Pluralisierung der Sozialformen geistlichen Lebens und nehme - endlich - die Individualisierung ernst. Allerdings wird in dem Papier weiterhin dauernd der Begriff Gemeinschaft verwendet wird, der ja gerade in diesem Kontext problematisch ist. Zudem heißt es auch, man wolle die der Kirche Verbundenen stärker unterstützen – beschädigt aber gerade deren Lebensräume in den Gemeinden. Um diesen Widerspruch zu lösen, werden sicherlich noch einige klassisch kirchliche Überwölbungsformeln entwickelt werden.

- Und wenn man sich schließlich fragt, wie diese Veränderungen durchgesetzt werden sollen, so wird völlig realistisch herausgestellt, dass beim Rückgang der Ressourcen Entscheidungen immer wichtiger werden. Entsprechend wird ein gemeinsamer Leitungswille beschworen, den keine Abweichler beeinträchtigen sollen. Während man früher gesellschaftliche Veränderung durch Organisationausbau auffangen konnte, sei nun die ungleich anspruchsvollere Aufgabe gestellt, Konzentration und Profilierung des kirchlichen Handelns mit weniger Ressourcen voranzubringen. Interne Streitigkeiten, nebeneinander agierende und selbstbezüglich Institutionen würden diese Prozesse schwächen. Bedenkenträger diejenigen, die selbstbezüglich argumentieren – haben keinen Platz. Ja: „Es gilt Beharrungskräfte einzuhegen.“ (Vielleicht in einen Reservat?) Die Entscheidungen dürften aber den „Maßstäben christlicher Gemeinschaftsbildung“ (was, um alles in der Welt, ist damit gemeint?) nicht widersprechen. Zudem soll die kirchliche Leitung weniger hierarchisch agieren und Verantwortlichkeiten klarer auf die Ebene der jeweils Handelnden delegieren. Das wenigstens klingt gut. Mein Eindruck ist allerdings, dass sich in den letzten Jahren bürokratische Verfahren bis in die unterste Ebenen hinein enorm verschärft haben.

Fasst man so den harten Kern des Textes zusammen so wird der drastische Gestaltungswille des Autors deutlich: Es geht um eine andere Organisationsstruktur der Kirche als bisher. Sie soll nicht mehr auf vermeintlich statischen parochialen Vereinsstrukturen beruhen, sondern in neuen Formen einer flexiblen, situativen Präsenz bestehen. Die Hoffnung ist, mittels dieser Präsenzformen neue „Resonanzräume“ für den christlichen Glauben öffnen zu können. Und alle sollen wissen: das kommt sowieso. Widerstand ist zwecklos.

Verfall wird in Vielfalt umgewandelt

Ich interpretiere das nun so: es geht gar nicht wirklich um die Bekämpfung der Kirchenkrise. Sie wird nur zum Anlass genommen, mal wieder eine eigentlich alte Vision von angeblich bisher unerschlossenen und offenen „Möglichkeiten und Chancen einer evangelischen Kirche, die Teilhabe ermöglicht, Gemeinschaft lebt und ihren Glauben authentisch bezeugt“ zu propagieren. So gebe es z.B. zwar in Zukunft weniger Gottesdienste, aber sie würden vielfältiger werden. Und das gelte für alle möglichen kirchlichen Handlungsbereiche. Wenn der Ballast der Kirchengemeinden erst einmal abgeschüttelt ist, öffnet sich endlich der Weg ins Freie. Der Text vollzieht so eine bekannte zutiefst verschleiernde Kehre: der faktische „Verfall“ der Kirche wird in eine fiktive „Vielfalt“ umgedeutet. Zwar werden wir weniger, aber vielfältiger – und handlungsfähiger, eben weil wir kleiner sind. Eine ähnliche Umdeutung der realen Situation vollzog sich bereits in der Titelgebung der letzten Kirchenmitgliedschaftsstudie. Obwohl sie einen drastischen Rückgang von Kirchlichkeit und religiöser Kommunikation (nicht zuletzt auf kirchengemeindliche Situationen) nachwies, erschien sie dann unter dem beschönigenden Titel: „Vernetzte Vielfalt“.

Macht man sich jedoch realistisch klar, was hier angestrebt wird: der Rückbau der parochialen Grundstrukturen und ihre Ersetzung durch situativ flexible Handlungsformen, so wird leicht erkennbar, was passieren wird. Tatsächlich wird dann die Kirche unsichtbar. Die gute alte vom Soziologen Thomas Luckmann (1927-2016) propagierte unsichtbare Religion in einer unsichtbaren Kirche als Vollendung des Protestantismus! Sollte es tatsächlich so kommen, so entsteht nicht mehr Vielfalt, sondern ein kirchliches Ruinenfeld aus verlassenen Dorfkirchen und verkauften Pfarrhäusern. Und das soll dann ein „Resonanzraum des Evangeliums“ sein?

Aber überhaupt: was soll mit situativ flexiblen Strukturen als Ersatz für die angebliche parochiale Statik denn eigentlich gemeint sein? Kasualagenturen? Wanderprediger? Im bayerischen Reformkonzept „Profil und Konzentration“ werden die Ortskirchengemeinden ausdrücklich in die Entwicklung solcher Angebote eingebunden, ja sie werden mit zu ihren Trägern gemacht, so dass sich gar keine Alternative zwischen ihnen und neuen Wegen entwickeln muss. Davon hat der Autor der elf Leitsätze offensichtlich noch nichts gehört. So, wie das hier formuliert wird, sind all diese Aussagen schlicht leichtsinnig. Aber Thies Gundlachs Behauptung, dass es hier um die Netzwerkstrategie der EKD ginge, könnte tatsächlich doch stimmen.

Die Kirche wird als Ortskirchengemeinde wahrgenommen

Man muss kein dogmatischer Verteidiger der Ortskirchengemeinden sein, um nüchtern ihre Bedeutung für die Existenz von Kirche überhaupt anzuerkennen. Vieles, was in diesem Papier als notwendige Leistung der Kirche angesehen wird, wird nach wie vor in der Masse von den Ortsgemeinden erbracht. Und wenn es heißt, dass man sich in Zukunft stärker auf die Glaubensweitergabe und das Zugehörigkeitsfühl konzentrieren will, dann geht dies nur mit den Ortskirchengemeinden zusammen. Auch die Pflege von ehrenamtlicher Betätigung in der Kirche beruht zum ganz großen Teil auf diesen Strukturen. Aber vor allem gilt, dass die Ortskirchengemeinden für die evangelischen Kirchenmitglieder der Fokus ihrer Identifizierung mit der Kirche sind. Jene etwa 45 % der evangelischen Kirchenmitglieder, die sich ihrer Kirche näher verbunden fühlen, fühlen sich zugleich der Ortskirchengemeinde verbunden. Sie ist bisher der Dreh- und Angelpunkt von Kirchlichkeit. Was natürlich nicht heißt, dass sie nicht beträchtliche Schwächen aufweisen würde. Aber man muss doch sehen: die Schwächen der Ortskirchengemeinden sind die Schwächen der evangelischen Kirche insgesamt. Es gibt in der Öffentlichkeit daneben so gut wie keine andere Kirche. Zumindest in dieser Hinsicht kann ich den diesbezüglichen Thesen von Günter Thomas nur zustimmen.

Woher rührt eigentlich diese Verachtung der Gemeinden, insbesondere bei der EKD? Warum werden die umfangreichen neueren Forschungen zur Kirchengemeinde, wie sie gerade von der EKD betrieben werden, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen?. So liefert die jüngste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD viel exzellentes Material zur Situation in den Gemeinden und das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD publizierte ein erstes „Kirchengemeindebarometer“, dem bald ein zweites folgen wird. Die geforderte Evidenzbasiertheit von Entscheidungen über die Zukunft kirchlicher Strukturen scheitert wohl doch dann ganz schnell, wenn die eigenen Feindbilder ins Wanken geraten.

Evidenzbasierte Kirchenentwicklung

Statt mal wieder die Kirchengemeinden zu Sündenböcken des kirchlichen Niedergangs zu machen, sollten sich die leitenden Gremien auf eine Reihe von grundsätzlichen Herausforderungen verständigen, die auch mit weniger Ressourcen in Zukunft angegangen werden müssen. Dazu zählt an allererster Stelle die auch in den elf Leitsätzen angesprochen Herausforderung der Weitergabe des Glaubens. Hieran hängt in der Tat alles. Denn: religiöse Sozialisation bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist nicht nur die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt Christen gibt, sondern weit mehr noch dafür, dass Kirche überhaupt noch wahrgenommen wird. Wer nie in einen Gottesdienst eingeführt worden ist, erlebt ihn als eine fremde Welt.

Zum Glück verfügt die Kirche noch durch ihre parochiale Präsenz über viele Möglichkeiten der Erreichbarkeit von Kindern und Familien und der Kooperation mit ihnen. Das umfasst Tausende von Kindertagesstätten und ist so den Lebenswelten nah, präsent und zugänglich. Ihre Arbeit muss besser in die Kirchengemeinden integriert sein, weswegen die vielfache organisatorische Trennung von Gemeinden und Kitas grundfalsch ist. Gerade dadurch werden die Gemeinden erst zu jenen statischen Gebilden, als die sie im Papier charakterisiert werden; die eigene Kita zwingt sie gerade, jenen zu begegnen, die besonders in der Gefahr stehen, auszutreten.

Die Leitsätze unterstreichen die Notwendigkeit, religiöse Bildung auf allen Ebenen zu fördern, heben dabei allerdings vor allem auf die Weitergabe von Glaubenswissen ab. Religionspsychologisch ist jedoch die Einführung in die „Welt des Glaubens“, seiner Atmosphären, von viel entscheidender Bedeutung als die Wissensvermittlung. Religion ist weit mehr als das und wirkt körperlich. Sie braucht reale Räume der religiösen Erfahrung und ist deswegen von der Präsenz von Kirchen vor Ort nicht zu lösen.

In dieser Hinsicht ist sodann ein entschlossenes Bemühen, unsere Gottesdienstkultur aus ihrer Krise herauszuführen, absolut vorrangig. Im Text wird von einer Stärkung der Liebe zum Gottesdienst gesprochen. Sie aber muss überhaupt erst geweckt werden. Wir wissen, dass insbesondere der Sonntagsvormittagsgottesdienst auch von Kirchenmitgliedern als nicht besonders attraktiv oder gar stärkend erlebt wird. Von Margot Käßmann stammt der schöne Satz: „Unsere Gottesdienste müssen so sein, dass man nicht durch die Woche kommt, wenn man nicht dagewesen ist.“ Das wäre eine Zielvorgabe, die alle Anstrengungen wert ist.

Sodann gilt es die Verknüpfung von Kirchenmitgliedschaft, religiöser Kommunikation und prosozialem Handeln ernst zu nehmen. Kirchenmitglieder und auch Konfessionslose haben ein großes Interesse am sozialen Engagement von Christenmenschen und der Kirche insgesamt. Faktisch baut sich Kirchenmitgliedschaft nicht nur nebenbei sondern ganz zentral über die Wahrnehmung einer sozial engagierten und insofern diakonischen Kirche auf. Die Kommunikation über soziale Themen und das eigene prosoziale Engagement sind Anliegen der Kirchenmitglieder und zwar in einem höheren Ausmaß, als man das sonst in der Bevölkerung findet. Dies gehört elementar und konstitutiv zur Kirche dazu. Es gibt keine Kirche ohne Möglichkeiten eines prosozialen Engagements. Wenn Kirche nach wie vor über funktionierende Resonanzräume verfügt, dann hier. Dazu allerdings wird in den elf Thesen überhaupt nichts gesagt. Das ist schlicht unverständlich und auch für eine denkbare Netzwerkstrategie der Kirche fatal.

Und schließlich bleibt ganz viel in Sachen Mitgliederkommunikation zu tun. Gerade die euphorisch erwähnten Möglichkeiten digitalisierter Kommunikation erleichtern den Ausbau der gelebten Beziehungen zu den Kirchmitgliedern erheblich. Die Aufgeweckteren in den Kirchen nutzen dies ja auch bereits. Kirchenaustritte erfolgen vor allem deswegen, weil viele Mitglieder gar nicht mehr wissen, was Kirche wirklich macht und sie sie entsprechend auf einer ganz grundsätzlichen Ebene überhaupt nicht mehr wahrnehmen können. Das hat auch viel mit ihrer schwächer werdenden Präsenz in der Öffentlichkeit zu tun. Man sollte aus diesem Grund deswegen vor regelmäßig durchgeführten Kampagnen auf allen medialen Kanälen nicht zurückschrecken und dabei auch kreative Provokationen, paradoxe Intervention, nicht scheuen. Nur so lässt sich Indifferenz durchbrechen.

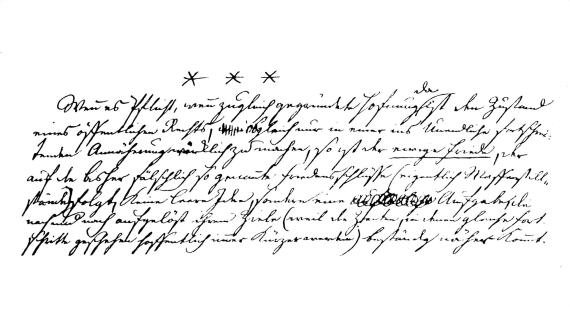

Zum Schluss

Ein schlechtes Papier hat den großen Vorteil, dass man es gut kritisieren kann. Hätte die EKD ein perfekt ausbalanciertes, alle möglichen Perspektiven integrierendes, mit leuchtenden Formulierungen versehenes Gesamtkonzept vorgelegt, wäre die Diskussion sehr viel weniger lustvoll. Insofern kann man dem unbekannten Autor denn auch wiederum dankbar sein, dass er aus seinem Herzen keine Mördergrube machte und seine Träume einer resonanzsensiblen christlichen Gemeinschaft entfaltet. Dabei verheddert er sich in den Begrifflichkeiten und Strukturen. Aber Dennoch kann die Diskussion zu mehr Klarheit darüber beitragen, was angesichts des Niedergangs der Kirchenmitgliedschaft in der nächsten Zeit tatsächlich getan werden kann. Mehr denn je muss die Kirche über ihren Weg selbstbezüglich, d.h. unter Bezug auf ihren Auftrag, entscheiden. Niemand nimmt ihr das ab.

Gerhard Wegner

Gerhard Wegner ist Direktor i.R. des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD. Er lebt in Coppenbrügge.