Der verkörperte Jesus

Mahatma Gandhi, die „Große Seele“, hat seine Ethik der Gewaltlosigkeit interreligiös begründet. Für sein Verständnis der Gewaltlosigkeit wurden vor allem drei heilige Texte wichtig: die Bhagavadgita, die Lehren Mahaviras und die Bergpredigt, erläutert der Theologe und Publizist Martin Bauschke zum 150. Geburtstag des indischen Freiheitskämpfers.

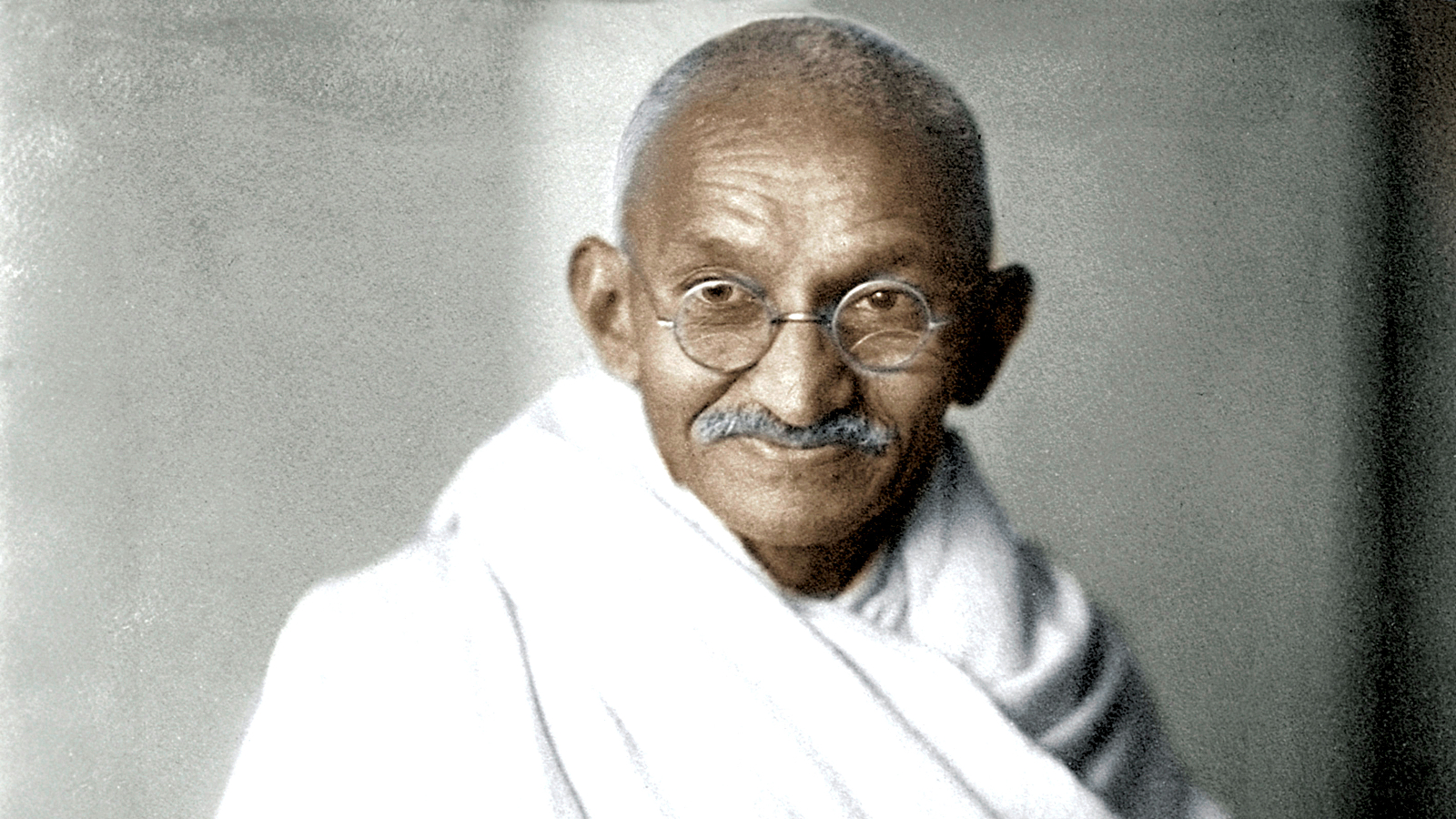

Mohandas Karamchand Gandhi (1869 – 1948) ist neben Buddha wohl der wirkungsmächtigste Inder aller Zeiten, weltweit gefeiert als „Apostel der Gewaltlosigkeit“. Als er 1915 von Südafrika nach Indien heimkehrte, begrüßte ihn der bengalische Dichter Rabindranath Tagore als Mahatma, als „Große Seele“. Dieser Ehrentitel ist zu seinem Eigennamen geworden.

Hindus sind der Ansicht, Gandhis Ethik sei der Leuchtturm ihrer Ethik im 20. Jahrhundert. Doch was ist das Hinduistische an Gandhis Ethik? Die eigentlichen Quellen seiner Ethik finden sich nicht im Hinduismus selbst, sondern im Jainismus und im Urchristentum. Gandhi verkörperte Jesus und vor allem Mahavira, den Stifter des Jainismus. Seine Ethik der Gewaltlosigkeit ist interreligiös begründet. Eben deshalb ist sie seit jeher transkulturell anschlussfähig. Für Gandhis Verständnis der Gewaltlosigkeit wurden vor allem drei heilige Texte wichtig: die Bhagavadgita, die Lehren Mahaviras und die Bergpredigt. Die Bhagavadgita („Gottes Gesang“) ist ein Gedichtzyklus innerhalb des Mahabharata-Epos. 1925, mitten im Kampf um die Befreiung Indiens vom Kolonialismus, bekennt Gandhi: „In der Bhagavadgita finde ich einen Trost, den ich selbst in der Bergpredigt vermisse. Wenn mir manchmal die Enttäuschung ins Antlitz starrt, wenn ich, verlassen, keinen Lichtstrahl erblicke, greife ich zur Bhagavadgita.“

Freilich ist in diesem Epos kaum von Frieden und Gewaltlosigkeit die Rede, im Gegenteil. Die Gita war unbestreitbar die zentrale Quelle für Gandhi, aber eine höchst ambivalente. Daher hat er sie allegorisch ausgelegt. Genauer noch, Gandhi hat die zweideutige Gita mit einer „Brille“ gelesen, die nicht aus dem Hinduismus selbst stammte. Wer Gandhi eigentlich von der Gewaltlosigkeit überzeugt hat, war Mahavira (gestorben um 470 v. Chr.). In Gujarat, wo Gandhis Geburtsort liegt und er aufgewachsen ist, leben seit jeher viele Jainas. Zu ihnen unterhielten Gandhis Eltern freundschaftliche Beziehungen. Jaina-Mönche mit ihren Bettelschalen wurden in seinem Elternhaus freundlich bewirtet. Der junge Gandhi erhielt einen Jaina-Mönch als Lehrer. Diese Mönche, die in Gujarat bis heute ein normaler Anblick sind, sind in Wahrheit „die kompromisslosen Apostel der Gewaltlosigkeit“, wie der Gandhi-Biograph Heimo Rau feststellt. Die Zeitgenossen Buddha und Mahavira waren die schärfsten Kritiker der relativistischen hinduistischen Ethik, die je nach Kaste und äußerer Erfordernis für Gewalt oder für Gewaltverzicht votiert.

Für Mahavira galt das Nichtverletzen (ahimsa) unbedingt und universell: in allen Situationen und gegenüber allen Wesen. Nur so könne der Kreislauf der Gewalt durchbrochen werden. Diese Einsicht verdankt Gandhi Mahavira. Und er hatte noch eine weitere Quelle, die ihn zur Gewaltlosigkeit inspirierte: das Leben und die Lehre des Jesus von Nazareth. Dessen Einfluss auf Gandhi war wohl nachhaltiger als auf viele Christen. Martin Luther King meinte: „Gandhi war vermutlich der erste Mensch in der Geschichte, der Jesu Liebesethik über eine bloße Beziehung zwischen Einzelpersonen hinaus zu einer mächtigen und wirksamen sozialen Kraft in großem Maßstab erhob.“ Die Essenz der christlichen Friedensethik findet sich in der Bergpredigt, in der Jesus die Friedensstifter als „Söhne Gottes“ bezeichnet und zur Feindesliebe aufruft. Davon war Gandhi fasziniert. Als er 1924 wegen seiner gewaltfreien Aktionen einmal mehr von den Briten inhaftiert worden war, schrieb er: „Ich finde im Neuen Testament keine Rechtfertigung des Krieges. In meinen Augen ist Jesus einer der größten Propheten und Lehrer, die der Welt je gegeben wurden.“

Gandhi gebrauchte zunächst andere Namen für seine Methode wie „passiver Widerstand“ oder „ziviler Ungehorsam“, doch trafen sie nicht den Kern seines Anliegens. Schließlich prägte er den Ausdruck Satyagraha – ein neues Wort für eine neue Methode. Satyagraha ist aus zwei Sanskrit-Wörtern zusammengesetzt: satyam „(göttliche) Wahrheit“ und agraha „ergreifen, festhalten“. Was ist damit gemeint? Fünf Merkmale seien hier benannt. Erstens: Der Wahrheit, für Gandhi ein Synonym für Gott, galt sein Hauptanliegen. Daher verstand er sein Leben, je länger je mehr, als eine „Geschichte (s)einer Experimente mit der Wahrheit“, wie Gandhi 1929 seine Autobiographie übertitelte. Wahrheit war für ihn etwas, das getan werden musste, womit also auch experimentiert werden konnte. Satyagraha als Festhalten an der Wahrheit ist kein Theorem, sondern Praxis der Wahrheit, man könnte auch sagen: Verwirklichung Gottes. Diese ist durch vielerlei Aktionen möglich: Boykotts, Streiks, Kampagnen, Protestmärsche, Fasten, Gelübde. Satyagraha versteht sich zweitens als eine gewaltfreie Strategie, bei der das Ahimsa-Axiom zur Anwendung kommt. Ist die Verwirklichung Gottes das Ziel, so ist die Gewaltfreiheit der Weg zu diesem Ziel. Denn wie Mahavira, Buddha und Jesus ist Gandhi überzeugt, dass nur der völlige Gewaltverzicht die Spirale der Gewalt durchbricht und den Gegner davon überzeugen kann, seinerseits darauf zu verzichten. Doch Gewaltfreiheit ist für Gandhi mehr als Gewaltverzicht. Sie beginnt lange vor jedem äußeren Konflikt im einzelnen Satyagrahi in Form von Selbstläuterung und Askese: „Identifizierung mit allem, was lebt, ist unmöglich ohne Selbstläuterung, ohne Selbstläuterung muss die Einhaltung des Ahimsa-Gebotes ein leerer Traum bleiben. Gott kann nie von jemandem realisiert werden, der nicht reinen Herzens ist.“

Satyagraha ist zum Dritten eine politische Strategie. Sie sucht das Gespräch, weil der Satyagrahi überzeugt ist, dass der „Feind“ sein potentieller Partner ist. Für Gandhi war das Gegenmodell Duragraha („Festhalten an Gewalt und Macht“) eine Art Monolog, wohingegen Gewaltfreiheit automatisch auf Verständigung ziele. Gandhi ließ das Denken in Feindbildern hinter sich. Der Satyagrahi verwirkliche Gott durch sein gewaltfreies Engagement deshalb, weil er dadurch die Einheit und den Frieden der unteilbaren Menschheitsfamilie fördert. Anders als ein Duragrahi, der droht, tötet und zerstört, sucht der Satyagrahi zu überzeugen und zu gewinnen. Gandhi wurde von seinen Anhängern oft missverstanden, weil sie dachten, ein Satyagrahi verhalte sich rein defensiv, widerstehe bloß dem Unrecht. Doch Satyagrahis sind viertens konstruktiv und kreativ, indem sie sich für neue Formen des Zusammenlebens, für soziale Gerechtigkeit, die Befreiung von Armut, die Verbesserung der Bildung engagieren. Die ersten Orte, an denen Gandhi mit diesen neuen Formen experimentierte, waren die Ashrams. Er hat selbst einige in Indien wie auch bereits in Südafrika gegründet. Sie existieren teilweise bis heute. Satyagraha ist schließlich eine Strategie, die Furchtlosigkeit erfordert sowie die Bereitschaft, Schläge und Schmerzen, Gefängnis und Tod in Kauf zu nehmen. Dies galt auch und zuerst für Gandhi selbst, der solche vorbildliche Opferbereitschaft im Schicksal Jesu erkannte.

Trotz zwölfmaliger Nominierung hat Gandhi nie den Friedensnobelpreis erhalten. Sein Wirken ist am Ende sogar tragisch gewesen. Seine Strategie scheiterte. Sie konnte weder die religiöse Teilung des Subkontinents in das mehrheitlich hinduistische Indien und in das überwiegend muslimische West- und Ostpakistan verhindern noch die damit verbundene Gewalt. Zwar hatte Gandhi dem Land zur Unabhängigkeit verholfen und war zum „Vater“ der Nation ausgerufen worden, doch um einen hohen Blutzoll. Die Migrationsbewegungen in entgegengesetzte Richtungen, die religiösen Säuberungsaktionen und Vertreibungen kosteten Hunderttausende und letztlich ihn, selbst am 30. Januar 1948 das Leben.

Verehrt wie nie zuvor

Sein Scheitern reicht noch viel tiefer. Zwei seiner engsten Schüler haben seine Strategie ins Gegenteil verkehrt, sobald sie an die Macht gelangt waren. Jawaharlal Nehru, Indiens erster Premierminister, stellte die Weichen zur atomaren Aufrüstung des Landes. Dieselbe Entwicklung leitete Gandhis Weggefährte Mohammed Ali Jinnah in Pakistan ein. Der Indien-Experte Bernard Imhasly stellt fest: „Gandhi überlebte nicht einmal ein halbes Jahr im unabhängigen Indien. Seitdem hat das Land eine Richtung eingeschlagen, die in vielem nicht die seine war.“ In Indien ist Gandhi heute allgegenwärtig, doch nur als „Säulenheiliger“. Er wird verehrt wie nie zuvor, zugleich wird er ignoriert wie nie zuvor. 2006 löste der Kinofilm Lage Raho Munna Bhai einen Hype in der städtischen Mittelschicht aus. Ein neuer Slogan kam auf, der bereits im Film selbst vorkommt: „Gandhigiri.“ Dieser Hindi-Ausdruck, übersetzbar etwa mit „Gandhi-Stil“, meint ein Handeln im Geiste des Mahatmas. Es ging um eine entwaffnende Gewaltlosigkeit, um den tagtäglichen Schikanen und Unrechtserfahrungen entgegenzutreten und mehr Mitgefühl und Solidarität einzuüben. Gandhi hatte eine gewisse Renaissance auch außerhalb der kleinen Bewegung der Gandhianer. Am Ende des Films sagt Gandhi selbst zu den Indern: „Die Wahl liegt bei euch. Lebt mit den Bildern von mir oder lebt nach meinen Prinzipien.“

Nach dem Hype schlug das Pendel in die andere Richtung aus. Ein kritischer Diskurs entbrannte um Gandhis Relevanz für das heutige Indien. Derlei Debatten waren nicht neu, wird Gandhi doch von vielen Dalits (kastenlosen Hindus) wie auch Adivasis (den Ureinwohnern Indiens), die zusammen ein Viertel der Bevölkerung ausmachen, abgelehnt. Die neue Debatte wurde von der Schriftstellerin und politischen Aktivistin Arundhati Roy ausgelöst. Die als „das Gewissen Indiens“ gefeierte Roy publizierte den Essay: „Der mit dem Doktorhut und der mit dem Heiligenschein.“ Roy wirft Gandhi Verrat an der sozialen Befreiungsbewegung Bhimraos Ambedkars zugunsten der Dalits vor, weil er dessen Bemühungen, das Kastensystem abzuschaffen und den Dalits das Wahlrecht zu ermöglichen, mit einem Todesfasten konterte. Für Gandhi war die Koexistenz der Kastenhindus, zu denen er selbst gehörte, mit Muslimen und Jainas, wie er es aus Gujarat kannte, in einem freien, ungeteilten Indien das politische Hauptziel. In dieser Gesellschaft wären die Dalits zwar auch willkommen. Gandhi war bemüht, die Idee der Unberührbarkeit ad absurdum zu führen, er sprach den Dalits dieselbe Menschenwürde zu. Dennoch sollten sie nicht gleichberechtigt werden und ein reformiertes Kastensystem erhalten bleiben. Dies nehmen ihm die Dalits bis heute übel. Gandhi und Ambedkar wurden zu Gegnern, denn Ambedkar wollte das Kastensystem abschaffen. Gemeinsam mit etwa 400 000 Dalits konvertierte er 1956 demonstrativ zum Buddhismus, weil der Hinduismus ein Gruselkabinett für Dalits sei, was der Kastenhindu Gandhi nicht nachvollziehen könne.

Roy schreibt am Ende ihres Essays: „Kann das Kastensystem zerschlagen werden? Nicht ehe wir den Mut aufbringen, die Sterne an unserem Firmament neu anzuordnen. Nicht ehe diejenigen, die sich selbst revolutionär nennen, eine radikale Kritik des Brahmanismus entwickeln. Nicht ehe jene, die dem Brahmanismus Verständnis entgegenbringen, ihre Kritik am Kapitalismus schärfen. Und nicht ehe wir (sc. statt Gandhi) Babasaheb Ambedkar lesen.“

Wie immer man Roys Kritik bewertet, in jedem Fall wird sich noch erweisen müssen, welche soziale und gesellschaftliche Relevanz die umstrittene Gestalt Gandhis künftig entwickelt. Vielleicht tragen die Feierlichkeiten zu seinem 150. Geburtstag dazu bei, ein totes Standbild zu einem lebendigen Vorbild zu erwecken. Was bedeuten würde, seine Prinzipien weiterzudenken und an die heutigen Gegebenheiten anzupassen. Vielleicht wird es aber auch so kommen, dass der von den Dalits als Idol gefeierte Ambedkar, von dem es ebenso viele Statuen in Indien gibt wie von Gandhi, diesem immer weiter den Rang ablaufen wird.

Martin Bauschke

Martin Bauschke ist Theologe und Religionswissenschaftler. Er wohnt in Berlin.