Nicht im eigentlichen Sinne

Der frühere Papst Benedikt XVI., der nun in Rom gestorben ist, hat sich in seinen früheren Jahren gelegentlich recht positiv zur Ökumene geäußert. Aber ein Herzensanliegen war sie ihm offensichtlich nie, eher eine lästige Aufgabe oder Pflicht, in der Joseph Ratzinger auch stets eine entscheidende Priorität setzte: Mehr Einheit ja, aber nur, wenn klar ist, dass die römisch-katholische Kirche primus inter pares bleibt. Ein etwas anderer Nachruf von zeitzeichen-Redakteur Philipp Gessler.

Wer dabei war, wird es nicht vergessen. Im wunderbar renovierten Augustinerkloster in Erfurt, wo Martin Luther Anfang des 16. Jahrhunderts sechs Jahre lang als Mönch harte religiöse Übungen vollzog, ergriff Katrin Göring-Eckardt, damals Präses der Synode der EKD, das Wort. Sie grüßte als Teil einer Delegation aus der Führung der evangelischen Kirche in Deutschland „unseren Bruder in Christus, Papst Benedikt XVI.“.

Der „deutsche Papst“ war auf einem offiziellen Deutschlandbesuch, und die ökumenische Feier an der frühen Wirkungsstätte des Reformators war als einer der ökumenischen Höhepunkte der Reise geplant. Die Präses und „Grünen“-Politikerin sagte an diesem Freitag im September 2011 zur Ökumene hoffnungsfroh: „Wir haben ein Fundament: das Wort Gottes, und wir haben einen gemeinsamen Grund, die Heilige Taufe. Und, ja, zum richtigen Zeitpunkt werden wir am hellsten und besten Ort des Hauses gemeinsam und füreinander den Tisch decken, an den ER uns einlädt, von dem wir gemeinsam essen und trinken, was Jesus an seinem letzten Abend teilte.“

Kein „Gastgeschenk“ in Erfurt

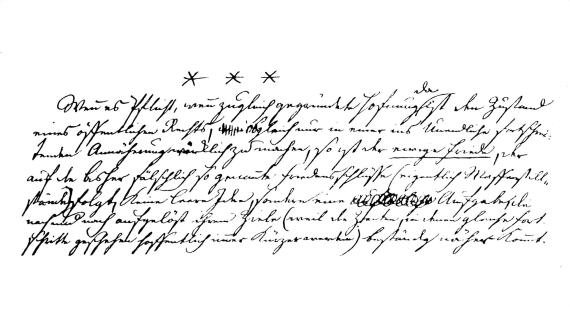

Das war, ziemlich eindeutig, die Aufforderung an Papst Benedikt, nun doch endlich, zumindest beim Gemeinsamen Abendmahl von Katholiken und Protestanten, Fortschritte zuzulassen - eine Forderung, die gerade im multikonfessionellen Deutschland und seit Jahren (und leider noch immer) in der Ökumene sehr dringend war. Wenigstens das: ein gemeinsames Brechen des Brotes von katholischen und evangelischen Gläubigen im Namen Christi. Doch die Replik von Papst Benedikt im Kloster wenige Minuten später war eiskalt und glasklar: „Im Vorfeld meines Besuches war verschiedentlich von einem ökumenischen Gastgeschenk die Rede, das man sich von einem solchen Besuch erwarte … Dazu möchte ich sagen, dass dies so, wie es meistens erschien, ein politisches Missverständnis des Glaubens und der Ökumene darstellt.“ Das war, von höchster Stelle, eine kaum verblümte öffentliche Ohrfeige für alle, die seit Jahren oder Jahrzehnten an der Ökumene arbeiten, manche ihr ganzes Leben lang.

Bei den nun veröffentlichten Nachrufen auf den gerade in Rom verschiedenen früheren Papst Benedikt XVI. wird seine Einstellung zur Ökumene in der Regel nur am Rande gestreift. Dabei sagt sie viel über sein Kirchenbild – und beantwortet wesentliche Aspekte der Frage, warum das ökumenische Gespräch zwischen der katholischen Kirche und den Kirchen der Reformation seit Jahren mehr oder weniger auf der Stelle tritt. Papst Benedikt, bürgerlich: Joseph Ratzinger, sah die ökumenische Zusammenarbeit vor allen in seiner zweiten Lebenshälfte zwar als eine Notwendigkeit an. Aber ein Herzensanliegen war sie ihm nie, eher eine lästige Aufgabe oder Pflicht, in der er auch stets eine entscheidende Priorität setzte: Mehr Einheit ja, aber nur, wenn klar ist, dass die katholische Kirche primus inter pares bleibt.

Bezeichnend für dieses Denken war und bleibt die Erklärung „Dominus Iesus“, die die Glaubenskongregation unter der Leitung ihres damaligen Präfekten Kardinal Ratzinger im August 2000 veröffentlichte. Darin war die Rede von der „einen einzigen Kirche Christi, die in der katholischen Kirche subsistiert“. Daneben gebe es, etwas verschlüsselt formuliert, aber fast ebenbürtig, vor allem die Kirchen der Orthodoxie, die als „echte Teilkirchen“ bezeichnet werden. Und schließlich seien da noch, wohl eine Stufe darunter, Konfessionen, „die den gültigen Episkopat und die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt haben“. Diese seien nicht Kirchen im eigentlichen Sinne, sondern „kirchliche Gemeinschaften“. Und gemeint waren damit eindeutig die Kirchen, die aus der Reformation entstanden sind. Als Chef der Glaubenskongregation hatte Ratzinger schon früher mehrfach zwischen den Kirchen der Orthodoxie, die als „Schwesterkirchen“ anerkannt wurden, und den christlichen Gemeinschaften des Westens unterschieden, denen das Kirche-Sein „im eigentlichen Sinne“ abgesprochen wurde.

„Irgendetwas Christliches aber keine Kirchen“

Nicht Kirchen im „eigentlichen Sinne“ – das saß, und es war kein Zufall, dass führende Vertreter vor allem des deutschen Protestantismus, wie etwa der damalige berlin-brandenburgische Bischof und spätere EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber, geradezu empört auf „Dominus Iesus“ reagierten. Denn nun war dieses Denken Ratzingers ganz offiziell Lehre der römisch-katholischen Kirche. Es half auch wenig, dass der Mainzer Bischof Karl Kardinal Lehmann, seinerzeit Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz, die vernichtenden Worte aus Rom über die protestantischen Kirchen in echter ökumenischer Leidenschaft zu relativieren versuchte. Huber und andere theologisch versierte Protestanten verstanden die Worte Ratzingers und seines Papstes Johannes Paul II. genau so, wie sie gemeint waren: Ihr seid irgendetwas Christliches, aber keine Kirchen. Fertig.

Diese Unverschämtheit Ratzingers, die auch Benedikts Nachfolger Papst Franziskus nur an guten Tagen unter den Tisch fallen lässt, belastet die Ökumene nun schon mehr als zwanzig Jahre. Und schaut man genau, ist darin auch ein Rückschritt in Ratzingers eigenem Denken über die Ökumene zu beobachten. Einfach gesagt: Der ehemalige Theologie-Professor in Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg war schon mal weiter. Ziemlich bekannt sind viel positivere Formulierungen aus früheren Jahrzehnten, etwa wenn Ratzinger, bezogen auf die Ziele der ökumenischen Zusammenarbeit, erklärte, dass die Kirchen Kirchen bleiben und eine Kirche werden sollten. Häufig wurde dabei auch sein Satz zitiert, „nicht die Einheit bedarf der Rechtfertigung, sondern die Trennung“, und dies „in jedem einzelnen Fall“.

Unvergessen ist den Profis in der Ökumene auch, dass von Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation bedeutende Impulse für die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ ausgingen. Dieser ökumenische Meilenstein wurde am 31. Oktober 1999, am Reformationstag, in der evangelisch-lutherischen St.-Annen-Kirche in Augsburg von Repräsentanten des Lutherischen Weltbunds und der Kirche Roms unterzeichnet. Darin wurden unter anderem die gegenseitigen Lehrverurteilungen von vatikanischer und lutherischer Seite aus den ersten Jahrzehnten der Reformation zurückgenommen und für ungültig erklärt. Warum Ratzinger schon ein Jahr später mit „Dominus Iesus“ einen so ganz anderen Ton anschlug, dürfte wohl ein Geheimnis bleiben, das er mit in sein Grab nahm.

Von der „societas perfecta“ niemals Abschied genommen

Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Ratzinger innerlich dann doch nie Abschied genommen hat vom vorkonziliären Bild der römisch-katholischen Kirche als einer „societas perfecta". Denn was im Kern perfekt ist, muss sich eben nicht ändern, sondern die anderen müssen sich ändern, um einer solchen Gemeinschaft nahe zu sein. Spätestens mit seinem Amtsantritt als Papst im Frühjahr 2005 ist Joseph Ratzinger in Sachen Ökumene auf die Bremse getreten, wo es ging. Zwar rief er noch bei seiner ersten Audienz als Papst Benedikt XVI. im April 2005 die christlichen Kirchen und Gemeinschaften zum ökumenischen Dialog auf. Er sprach vom „unumkehrbaren Engagement“ der katholischen Kirche für die Einheit der Kirche Christi. Ratzinger stellte zudem fest, es seien „Mut, Milde, Festigkeit und Hoffnung gefordert, um das Ziel zu erreichen“. Doch leider blieben das am Ende nur leere Worte.

Wie es anders hätte laufen können, wurde am Rande der denkwürdigen Feier im Augustinerkloster 2011 deutlich. Vizepräsident Thies Gundlach, einer der damals wichtigsten Führungskräfte des EKD-Kirchenamtes, trat auf Kardinal Lehmann zu. Gundlach hatte in einem sechsseitigen internen Schreiben zwei Jahre zuvor die Lage der katholischen Kirche analysiert Die „taz“ war an die Analyse gekommen und hatte sie veröffentlicht. Darin hatte Gundlach unter anderem geschrieben: „Wie ein angeschlagener Boxer wird die katholische Kirche schwanken zwischen öffnenden Gesten und ruppiger Abgrenzung, zwischen ökumenischen Einladungen und profilierender Abgrenzung." Ein Tiefschlag gegen die katholische Kirche, ganz sicher.

Aber was geschah nun im Augustinerkloster? Genau war der Dialog zwischen den beiden Kirchenmännern nicht zu verstehen, aber klar war: Der protestantische Theologe entschuldigte sich bei Kardinal Lehmann noch einmal für seine harten Worte in dem internen Papier. Der Mainzer Bischof winkte mit ein paar freundlichen Worten ab und lachte kurz. Wo unter Christenmenschen echtes Vertrauen ist, können ein paar unbedachte Sätze der Ökumene nicht schaden. Nicht wirklich.

Philipp Gessler

Philipp Gessler ist Redakteur der "zeitzeichen". Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Ökumene.