Familie ist entscheidend

Vor wenigen Wochen mussten die beiden großen Kirchen in Deutschland ihre bisher höchsten Austrittszahlen überhaupt bekanntgeben Was tun, fragen sich viele besorgt. Ruhe bewahren, der Realität ins Auge sehen und dafür sorgen, dass christliche Sozialisation in den Familien gelingt, meint der Theologe Gerhard Wegner, bis 2019 Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD in Hannover.

In einer Umfrage des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD zur Kommunikation der Kirche mit ihren Mitgliedern fiel 2014 ein fast schon ikonischer Satz: „Da war die Überlegung, dass ich austrete, aber nein, dachte ich, eigentlich finde ich es ja gut, was sie machen – aber was machen sie eigentlich?“ Wie in einem Brennglas wird hier die Haltung vieler Menschen zur Kirche deutlich: Es gibt noch eine letzte Ahnung ihrer Bedeutung. Aber worin sie genau besteht, lässt sich schon nicht mehr sagen. Natürlich könnte die Person sich informieren – aber dafür gibt es keinen Anlass. Kirche ist für sie kaum noch sichtbar. Noch einen Schritt weiter und sie verschwindet völlig. Dann legt sich auch der Austritt nahe.

So oder so ähnlich kommt es heute zu Kirchenaustritten. In der Kirchensoziologie hat sich dafür der Begriff der Indifferenz eingestellt. Es geht längst nicht mehr um einen konkreten Ärger mit dem Pastor. Das wäre immerhin noch eine Art Auseinandersetzung mit der Kirche. Aber dafür bräuchte es irgendein Interesse, das es nicht mehr gibt. Natürlich gibt es da hin und wieder noch klassische Konzerte, und man besichtigt im Urlaub gerne schöne Kirchen. Aber einen lebendigen Bezug hat religiöses Leben, wofür die Kirche steht, „für mich“ schon länger nicht mehr. Ja, man weiß kaum noch, was das überhaupt sein könnte. Irgendwie hatte man mal gehört, dass einem Gott in einer Krise beisteht, aber wenn dann selbst die Bischöfe sagen, dass er mit Corona nichts zu tun hat, verflüchtigt sich das ganze Gebilde völlig ins Leere. Natürlich passiert das nicht bei allen: Wer eine Beziehung zur Kirche hat oder sich sogar bei ihr engagiert, weiß, wofür sie steht. Aber das ist eine Minderheit, auch unter den Mitgliedern.

Die Folge ist: Nicht nur die eigene Meinung über die Kirche, sondern bereits ihre schlichte Wahrnehmung wird immer selektiver, variiert abhängig von Möglichkeiten, der eigenen kirchlichen Verbundenheit und dem Bundesgebiet. Nach allem, was wir wissen, ist dabei vor allem die eigene religiöse Sozialisation entscheidend. Selbst beiläufige Begegnungen in offenen Kirchen oder großen Citykirchen ziehen überwiegend ein kirchennahes Publikum an. Ihre Stärke liegt darin, jenseits der gängigen Gottesdienstzeiten, verfügbar zu sein. Sie helfen damit, das religiöse Gedächtnis der Gesellschaft wachzuhalten. Weniger religiöse und kirchennahe Menschen nehmen sie aber sehr viel geringer als religiös aktive Orte wahr, sondern nicht selten nur noch als reine Touristenattraktionen mit Museumscharakter. Eine der größten „volksmissionarischen“ Aktivitäten der letzten Jahrzehnte, der Christuspavillon auf der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover, war mit 1,8 Millionen Besuchern sehr erfolgreich, fischte aber hauptsächlich die kirchlich und religiös Verbundenen unter allen EXPO-Besuchern heraus. Kirchliche Angebote selektieren so vorab – gegen die ausdrückliche eigene Absicht, für alle da zu sein – ihr eigenes Publikum heraus.

Die Menschen „sehen“ nur, was sie kennen – und da fällt für immer mehr die gelebte Religiosität raus. Entscheidend ist, dass Formen der selbstverständlichen Einbettung der Kirche (und damit zugleich des christlichen Glaubens) in die Gesellschaft verloren gegangen sind. Die Folge ist, dass sich so etwas wie „christliche literacy“, also die Fähigkeit, Artefakte und Rituale der religiösen Kultur „lesen“ und verstehen zu können, verringert hat. Damit gab es schon immer Probleme bei Menschen mit weniger Bildung. Heute aber gilt dies quer durch alle Schichten. Ähnliche Phänomene finden sich beispielsweise auch im Fall moderner, avantgardistischer Kunst. An ihr haben faktisch nur marginale Gruppen einen Anteil – abhängig von einer spezifischen Eingewöhnung. Das „Volk“ kann damit so gut wie nichts anfangen. Nur für eine kleine elitäre Gruppe bietet sie hervorragende habituelle Distanzierungseffekte von den „anderen“, weswegen immer wieder erstaunlich viel Geld in sie investiert wird.

Einschläfernde Botschaft

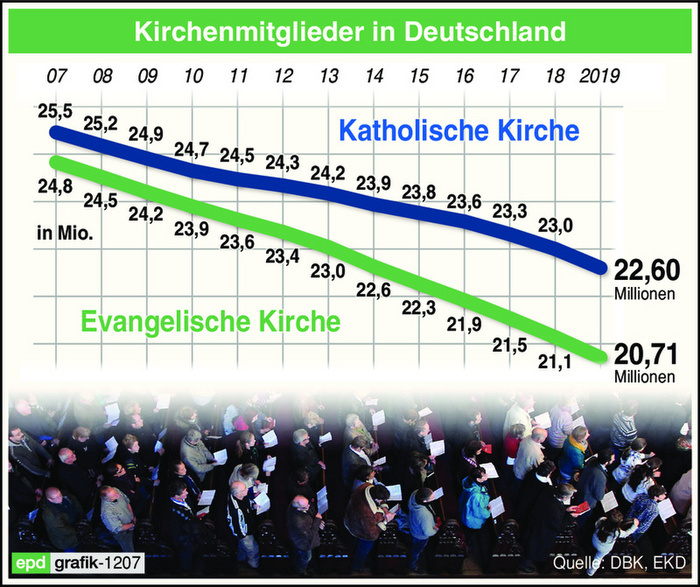

Das alles ist nicht neu. Das eigentlich Überraschende an den hohen Kirchenaustrittszahlen für 2019 sind deswegen auch nicht die Zahlen selbst, sondern es ist die Auskunft von kirchenleitenden Personen, sie wüssten gar nicht, warum so viele Menschen austreten würden. Man staunt ob dieser Auskunft, denn es waren die 1969 zum ersten Mal nach der Nazizeit in die Höhe schießenden Kirchenaustrittszahlen, die zu einem enormen Boom entsprechender soziologischer Studien Anlass gaben. Eine ganze Zeitlang allerdings mit der einschläfernden Botschaft, dass Kirchenmitgliedschaft nach wie vor in der Masse selbstverständlich sei. Das ist sie definitiv schon länger nicht mehr.

Noch vor zwanzig Jahren mussten sich diejenigen, die austraten, im Freundeskreis oder auf der Arbeit rechtfertigen. Heute müssen das die anderen, die weiterhin in der Kirche bleiben. Mitgliedschaft, gar Religiosität, muss heute begründet werden, und weil das vielen schwerfällt, meidet man entsprechende Gesprächssituationen besser. Dadurch aber zieht sich Religion und Kirche immer weiter auch aus persönli-cheren Bereichen zurück.

Distanzierung von der Kirche gibt es schon lange – auch unter ihren Mitgliedern. Schon in der zweiten großen Untersuchung zur Kirchenmitgliedschaft 1984 wurde das Phänomen eines verbreiteten Images der Kirche als eine „Institution für die anderen“ festgestellt: „Die Mehrheit ist sich darin sicher, dass die Kirche vor allem da ist für die, die sie in irgendeiner Weise als Hilfe und Unterstützung brauchen. Sie soll dasein für die, die dem Ideal des berufstätigen Erwachsenen nicht mehr oder noch nicht entsprechen können.“ In den 1980er-Jahren war diese Aussage allerdings in eine insgesamt hohe Wertschätzung der Kirche als Träger sozialer Verbundenheit eingebunden. Man verließ sie nicht, gerade weil sie Gutes für andere tat. Heute hat sich die Sache umgedreht, weil gerade unter jungen Leuten ein Ego-Bewusstsein weit verbreitet ist, das ein geschärftes Nutzendenken hervorgebracht hat: Diejenigen, die die Kirche brauchen, mögen sich doch um sie kümmern. Mir bringt das nichts.

In diesem Zusammenhang ist die Sicht der Menschen auf den Gottesdienst am Sonntagmorgen, als „Symbol für Kirchlichkeit schlechthin“, wie es Julia Koll in einer Studie in 2019 ausgedrückt hat, von besonderer Bedeutung. Kirche wird besonders mit ihm assoziiert, wobei die Predigt im Mittelpunkt steht. Tatsächlich stellt aber der klassische agendarische Gottesdienst einen Zielgruppengottesdienst dar, der nur für einen Bruchteil der Kirchenmitglieder attraktiv ist, darüber hinaus noch für viel weniger. Menschen besuchen ihn folglich nicht aus Zeitmangel nicht, sondern wegen fehlenden Zugangs, was insbesondere für Menschen zwischen 31 und 45 Jahren gilt. Dabei spiele die Atmosphäre eine entscheidende Rolle: Es „zieht sich diese depressive Grundstimmung, Jenseitssehnsucht, Weltvertröstung“ durch seine Gestaltung. Die Folge: 84 Prozent der Evangelischen in Deutschland würden nicht gerne häufiger in den Gottesdienst gehen. Das bedeutet: Das für die Kirche prägende Massenangebot überhaupt ist tatsächlich gar keins. Die in ganz Deutschland breit erfolgende Einladungspraxis zum Sonntagsgottesdienst funktioniert tatsächlich hochselektiv.

Solch eine Situation kann in einigen Fällen bis hin zur Stigmatisierung führen, wie es das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD im Falle der evangelischen Studierendengemeinden in Niedersachsen nachweisen konnte. Obwohl deren Programme hoch attraktiv und zeitgemäß sind, vermuten große Teile der Studentenschaft dort in sich abgeschlossene Gebetsgemeinschaften, zu denen sie auf keinen Fall gehören wollen. Die Programme werden deswegen erst gar nicht zur Kenntnis genommen. Das Image als kommunikative Falle. Anders ist das nur bei jener Minderheit von Studierenden, die positive Vorerfahrungen mit der Kirche gemacht hat.

Deswegen überrascht die These nicht: Für die Mitgliedschaft in der Kirche ist die frühe religiös-kirchliche Sozialisation entscheidend. Über Projekte mit Kindern, Kindertagesstätten, Religionsunterricht, Konfirmandenunterricht und evangelischen Schulen kooperiert deswegen Kirche umfassend mit den Familien. Von den hier erzielten Wirkungen hängt eine spätere kirchliche Bindung elementar ab. Alles Weitere muss darauf aufbauen können. So bestehen zwischen der Erfahrung eigener religiöser Erziehung, der subjektiven Religiosität und der Bereitschaft, eigene Kinder religiös zu erziehen, enge Zusammenhänge. Zuletzt konnte ihre Bedeutung für die Wahrscheinlichkeit des Gottesdienstbesuchs belegt werden. Die Bindung an die Kirche ist folglich auf die Existenz einer Art von religiös-kirchlicher Zirkelstruktur angewiesen: Was an Haltungen nicht früh im Lebenslauf von der Kirche beeinflusst wird, bietet dann später keinen Ansatzpunkt mehr für ein Interesse an der Kirche bis hin zu ihrer schlichten Wahrnehmung.

Enge Vernetzung

Der Rückgang religiöser Sozialisation in Familien erhöht die Bedeutung einer religionspädagogischen Arbeit, die sich an die Kinder, aber auch an Eltern und Paten richtet. Mit ihren fast 8 800 Kindertagesstätten verfügt die evangelische Kirche über ein großes Netzwerk religionspädagogisch relevanter Sozialisationsagenturen. Durch eine enge Vernetzung zwischen Kindertagesstätten, den vielfältigen von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen angebotenen Formaten (Kindergottesdiensten, Kinderbibelwochen, Tauferinnerungsgottesdiensten, Familienfreizeiten et cetera) und auch den Grundschulen existieren Verweisungszusammenhänge, die auch Eltern und Paten unterstützen. Allerdings: Viele dieser Aktivitäten erreichen vor allem binnenkirchliche Zielgruppen. Gerade hier, wo es auf breiteste Öffnung ankäme, greift bereits die zirkulär-selektive Struktur religiöser Bindung. Was den Konfirmandenunterricht anbetrifft, so zeigen bundesweite Studien, dass er insgesamt gut ankommt. Ein „neuralgischer Punkt“ sind allerdings die Gottesdienste, die die Konfirmanden erleben (müssen): Am Ende der Konfirmandenzeit bezeichnet sie mehr als die Hälfte als „langweilig“. Längerfristige Wirkungen hängen von der Zufriedenheit ab, mit der auf die Konfirmandenzeit zurückgeblickt wird, und – wiederum – von der Religiosität der Eltern.

Man kann es so zusammenfassen: Die Kirche ist unter den aktuellen sozialen Bedingungen mehr denn je auf sich selbst gestellt. Es wächst ihr aus der Gesellschaft immer weniger Unterstützung zu. So paradox es klingt: Sie muss die Voraussetzungen, unter denen sie sich reproduziert, selbst schaffen. Was sie nicht in frühe religiöse Sozialisation investiert, begrenzt ihre späteren Entfaltungsmöglichkeiten. Dabei steht die Kooperation mit Familien im Vordergrund. Ob man es nun mag oder nicht: Die Kirche ist nur gut als eine familiäre Institution. Darin liegen Chancen, denn nichts ist heute für jüngere Menschen wichtiger als ihre Familien – abgesehen von ihnen selbst.

Provozierende Öffnungen

Allerdings „sichern“ entsprechende Investitionen die Kirche nur langfristig. Kurz- und mittelfristig muss es zum einen um die Bestärkung derjenigen gehen, die ihre Sympathie zur Kirche aufrechterhalten – etwa vierzig Prozent der Mitglieder. Sie finden sich um die Ortsgemeinden herum, die für die Evangelischen die mit Abstand wichtigsten Kontaktschienen zur Kirche bleiben. Andere gibt es kaum.

Und zum anderen braucht es überraschende, provozierende Öffnungen zu jenen, denen Religion und Kirche aus dem Blickfeld geraten sind. Ihre Indifferenz lässt sich nur durch gezielte Irritationen ihres Alltags unterbrechen. Die Diakonie hat mit ihrer bundesweiten „Unerhört“-Kampagne vorgeführt, wie so etwas aussehen könnte: An gängige Stereotypen wird angeknüpft, um sie infrage zu stellen. Warum nicht so etwas zum Thema Taufe – oder auch zu Passion und Auferstehung? Experimente dafür gibt es. Das alles wird kurzfristig nicht die Austritte verhindern. Aber es stabilisiert den Zusammenhalt derjenigen, die noch dabei sind, und vermittelt ihnen das Gefühl, nicht auf einem sinkenden Schiff zu sein. Und das ist in keiner Weise zu unterschätzen.

Gerhard Wegner

Gerhard Wegner ist Direktor i.R. des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD. Er lebt in Coppenbrügge.