Was heißt hier konfessionell?

In der Wochenzeitung Die Zeit wurde kürzlich die Frage gestellt, ob wir „Reli“ noch brauchen. Es war eine Kontroverse mit exemplarischem Charakter dafür, wie der Religionsunterricht gegenwärtig in diesem Land wahrgenommen wird. Während die eine Seite ihn in religionspluralen Zeiten für unverzichtbar hält, plädiert die andere Seite dafür, religiöse Fragen lieber im Ethikunterricht zu behandeln. Heben einige hervor, dass Religion nicht anders als bekenntnisgebunden vermittelt werden kann, bezweifeln andere genau dieses. Insgesamt wird deutlich, dass die konfessionelle Bindung des Unterrichts zu Apologetik und Verwerfungen führt. Ist es also angezeigt, das konfessionelle Modell aufzugeben?

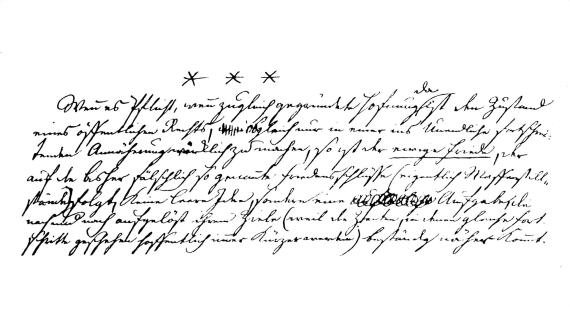

Der konfessionelle Religionsunterricht ist ein Ort öffentlich und hierbei hoffentlich auch kritisch-konstruktiv kommunizierter Weltanschauung. Mindestens seit der Religionskritik von Ludwig Feuerbach und Karl Marx im 19. Jahrhundert ist er deshalb Anlass für Fragen, die die Legitimität von konfessioneller Religion innerhalb von staatlichen Schulen betreffen. Wer aus dem Ausland mitdiskutiert und konfessionell orientiert ist, beneidet häufig die verfassungsrechtliche Absicherung des Religionsunterrichts in Deutschland durch Artikel sieben des Grundgesetzes.

Wenn nicht Traditions- und Mitgliederverlust in den vergangenen Jahrzehnten bereits andere Anforderungen gestellt hätten: Die religiöse Alphabetisierungsaufgabe erschien vordringlicher als die Bearbeitung von Religionskritik einer Tradition, die keiner mehr zu kennen droht. Doch subkutan hatte bereits in den Sechzigerjahren die Wende der Religionspädagogik weg von katechetischen zu existentiellen Fragestellungen religionskritische Anfragen aufgenommen. Der Religionsunterricht zeigte seine Expertise in der Aufnahme existenzieller Themen. Doch allzu oft ist dabei die Auseinandersetzung mit expliziten Formen von Religionen, mit anderen Worten, eine kritisch konstruktive theologische Arbeit außen vor geblieben.

Seit mindestens vier Jahrzehnten zeigen viele Religionsdidaktiken, wie sie mit dieser Problematik umgehen. Existenzielles und theologisches Arbeiten wird vielerorts wieder enger miteinander verschränkt. Das Ziel sollte sein, dass im Religionsunterricht eine Form religiöser Bildung eingeübt wird, innerhalb derer Schülerinnen und Schüler sowohl lernen, ihre eigene Beziehung zu religiösen Fragestellungen weiterzuentwickeln, als auch Religionen und Religiosität im Kontext gesellschaftlichen Lebens zu sehen und zu diskutieren.

Wenn immer wieder davon gesprochen wird, dass Religion zu einer Privatsache geworden sei, dann ist damit zwar im verfassungsrechtlichen Sinne gemeint, dass die Religionsfreiheit nach Artikel vier des Grundgesetzes jeder Person zusteht und ihr ermöglichen muss, religiös tätig zu sein oder zu werden. Aber zugleich ist im Rahmen gesellschaftlicher Debatten damit auch gemeint, dass über die persönliche Bedeutung, die Religionen für Menschen hat, kaum öffentlich und diskursiv so gesprochen wird, dass Kinder und Jugendliche sich in „Religionsdingen“ (Immanuel Kant) kritisch bilden könnten.

Hier liegt eine hervorragende Aufgabe des Religionsunterrichts. Aber leider wird mit diesem Pfund wenig gewuchert: Im Alltag des Religionsunterrichts herrscht vermutlich ein funktionales Religionsverständnis vor, das Religion als Ressource von Sinn und Halt vermittelt. Dabei wird nicht selten ausgeblendet, dass und wie sehr Sinnkonzepte umstritten sind. Denn bei ihnen geht es schnell ums Ganze, dann wird es persönlicher als man dies im Unterricht zulassen sollte, wenn es etwa um die Geltung von Ich-bin-Worten Jesu im Johannesevangelium geht. Sie werden häufig als Beleg für den Exklusivanspruch des christlichen Bekenntnisses genannt.

Dass der Religionsunterricht nicht regelmäßig dazu führt, dass Schülerinnen und Schüler wissen, was ein Bekenntnis pluralitätsfähig macht, dürfte mindestens ein Grund dafür sein, dass der konfessionelle Religionsunterricht unter dem Verdacht weltanschaulicher Manipulation steht. Weithin fehlt in den Curricula die Aufforderung dazu, dass im Religionsunterricht verschiedene Wahrheitsverständnisse kennengelernt und ein differenzierter Umgang mit religiöser Wahrheit eingeübt wird. Dies ist auch deshalb geboten, weil in allen Schulformen religiöse Heterogenität gelebt wird. Es drängt sich die Frage auf, ob Religion nicht für alle Konfessionen gemeinsam unterrichtet werden kann. Diese Anfrage erhält zum einen über die Inklusionsdebatte zusätzliches Gewicht, denn mit Inklusionsprozessen wird für Vielfalt und Diversität im Unterricht plädiert. Zum anderen ist die Anerkennung kultureller und religiöser Vielfalt demokratisch gewollt. Anders ausgedrückt: In bestimmter Hinsicht entspricht dies der Verbreitung eines sozusagen säkularen Zugangs zu Religion(en), der sich in vielen europäischen Ländern im Bildungsbereich durchgesetzt hat. So gibt es zum Beispiel in Schweden seit Ende der Sechzigerjahre keinen konfessionellen Religionsunterricht mehr, sondern vielmehr das Fach Religionskunde.

Zu einem solchen Konzept passt dann auch, dass man von der Repräsentanz konfessionell gebundener Lehrpersonen und Curricula im Bildungssystem Abschied genommen hat. In diesem Kontext wird es zur strengen und gesellschaftlich sanktionierten Regel, dass der wachsende religiöse Pluralismus Staaten, die auf egalitäre Prinzipien verpflichtet sind, dazu zwingt, die Unterstützung für einzelne Religionsgemeinschaften zurückzunehmen. Obwohl in der deutschen Tradition Religionsunterricht konfessionell gebunden unterrichtet wird, findet sich unter Studentinnen und Studenten der evangelischen Religionspädagogik häufig viel Zustimmung zu einer solchen überkonfessionellen und religionspluralen Perspektive, weil ihnen eben nicht klar ist, ob Konfessionalität nicht doch zwingend exklusive Geltungsansprüche erhebt.

Dies entspricht auch einer neuen Wertschätzung von Pluralität oder von Diversität, die über die Inklusionsdebatte im Bildungssystem ihren festen Platz erhalten haben. Hier geht es keineswegs allein um die Frage von Behinderungen. Vielmehr wird diskutiert, wie die Kategorien Armut, Geschlecht, Migration, Alter, Behinderungserfahrungen und eben auch Religion(en) im Alltag von Menschen ineinandergreifen. Das Inklusions- oder Diversitätsparadigma hat zu einem enormen Komplexitätsschub im Bereich der Wahrnehmungen von Religionen und Religiosität beigetragen. Sich einer bestimmten religiösen Tradition zugehörig zu fühlen, umfasst mehr als Bekenntnisse, religiöse Praxen und theologische Orientierungen. Vielmehr werden jene verschieden erfahren, abhängig davon, welchen Geschlechts, Alters, kultureller Herkunft und sozialen Milieus eine Person ist, und welche Behinderungserfahrungen sie im Laufe ihres Lebens bereits gemacht hat oder derzeit erfährt.

Das Ensemble der verschiedenen Faktoren, die Religion und Religiosität bilden, macht zugleich die Eigenart und Individualität einer spezifischen Religiosität aus. Sie ist eine persönliche Einstellung, Haltung und Prägung, ein Glaube, der persönlich gelebt wird. Dieser und die Möglichkeit, ihn zu artikulieren, ist den Vätern und Müttern des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland so wichtig gewesen, dass sie ihn in Form der Religionsfreiheit schützen wollten. So steht in Artikel vier des Grundgesetzes: „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“

Es ist die Erfahrung des Totalitarismus der Nazizeit, der Ermordung jüdischer Menschen und der Vernichtung jüdischenLebens in Deutschland und Europa, die hinter diesen Sätzen steht. Erst dann, wenn Religionen und Religiosität sozial und darin auch öffentlich gelebt werden, werden sie gesellschaftlich wahrnehmbar und relevant. Religionsfreiheit verlangt die soziale Anerkennung diverser Konfessionen, Religionen und Religiositäten. Immer noch heißt es, dass der konfessionelle Religionsunterricht in Deutschland der Normalfall sei. Aber was heißt das konkret? Man könnte die Vorstellung haben, dass hier evangelische Kinder und Jugendliche in homogener Klassenzusammensetzung unterrichtet würden. Dies ist an vielen Orten nicht der Fall. Es lassen sich mindestens sechs verschiedene Modelle unterscheiden. Zudem ist zu beachten, dass das Angebot konfessionellen Religionsunterrichts vor allem meint, dass die Lehrkräfte Mitglied einer Religionsgemeinschaft öffentlichen Rechts sind.

Die Schülerinnen und Schüler können religionslos, oder auch mit anderen religiösen Bekenntnissen, wie etwa dem muslimischen, am evangelischen Religionsunterricht teilnehmen. Es gibt langjährige reflektierte Erfahrungen mit konfessionell-kooperativem Religionsunterricht. Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass sehr viele Lehrkräfte einen Religionsunterricht in heterogener religiöser Zusammensetzung, vor allem auch im Klassenverband, favorisieren. Dass phasenweise getrennt unterrichtet wird, wird hierbei befürwortet.

Viele Lehrkräfte sehen Konfessionalität nicht im Widerspruch zu religiöser Pluralität. Aber sie sind selbst kaum in der Lage, Konfessionalität konstruktiv zu füllen. Man könnte angesichts der derzeitigen Diskussionslage dafür plädieren, das Reizwort der Konfessionalität des Religionsunterrichts fallen zu lassen. Man könnte auch versuchen, sich eher auf die Inhalte des Religionsunterrichts zu konzentrieren als auf die Form. Doch hierbei ginge ein wesentlicher Aspekt dessen, was Religionen und Religiosität ausmachen, verloren: Die Verwurzelung ihrer Lebensäußerungen innerhalb einer konkreten Tradition, die Glaube allererst lebendig erfahrbar werden lässt. Die religiöse Bildung von Lehrkräften wird in Zukunft viel Bedeutung haben. Dass sie sich mit konfessioneller Orientierung nicht gegenüber anderen Konfessionen und Religionen abschließen, dafür gibt es bereits jetzt gute Hinweise. Bleibt als Herausforderung, dass in der Lehramtsausbildung selbstbewusst und pluralitätsfähig am Begriff der Konfession gearbeitet wird. Und dies nicht ohne fundierte Debatten zum Umgang mit religiösen Wahrheiten.

Mehr zum Thema "Religionsunterricht"

Ilona Nord

Ilona Nord

Ilona Nord ist Professorin für Evangelische Theologie und Religionsdidaktik an der Universität Würzburg.