Der Heilige der Vernichtung

Das Kino erlag der Faszination des künstlich geschaffenen Menschen, lange bevor diese Gedankenspielerei zur Realität wurde. Schon Frankensteins Kreatur, aus Leichenteilen zusammengesetzt und mit Elektroschocks zum Leben erweckt, entwickelte ein Selbstbewusstsein und menschliche Gefühle. Obwohl künstlich erzeugt, wirkte das „Monster“ aufgrund seiner fleischlichen und nicht synthetischen Körperlichkeit menschenähnlicher. War in früheren Filmen rund um Frankenstein noch die Hybris ein Thema, so gingen spätere Produktionen mit Androiden, Robotern und virtuellen Welten weniger gewissenhaft um. Blockbuster à la „Transformers“ (2007) griffen um sich und erstickten jeden kritischen Gedanken im Keim. Die Suggestion, die von Computeruniversen der Marke „Tron“ (1982), „Tron Legacy“ (2010), „eXistenZ“ (1999), „Matrix“ (1999) und „Transcendence“ (2014) ausgeht, zielt auf irreale Zustände, die aber real anmuten und die tatsächliche Welt verdrängen, zumindest jedoch negativ beeinflussen. In „Das Joshua-Profil“ (2018) soll eine Software Verbrechen vorhersagen. Wenn der Observierte dennoch ein braver Mann bleibt, helfen böse Buben einfach nach. Schöne neue Welt. Man kann sich keine Entwicklung verrückt genug vorstellen. Eine Künstliche Intelligenz, genannt Benjamin, „schrieb“ nach Fütterung mit etlichen Filmskripten selbsttätig das Drehbuch zu dem Science-Fiction-Kurzfilm „Sunspring“ (2016). Und das scheint leider kein Publicity-Gag zu sein. Was machbar geworden ist, wird auch gemacht. Der Künstlichen Intelligenz ist all das eingegeben, was den Menschen ausmacht. Dieser schafft wie ein Schöpfergott nach seinem Abbild. Konstruierte Mensch-Maschinen entdecken in Horror- und Science-Fiction-Filmen ihre Gefühle, wobei in den dystopischen Zukunftswelten die Humanoiden von den tatsächlichen Menschen äußerlich nicht mehr zu unterscheiden sind. Replikanten heißen diese Kunstmenschen in Ridley Scotts „Blade Runner“ (1982). Aus Sicherheitsgründen haben sie zwar keine hohe Lebensdauer, aber sie können dennoch gegen ihren Zustand aufbegehren. In der 1979 gestarteten Alien-Filmreihe, inklusive der Vorläufer „Prometheus - Dunkle Zeichen“ (2012) und „Alien: Covenant“ (2017), gleichen die Androiden ebenfalls den menschlichen Raumfahrern aufs Haar. Sie gehören außerdem zur festen Besatzung, auch wenn die menschlichen Kollegen zuweilen Vorbehalte gegen eine Baureihe haben, die als unzuverlässig gilt. Android David betätigt sich in „Alien: Covenant“ grausam schöpferisch, indem er hochgefährliche Monsterkreaturen in menschlichen Leibern züchtet. In Stanley Kubricks „2001 - Odyssee im Weltraum“ (1968) fiel die Unterscheidung noch leicht, weil der überaus intelligente Bordcomputer HAL keine humanoide Gestalt hatte. Er war auch äußerlich eine Maschine, entwickelte aber schon ungeahnte Fähigkeiten. HAL konnte nicht nur fließend sprechen und das Raumschiff selbstständig manövrieren, er las auch mit seinem roten „Auge“, einer Art Linse, von den Lippen ab und empfand Gefühle wie Eifersucht und Angst. Dass er vermeintliche Widersacher ausschaltete, war nur ein brutal konsequenter Schritt. Austickende Computer oder Roboter à la „Westworld“ (1973) und „Saturn 3“ (1980) stellen ein gängiges Genre-Motiv dar. In John Badhams „War Games - Kriegsspiele“ (1983) können die Protagonisten einen Computer gerade noch daran hindern, einen Nuklearkrieg zwischen den Großmächten auszulösen. Ein Teenager versuchte sich hier zuvor erfolgreich als Hacker und brachte so das Drama in dem irrigen Glauben ins Rollen, dass es sich bloß um ein virtuelles Spiel handele.

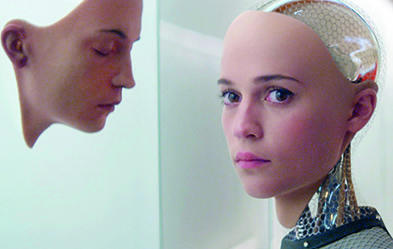

Eine Frage der Programmierung

Künstliche Intelligenz übernimmt die Macht und ist nur schwer oder überhaupt nicht zu kontrollieren. Dass Maschinen mit all ihren programmierten Regungen jeder lebendigen Grundlage entbehren, führt zu katastrophalen Folgen in der Realität. Als künstlich geschaffene Objekte tragen sie das Wissen um die eigene Perfektion in sich. In der Folge „Computer M5“ (1968) aus der Fernsehserie „Raumschiff Enterprise“ reißt ein Computer, der angeblich bessere Befehle als ein Mensch gibt, das Schiff an sich und weiß sich gegen alle Versuche zu wehren, ihn abzuschalten. Das gelingt schließlich nur, weil Captain Kirk dem Elektronengehirn vorhält, während eines von ihm ausgelösten Angriffs zum Mörder geworden zu sein. Sein Erfinder hat ihm Mord aber als Verbrechen einprogrammiert, darum „erkennt“ die Maschine, dass sie gegen moralische Regeln verstoßen hat, und gibt auf. Alles, was ein Android oder Cyborg tut oder worauf er reagiert, ist eine Frage der Programmierung. Ein Apparat hat weder Willensfreiheit noch Ethik. James Camerons „Terminator“ ist im ersten Film von 1984 eine Killermaschine, im zweiten von 1991 dagegen ein Beschützer - nicht aus eigenem Antrieb, sondern aufgrund einer neuen Codierung. Für Cameron war das zuerst ein dramaturgisches Problem: Würde das Publikum die Wandlung von Böse zu Gut akzeptieren? Natürlich hat das Problem laut Cameron auch eine anthropologische Seite. Anders als der Mensch habe der Terminator keinen destruktiven Trieb („kein Biest in sich selbst“): „Sein grundsätzliches Wesen ist nicht zerstörerisch - er ist sehr rein. Er könnte der Heilige der Vernichtung oder der perfekte Pazifist sein“, erklärt Cameron 1992 im Interview mit Dark Side Magazine. Perfektion ist unmenschlich, weil Menschen nun einmal nicht perfekt sind. Da Künstliche Intelligenzen aber programmatisch vollkommen sind, treiben sie die Entrechtung des Menschen voran („I, Robot“, 2004). Doch auch die Sehnsucht des Objekts, ein leibhaftiges Subjekt zu werden, kann in Maschinen übermächtige Gestalt annehmen. In Steven Spielbergs „A. I. - Künstliche Intelligenz“ (2001) wünscht sich ein Roboterkind, wie Pinocchio, ein richtiger Junge zu sein. Es sehnt sich nach Geborgenheit und will nach dem Verlust seiner Gastfamilie die verlorene Mutterliebe wiedergewinnen. Der künstliche Junge namens David war ursprünglich ein Ersatz für den komatösen Sohn, der schließlich aber gesund heimkehrt und in David einen Rivalen sieht. Diese düstere Science-Fiction-Fantasie thematisiert die Erfüllbarkeit aller Wünsche in der modernen Gesellschaft, die vom Retortenbaby übers Klonen bis zu Androiden nichts auslässt. Spielberg erkennt dabei das zentrale Dilemma: dass David eigentlich eine Maschine ist, deren Empfindungen nur programmiert und nicht real sind. Gleichzeitig reagiert der Zuschauer aber auf die Angst und Verzweiflung des Roboters so, als wäre dieser ein Mensch - zumal die Sympathie für den von Haley Joel Osment hinreißend gespielten Humanoiden noch dadurch gefördert wird, dass es sich um ein Kind handelt. Spielberg bewältigt dieses Problem, indem er es mit Märchenelementen unterfüttert. David hofft auf eine gute Fee, die ihn in einen leibhaftigen Jungen verwandeln kann. In George Lucas’ Weltraummärchen „Krieg der Sterne“ (1977) waren die Droiden R2-D2 und C-3PO wandelnde Metall-Konstrukte, die ebenso schnurrig wie charmant aussahen. Der kleine Droide wirkte wie ein liebenswerter Gnom, der damals erwachsene Zuschauer an den Blechmann aus L. Frank Baums Roman Der Zauberer von Oz erinnerte. Lucas’ Story hatte freilich im Gegensatz zu Spielbergs Film keinen gesellschaftlich realen Hintergrund, sondern spielte in fernen Welten. Sofern ein Roboter zum Märchenpersonal gehört, gewinnt er den Charakter eines Fantasy-Wesens, dessen Menschenähnlichkeit man akzeptiert, obwohl diese seltsamen Geschöpfe aus dem All oder aus geheimnisvollen Wunderländern nicht zu den Menschen gehören. Je realistischer das Problem einer menschlich empfindenden Künstlichen Intelligenz in Filmen daherkommt, desto zwiespältiger sind die Ergebnisse. In „Der 200 Jahre Mann“ (1999) sieht ein für den Haushalt zuständiger Roboter nach dem Einbau entsprechender Bauteile einem Menschen immer ähnlicher. Aus Liebe zu einer Frau und aus dem Wunsch heraus, als echter Mensch zu gelten, lässt er sich aufs Altern programmieren, damit er wie seine ergrauende Geliebte irgendwann sterben kann. Unter ethischen Gesichtspunkten bleibt die rührende Geschichte, wie andere dieser Art, fragwürdig: Der Android ist Maschine und nicht Mensch, gerade, wenn er kaputt geht. Interessant ist allerdings, dass der Film die Frage, was den Menschen zum Menschen macht, mit dessen Endlichkeit beantwortet. Damit beschreitet er einen anderen Weg als „Blade Runner“, wo der totale Funktionsausfall der Replikanten ungewollt eintritt und von diesen am liebsten verlängert, nicht verkürzt würde. In „Blade Runner 2049“ (2017) kommt Ridley Scott auf das Thema der Gebärfähigkeit von Replikantinnen zurück. Dass sie tatsächlich Orgasmen haben könnten, schloss Scott schon 1984 im Interview nicht aus, wollte sich aber auf Detailfragen nicht einlassen. Filmisch werden die Grenzen zwischen Mensch und Maschine immer fließender, was die Moral zu einer Pseudomoral macht. Auch eine Puppe, die weinen kann, lebt schließlich nicht. Im realen Leben wie in Filmen taucht die Frage auf, ob Humanoiden, denen ein menschliches Bewusstsein eingeimpft ist, tatsächlich irgendwann die Oberhand gewinnen werden und ihre Konstrukteure kaltstellen. Statt Diener der Menschheit werden sie dann zu deren Vernichtern oder Unterdrückern und setzen damit die Evolutionsgeschichte quasi posthuman fort. Die Künstlichen Intelligenzen, heißt es in Alex Garlands „Ex Machina“ (2015), würden uns Menschen irgendwann wie „fossile Skelette in der Wüste von Afrika sehen“ - als unterentwickelte, zum Aussterben verdammte Geschöpfe. Gynoid Ava, sowohl bezaubernd schön als auch von durchsichtiger Anatomie, schafft es in „Ex Machina“ sogar, einen jungen Mann zu umgarnen, den sie nur für ihre Zwecke benutzt. Obendrein entledigt sich Ava ihres Schöpfers, um frei unter den Menschen leben zu können. Manohla Dargis, Filmkritikerin der New York Times, meinte über Garlands Filmdebut, dass es „von Männern und den Maschinen handelt, die sie machen, aber auch von Männern und den Frauen, die sie sich erträumen“. Der Wille, gleichsam Lebendiges zu erschaffen, hat Tradition in der Kunst. Dargis erinnerte an die Vorbilder aus der Pygmalion-Geschichte in Ovids „Metamorphosen“ (Frauenstatue eines Künstlers erwacht zum Leben) und aus Fritz Langs Stummfilmklassiker „Metropolis“ (die Maschinen-Maria). Maschinen sind religionslose Konstrukte, weil sie keine Gnade kennen und sich selbst zu erhalten trachten. Sie haben ihre endlichen Schöpfer überwunden, die selbst in der Wissenschaft den Tod Gottes proklamierten. Doch weder Menschen noch Apparate können ihre Umwelt in ein Paradies verwandeln, geschweige denn sie erlösen. Gleichwohl wäre es möglich, eine Künstliche Intelligenz zu vergöttlichen, um das virtuell zu erfüllen, was man sich von einem Gott in Wirklichkeit erhofft. Das hat John Boorman bereits mit dem „Tabernakel“ genannten Computer in „Zardoz“ (1974) vorgemacht. Das „Tabernakel“ kann die sorglos lebenden „Ewigen“ zwar unendlich erneuern, aber sie sind buchstäblich zu unsterblicher Langeweile verdammt. Immerhin erlaubt es dort ein Systemfehler, diesen Gott, der in Wahrheit nur ein Götze ist, zu zerstören.

Roland Mörchen

Roland Mörchen

Roland Mörchen ist Diplom-Theologe und Kulturjournalist.