Liebe zum schusseligen Katholizismus

Er war ein Schriftsteller im Widerspruch und des Widerspruchs: Poet und Protestant in einem. Für viele eine moralische Instanz, die er selber nie hat sein wollen, zu kalt und leidenschaftlich zugleich ist sein analytischer Blick, mit der er die Machtverhältnisse und Widersprüche der deutschen Nachkriegsgesellschaft durchschaut. Zuviel subversive Erinnerungen an Vergangenheitsverdrängung auch im bundesdeutschen Katholizismus steckt in ihm, virulent bis zum letzten Buch Frauen vor Flusslandschaft 1985. Nicht zufällig hat er schon früh die bundesdeutsche Gesellschaft mit ihrer allzu engen Verflechtung von Staat, Kirche und „christlicher“ Partei unter der Maske eines Clown demaskiert. Den Parteienstaat greift er an, um eines anderen Verständnisses von Demokratie willen, die ökonomisch saturierte Gesellschaft attackiert er, weil er eine andere Vorstellung von der Verteilung der Güter hat, aus der katholischen Kirche Westdeutschlands tritt er aus, um katholisch zu bleiben.

Denn nie hat Heinrich Böll einen Zweifel daran gelassen, dass er, der Kölner, katholisch geprägt ist und auf seine ganz eigene Weise Christsein leben will, gerade weil das Adjektiv „christlich“ für ihn durch eine Partei und ihre Politik in Westdeutschland missbraucht ist. Böll aber konnte nie katholisch sein wie der „korporierte Katholizismus“ katholisch und nie „christlich“ sein wie eine bestimmte Parteipolitik „christlich“ ist. Von seinem 1958 beispiellos-scharfen, sowohl analytisch-präzisen wie durch Kriegserfahrungen gedeckten „Brief an einen jungen Katholiken“ angefangen, bis zu seinen letzten Gesprächen und literarischen Texten ist seine Kritik am straff organisierten, durch Kirchensteuereinnahmen privilegierten Katholizismus Nachkriegsdeutschlands unnachsichtig. Der hatte für ihn „politisch und gesellschaftlich eine ausgesprochen reaktionäre Haltung nach dem Krieg eingenommen“, erklärt er noch 1982 in einem Gespräch, drei Jahre vor seinem Tod. Dieser Katholizismus hatte es „trotz gewisser erheblicher Kollaboration mit dem Nazismus verstanden, sich als verfolgt darzustellen“ und war jetzt - Anfang der Achtzigerjahre - in den wahrhaft überlebenswichtigen Fragen der Antiatomkraft- und Friedensbewegung in Deckung geblieben, so Böll. In der ganzen Debatte um Abrüstung oder Nachrüstung kein Wort vom deutschen „korporierten Katholizismus“. Böll ist der Katholik, der das unverzeihlich findet und es öffentlich sagt, obwohl er Reformbewegungen innerhalb der katholischen Theologie seit dem Konzil wohlwollend registriert. Stichwort: Befreiungstheologie.

Diesen Autor auf einen Verächter der Amtskirche zu reduzieren oder ihn als Linkskatholiken abzustempeln wäre jedoch billig. Bölls Verständnis „christlichen Seins war radikaler, als es sich Linke, etwa ich, jemals träumen ließen, und freier, als es dieser oder jener Papst erlaubt hätte“. Niemand hat das treffender und zugleich glaubwürdiger beschrieben als Bölls Weggefährte Günter Grass: „Nicht nur, dass er, geprägt von Kriegserfahrungen, Pazifist war, vielmehr galt ihm, bei aller Lust an polemischer Zuspitzung, die Nächstenliebe als erstes Gebot. Gleich danach kamen die Gnade der Vergebung und radikal praktiziertes Mitleid: lauter Ladenhüter in einer mehr und mehr vom Konsum und dem permanenten Konkurrenzkampf bestimmten Gesellschaft.“ (2009).

Ästhetik des Humanen

Aber billig wäre es auch, Bölls Einstellung nur nach Äußerungen über den bundesdeutschen Katholizismus zu bestimmen. Unwürdig, einem Schriftsteller gegenüber. Was er zu sagen hat, hat er literarisch gestaltet. Sein poetisches Werk ist es, das ihn unverwechselbar gemacht hat. Und in diesem Werk findet wie bei keinem anderen deutschsprachigen Schriftsteller seiner Generation und Formates eine Transformation des Katholischen statt, eine poetische Verwandlung zu dem, was er die „Ästhetik des Humanen“ genannt und unter den Stichworten „Bekenntnis zur Trümmerliteratur“ und „Verteidigung der Waschküchen“ konkretisiert hat. Er hat literarische Figuren erfunden, die an die katholische Welt gebunden sind, zugleich aber das ganze Spektrum des Menschlichen spiegeln, all das, was nicht in moralische Schemata und ideologische Schablonen passt. Er weiß, wovon er spricht, wenn er eine Kirche verachtet, in der eine „Turnlehrertheologie“ herrscht (Religion gleich Gehorsam und Disziplin), und zugleich eine Kirche imaginiert, in der die „Drei-minus-Priester“ leben, die zwar nicht Dante und Rilke auf der Kanzel zitieren können, wohl aber auf ganz unprätentiöse Weise das Evangelium auslegen. Eine Kirche mit irischem Antlitz, wie Böll sie im Irischen Tagebuch schon früh beschrieben hat, wo er die Kälte einer staatstragenden Kathedrale mit einer Volkskirche voll betender Menschen kontrastierte, nicht „schmutzig“, aber „schusselig“ wie in „kinderreichen Familien die Wohnzimmer“ aussehen. Seine irisch-rheinländische Katholizität stand zwar in kritischer Äquidistanz zum preußischen Berlin und zu einem zentralistischen Rom, aber von einem Papst aus Lateinamerika wie Franziskus hätte sich Böll verstanden gefühlt: „Mir ist eine ‚verbeulte‘ Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist“, nachzulesen im Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“, Nr. 49.

Szenen des „schmutzigen“ Alltags hat er erfunden und „verbeulte“ Figuren entworfen, die Bölls Werk im Schattenkosmos der deutschsprachigen Literatur ein unverwechselbares Profil geben:

Da ist eine Frau wie Käte Bogner, die Hauptfigur im Roman Und sagte kein einziges Wort, die in einem zerbombten Köln gegen ein bigottes katholisches Milieu tapfer ums Überleben ihrer Familie kämpft und sich „manchmal“, wenn kein Gottesdienst stattfindet, in die Kirche schleicht, weil sie den „unendlichen Frieden“ in ihr Herz lassen will, „der von der Gegenwart Gottes ausströmt“.

Unvergessen auch eine Böllsche Figur wie Hans Schnier, Industriellensohn und Clownsdarsteller, ein katholischer Harlekin, wie es ihn in der deutschen Literatur kein zweites Mal gibt. Böll lässt ihn einen närrischen Kampf gegen die Verrechtlichung des Sakraments der Liebe in der Kirche kämpfen und auf der Treppe des Bonner Hauptbahnhofs enden, leise auf der Gitarre das verrückte Lied vom „Armen Papst Johannes“ intonierend. Der „Schlüssel“ zum Verstehen des Romans sei, so Böll später, das Motto, ein listig gewähltes Zitat aus dem Römerbrief: „Die werden sehen, die von Ihm noch nichts verkündet ward, und die verstehen, die noch nichts vernommen haben“ (15, 21).

Man muss von daher den Großteil der Böllschen Romane und Erzählungen als „Versuche“ verstehen, „nicht nur die Brüchigkeit des Rechtlichen innerhalb der Religion, sondern auch das, was man früher Sakramente genannt hat, neu zu definieren durch Beispiele, durch Versinnlichung“, so Böll selber. In der Tat muss man sich in den Böllschen Texten anschauen, wie er die communio zwischen zwei Menschen beschreibt, wie er Menschen bei Mahlzeiten, beim Teilen von Brot, beim Austausch von Zigaretten und Bier schildert, muss einen Blick dafür haben, welche Rolle Ursymbole wie Brot, Wasser und Wein bei ihm spielen, und man bekommt eine Ahnung von dem, was er die Sinnlichkeit des Sakramentalen genannt hat. Walter Jens hat deshalb zurecht von einer „Sakramentalisierung des Alltags“, einer „Metaphysik des Alltags“ bei Böll gesprochen. In der Tat lebt Bölls literarisches Werk auch von der Überzeugung, dass sich das Göttliche in zwischenmenschlichen Zeichen, Gesten, Handlungen verleiblichen, versinnlichen lässt, dass Spirituelles sich im Materiellen konkretisiert, Geistliches im Körperlichen.

Eine Konsequenz dieser Einsicht sind neue Zeichenhandlungen, denen man im Werk Bölls immer wieder begegnet. Neue sakramentale Zeichenhandlungen, meist zum Zweck des Widerstandes, meist mit demonstrativer Aggressivität verbunden, die aber nur Befreiungstaten sind von struktureller Gewalt in der Gesellschaft: Sohn und Vater Gruhl verbrennen in Ende einer Dienstfahrt in einem selbst inszenierten Happening einen Jeep der Bundeswehr als Zeichen gegen den zunehmenden Militarismus und die gesteigerte Aufrüstung. Karl von Kreyl, ein junger, hoffnungsvoller Jurist in „Frauen vor Flusslandschaft“ mit glänzenden Karriereaussichten in diplomatischen Diensten der Bonner Republik, den der Tod eines befreundeten Priesters - im Zuge der Terroristenhysterie erschossen - „aus der Bahn geworfen“ hat, hat in seiner Wohnung einen wertvollen Flügel zerhackt, ganz ruhig, fast liturgisch gemessen, und hatte die Reste dieses Symbols der bürgerlichen Kultur im Feuer eines Kamins verbrannt: so ein „Brandopfer“ darbringend, ein privates stilles Requiem für seinen priesterlichen Freund. Eine Zeichenhandlung, ein Ritual, wie es der Pistolenschuss der Katharina Blum auf den zynischen Journaille-Vertreter ist, der ihr durch seine öffentliche Bloßstellung als Terroristenflittchen die Ehre genommen hatte. Neue Rituale, neue Zeichen, neue bewusst tabuverletzende Symbolhandlungen bei Böll, die Erbe seiner Katholizität sind und zugleich ins Politische als Widerstandshandlungen transformiert werden.

Nur so versteht man auch die Geschichte besser, die Dorothee Sölle 1985 in ihrem Nachruf auf Böll erzählt hat. Anlass: eine Gebetsdemonstration für baskische Freiheitskämpfer im Kölner Dom, Herbst 1970 unter Beteiligung der Bölls. Eine Gruppe betet, singt, hört Berichte und meditiert, schließlich wird sie - weil sie die Kirche nicht verlassen will - im Dom eingeschlossen. „In den folgenden langwierigen Verhandlungen“, schreibt Sölle, „spielte Böll eine sehr Kölsche Rolle: listig, begütigend und fromm zugleich. Er versuchte, die zunächst völlig verständnislosen Kirchenleute zu gewinnen. Als zwei Jugendliche sich eine Zigarette anzündeten, redete er dem entsetzten Domkapitular gut zu. ‚Die wissen das nicht. Das müsse sie denen erklären, wirklich! Es gibt Leute, die wissen nicht, dass man in einer Kirche nicht raucht.‘ Später erschien dann der Weihbischof und versuchte, uns, unter anderem unter Hinweis auf die fehlenden Toiletten, zum Gehen zu bewegen. Wir könnten ja, später, an einem anderen Tag wiederkommen und beten. Der Bischof schlug den Weltgebetstag der Männer vor, einen Monat später, und bat die Spanier, doch dann zurückzukommen, obwohl das Leben der Verurteilten doch jetzt auf dem Spiel stand. Da machte Heinrich Böll eine Bemerkung, die ich nie vergessen werde. ‚Aber Herr Bischof, man kann doch Gethsemane nicht verschieben.‘“

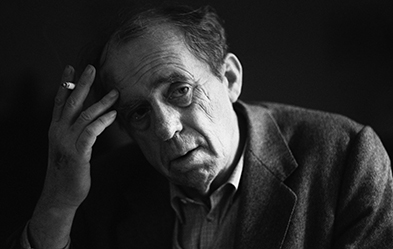

Ich selber habe 1983, zwei Jahre bevor er starb, für eine Zeitschrift ein Gespräch mit Heinrich Böll führen können. Er trat mir entgegen, schon schwer gezeichnet von einer Krankheit, abgemagert zu einem Skelett, gestützt auf Krücken. Aber im Gespräch war der damals 66-Jährige geistig präsent und außerordentlich engagiert. Ich fragte Böll, warum er glaube, dass Menschen in dieser Gesellschaft trotz aller negativen Erfahrungen an Gott glaubten? Und warum er, Böll, persönlich an Gott glaube? Seine Antwort ist mir unvergessen: „Ich denke, Sie können es Traum, Sehnsucht oder wie immer nennen, dass die Menschen zeitweise, auch sekundenweise, und auch wenn sie glücklich verheiratet sind, Kinder haben und einen Beruf, der ihnen Spaß macht, - sich dennoch auf dieser Erde fremd fühlen … Es handelt sich hier keineswegs um ein bloßes Gefühl, sondern vielleicht um eine uralte Erinnerung an etwas, das außerhalb unserer selbst existiert … Ein weiterer Grund ist für mich: Ich glaube an Gott, weil es den Menschen gibt. Und weil die Menschen Gott durch den Menschgewordenen auch in sich haben.“

Karl-Josef Kuschel

Karl-Josef Kuschel

Dr. Karl-Josef Kuschel ist emeritierter Professor für Ökumenische Theologie. Er lebt in Tübingen.