Höchste Zeit für eine neue Tafel

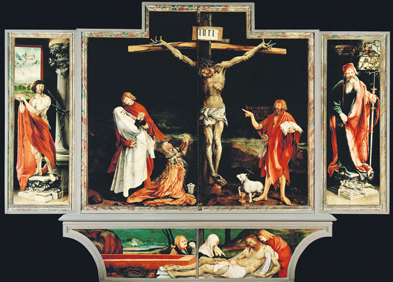

Es war das Identifikationsbild. Groß, mahnend, immer etwas düster - so hing es jahrzehntelang in protestantischen Pfarrstuben, über den Schreibtischen der evangelischen Theologen, der Pastoren zumal, gleichberechtigt neben der Bibel, den Predigthilfen. Denn es war die Predigthilfe schlechthin. Ging es auf den Sonntag zu und damit auf die Frage "Was tun? Was sagen?" - dem suchenden Predigtvorbereiter genügte ein Blick: Der Finger des Täufers war die Antwort. Nichts anderes sollst du tun. Hinweisen. Verweisen. Auf Ihn.

So ging das seinen Gang, war gute Praxis. Eine, die angefangen hatte mit der Grünewald-Rezeption selbst, die ihrerseits unter den Schockwellen des Ersten Weltkriegs in Gang gekommen war. 1917, mit der Verbringung des Isenheimer Altars in die Münchner Pinakothek ging sie los, die Grünewald-Euphorie und damit die Grünewald-Bücherflut. Dann der Eintritt der Künste. Die Spur des Mathis Gothart Neithart, des Wasserkunstmachers, Farbenhändlers, Seifensieders und, was er doch vor allem war, was er aus Herzens Grund war, die Spur des Malers Mathis Gothart Neithart, uns und der Menschheit bekannt als Matthias Grünewald - diese Spur findet sich sehr schnell in den Künsten jener "Chaos-und-Neugeburt"-Jahre, zum Beispiel in Otto Dix' "Kriegs"-Triptychon oder in Paul Hindemiths Oper "Mathis der Maler".

Und was schließlich die Theologen unter den Grünewald-Verehrern angeht, so ist der Kronzeuge kein anderer als Karl Barth. Kurios vielleicht nur, dass dessen Erstkontakt ausgerechnet durch eine Reproduktion ausgelöst wird, irgendwann im Herbst 1918 während der Drucklegung des "Römerbrief"-Kommentars. Der Eindruck ist gleichwohl so stark, dass Barth eine Überarbeitung jener sich aufs fünfte Kapitel beziehenden Stelle für nötig erachtet, wo Paulus einmal mehr das "Für-uns-gestorben" verhandelt. Was macht Barth? Mit dem "Grünewaldschen Passionsbild" schärft er seine Lesart. Ein ums andere Mal. Ein halbes Jahrhundert später hängt es noch immer über seinem Schreibtisch - "zur optischen Nachhilfe" wie er 1968 einen seiner Briefpartner wissen lässt.

Apropos Achtundsechzig. Es scheint, auch in dieser Angelegenheit, ein Wendejahr gewesen zu sein. Warum, muss man nicht lang ergründen wollen. Gesellschaftliches drängt sich nach vorn; der psychologisierende Blick verdrängt den existentiellen. Die Folge: Es wird still um das Bild aller Bilder. In dem Maß wie die einst so mächtige dialektische Theologie ihre Anhänger verliert, verliert das "Grünewaldsche Passionsbild" seine Betrachter, vor allem seine Verehrer, sinkt zurück auf den Status eines Bildes unter anderen. Die Faszination, die es einmal hat auslösen können und die es an so manche private Pastoren-Wand gebracht hat, wird den Nachfahren unverständlich. Ratlos stehen sie davor, wenden sich endlich kopfschüttelnd ab. Zu fahl all die fahlen Grünewald-Farben. Eine Theologen-Ikone mit überbordendem Opfer-Angebot gerät ins Abseits. Es ist einfach niemand mehr da, der mit dieser homiletischen Super-Software aus Reformationstagen etwas anzufangen wüsste. Hinzu kommt das Grunddeutsche, das Altmeisterliche. Etwas, was dann ziemlich reflexartig zum Eichenholz-Rahmen greifen lässt, den mein Schwiegervater seiner eigenen großformatigen Grünewald-Passionsbild-Reproduktion hatte zuteilwerden lassen. Keine Frage, der Deutefinger sollte auch in seinem Arbeitszimmer gegenwärtig sein. Es war einmal.

Colmar ist nicht weit

Spätestens mit der Nach-Nachfolgegeneration werden die Grünewalds respektive die Grünewaldschen Restbestände ihren Platz einbüßen, soviel scheint sicher. Nicht, dass sie gleich entsorgt werden würden. Es bleibt ja durchaus eine Pietät, weswegen man da und dort auch noch auf die eine und andere im Prinzip längst ausgemusterte Reproduktion stoßen kann. Neulich noch, im verwinkelten Eingang einer Gaststube, die wie üblich mit allem möglichen Krimskrams ausgestattet war, hätten wir sie fast übersehen, die komplette Miniatur-Nachbildung des Isenheimer Altars. Und doch, ganz klar: Da hing er, irgendetwas zwischen Andachts- und Kunstübung für den Hausgebrauch.

Natürlich wusste der Wirt nur mit den Achseln zu zucken. Was die Großeltern damit bezweckt hatten? Gute Frage! Andererseits erschien ihm der kleine Schrein dann doch noch so wertvoll, dass er eine elektronische Sicherung angebracht hatte, wie er nicht ohne Stolz hinzufügte. Letztere freilich hatte ihren Dienst wohl schon länger eingestellt. Kein Ton und schon gar kein alarmierender wurde da ausgelöst als wir die Tafeln behutsam auf- und wieder zugeklappt hatten. So etwas ist einfach kein Objekt für den Antiquitätenräuber. Übrigens. Dass wir diese schmucke Verbeugung vor der Kunst von Meister Mathis Maler ausgerechnet in einer Südschwarzwälder Gaststätte aufgetan hatten, hat erkennbar Sinn. Colmar ist nicht weit weg.

Womit wir wieder beim Bild wären. Zurückgeworfen darauf, wo alles anfängt in Sachen Mathis Gothart Neidhart. Und auch nicht aufhört nach den ziemlich exakt fünfhundert Jahren, in denen dieses Meisterwerk nun fertig dasteht und allen Gewalteruptionen in seiner näheren wie weiteren Umgebung standgehalten hat, Bilderstürmereien eingeschlossen. Wobei es dann auch wieder nicht so viel macht, dass die ganz große Grünewald-Faszination mittlerweile einer unaufgeregten wissenschaftlichen Befassung gewichen ist. Was ja nun nicht heißt, dass deren Ergebnisse unaufregend sind. Im Gegenteil spricht einiges dafür, dass mit dem Rückzug der Zeigefinger-Homiletiker hinreichend Freiraum geöffnet ist für neue Fragen, neues Suchen. Wobei diese neuen Fragen unter Umständen dann auch nur scheinbar neue sind oder sein können. Siehe die neue-alte Frage nach Mitte und Zentrum: Gibt es einen archimedischen Punkt? Einen, von dem alles gezirkelt ist? Einen, der uns vielleicht sogar die höchstpersönliche Absicht, ja Ansicht des Malers verrät? Reiner Marquard, der sich unter den Theologen wie kein Zweiter mit dem Bildprogramm dieses Altars und seiner Faszinationsgeschichte befasst hat, stets bedacht, dessen eigentümliche Balance zwischen Zumutung, Ermutigung, Anmut zu wahren, hat besagte Mitte und Zentrum in der Versuchungstafel ausgemacht. Ein Vorschlag, der sich zunächst darauf stützt, dass die sogenannte Zweite Öffnung die alltägliche Ansicht gewesen sei am Standort des Altars in der verschwundenen Hospitalkirche der Antoniter-Ordensgemeinschaft zu Isenheim. Vor ihr, vor dieser Tafel, so müsse man es sich vorstellen, habe sie stattgefunden, die Aufnahme der am sogenannten Antoniusfeuer Erkrankten.

Und tatsächlich ist es der Heilige Antonius, der auf den gemalten Tafeln wie in der thronenden Mitte der Lindenholz-Skulpturen des Niklaus von Hagenau das unbestrittene Zentrum ist. Nur bleibt dann doch die Frage, weshalb ausgerechnet eine Dämonen-Rauf-und-Zerre-Tafel mit eiterbeuligen Gnomen als Schlüsselbild durchgehen soll?

Sicher, manches, vor allem Formal-ästhetisches spricht dafür. Andererseits geht aus der besagten Zweiten Öffnung aber auch klar hervor, dass ein Angriff der Dämonen, egal ob im Traum oder in der Realität, für Grünewald immer noch in die Abteilung Diagnostik gehört. Dämonen-Sphäre ist für ihn, wie auch die Sphäre des Passionsgeschehens ein Teil der Frage, nicht der Lösung. Was für ihn umgekehrt zur Therapie gehörte, hat derselbe Meister-Maler auf der gegenüberliegenden Tafel ins Bild gesetzt. Dort nämlich wird uns mit hinreichend wünschenswerter Klarheit vor Augen gestellt, wie sich Grünewald, der besorgte Anhänger seiner Kirche, die Erneuerung dieser Kirche vorgestellt hat. Auch wenn er, wie wir aus seinem Nachlass erfahren, ein eifriger Luther-Leser gewesen ist - übergelaufen ist Grünewald nicht zu ihm. Wohl aber hat er, wie wir vermuten dürfen, eine Diagnose für goldrichtig befunden, die die reformatorische Bewegung aufgestellt und damit den Finger in die Wunde gelegt hat.

Heute geht man davon aus, dass der Maler des Isenheimer Altars den Rom- und Kleruskritiker Ulrich von Hutten kannte und dessen Verurteilung der römischen Dreifaltigkeit Hoffart, Unkeuschheit, Geiz teilte. Zugleich aber hat er zeitlebens seinen katholischen Auftraggebern und damit seiner Kirche die Treue gehalten. Er wünschte sich keine andere, wohl aber eine erneuerte Kirche. Aus welchem Geist, dies hat Grünewald, Augenmensch, der er war, ausgemalt - und zwar als Besuch: Antonius trifft Paulus von Theben, genannt Eremita.

Heilende Kräuter

Anders als im Fall der übrigen zehn Tafeln des Isenheimer Altars, die uns den skeptischen Analytiker, den illusionslosen Diagnostiker Grünewald zeigen, treffen wir hier auf den konkreten Utopisten Grünewald. Was dieser uns empfiehlt, ist eben das, was die beiden Heiligen auf seiner Tafel tun: miteinander reden, das Gespräch führen.

Eines, das der Heilige Antonius selber mit beispielloser Intensität gesucht hatte. Jeder mittelalterliche Isenheim-Altar-Betrachter wusste aus seiner Hieronymuslektüre, welche Hindernisse besagter Antonius zu überwinden hatte, dass er zu guter Letzt sogar noch eine nachtschwarze Höhle, Synonym für die Grabeskammer Christi, durchqueren musste. Belohnt wird er mit der Einladung zum Gespräch, das Hieronymus zufolge einen ganzen Tag in Anspruch nehmen sollte (siehe Bild Seite 57).

Meister Mathis hat den Ort dieser Disputation in die grüne Au vor der Eremitenhöhle verlegt mit der wuchernden Dattelpalme am Eingang. Zur Linken der Heilige Antonius im Bischofsgewand, rechts der Heilige Paulus Eremita im Federkleid des mit der Natur nicht nur verbundenen, sondern mit ihr verbündeten Einsiedlers. Siehe den Hirsch am frischen Wasser, siehe das Reh, das in diesem weißbärtigen Zottelgesellen seinen Herrn und Meister erkennt. Eine bukolische Szene also, deren Zentrum aber alles andere ist als das Naturschöne, das Naturselige.

Was vielmehr hier Zentrum ist, umkreisen die schwebenden Argumentationshände. Wobei die des Paulus Eremita auch formell die Mitte besetzt. Wie er sie hält, die Gesprächshand, den gestreckten, aber eben nicht mehr gewaltsam überdehnten Zeigefinger - aus all dem wird ersichtlich, dass Grünewald hier eine ihm grundsympathische Alternative zur Opferlogik einschlägt, zur durchbohrten Christus-Hand, zum abnormen Täufer-Deutefinger. Der Zirkelpunkt, um den sich der Kreis schlagen lässt.

Was natürlich Auswirkungen hat. Zu Füßen der Heiligen sprießt es heilkräftig aus dem Boden. Womit Grünewald selbstredend den Praxisbezug herstellen wollte zu dem am Antoniusfeuer Erkrankten. Woher ein solch armer Teufel Heilung erwarten durfte, verrät diese kleine Kräuterszene zu Füßen der Diskutanten. Experten zählen dort nicht weniger als vierzehn Heilpflanzen. Dass es das Mutterkorn war, ein Getreidepilz, der die Blutgefäße verengt und die typischen Entzündungsschmerzen hervorruft, wusste man noch nicht. Was man aber wusste und was wir mittlerweile wieder vergessen haben, ist das Kraut, das dagegen gewachsen ist: Großer Wegerich, Spitzwegerich, Mohn, Brunelle, Gamander-Ehrenpreis, Eisenkraut, Hahnenfuß ... Vermischt mit Wein zauberten die historischen Antoniter daraus den Heiltrank "Saint-Vinage", gaben dazu ein entzündungshemmendes Balsam. Zum Auftragen. Glaube praktisch. Woraus nebenbei ersichtlich wird, dass heilendes Kraut und heilendes Gespräch irgendwie zwei Seiten derselben Medaille sind.

Bliebe zuletzt die Frage nach dem Thema, nach dem Gegenstand der hier so bildreich in Szene gesetzten Debatte: Sofern Hieronymus Recht hat, respektive sofern er auch diesen Kasus gut erfunden hat, ging es dabei weder um Sachen wie Dämonenabwehr noch um die neuesten Wendungen einer Kreuzestheologie. Worum sich der Antonius und der Paulus einen ganzen Tag lang die Köpfe heiß geredet haben, war die spannende Frage, wer von beiden würdiger ist, das Brot zu brechen, das ihnen der Rabe da gerade bringt. Will sagen, kein faustisches Ringen. Am Ende steht Heiterkeit. Und was ihre Streitfrage angeht, finden die Zwei übrigens dann auch noch einen sehr annehmbaren Kompromiss: Jeder ziehe an seinem Ende und breche sich dasjenige Stück, das ihn nährt.

Georg Beck